引力波揭示了中子星和神秘物体之间的首次

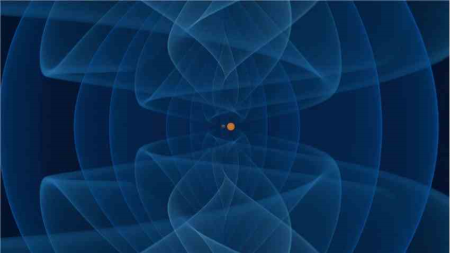

发射的引力波以从深蓝色到青色的颜色显示。

(图片来源:uux.cn/I.Markin(波茨坦大学)、T.Dietrich(波茨丹大学和马克斯·普朗克引力物理研究所)、H.Pfeiffer、A.Buonano(马克斯·普朗克重力物理研究所 据美国太空网(Sharmila Kuthunur):天文学家于4月

【千问解读】

一个轻量级黑洞(灰色)和一颗中子星(橙色)的插图。

发射的引力波以从深蓝色到青色的颜色显示。

(图片来源:uux.cn/I.Markin(波茨坦大学)、T.Dietrich(波茨丹大学和马克斯·普朗克引力物理研究所)、H.Pfeiffer、A.Buonano(马克斯·普朗克重力物理研究所

据美国太空网(Sharmila Kuthunur):天文学家于4月5日宣布,他们可能探测到一颗中子星与一个轻质神秘物体之间的碰撞,该物体比已知最大的中子星大,但比已知最小的黑洞小。

这一发现揭示了存在于这个黑暗领域的物体,长期以来,这个领域被认为是空的,但近年来,情况却有所不同。

更具体地说,在距离地球约6.5亿光年的宇宙中探测到的一个信号表明,一颗中子星与天文学家怀疑是一个重量惊人的黑洞之间发生了罕见的合并。

大约6.5亿年前,这对情侣会在彼此周围跳舞并融合,在空间和时间的结构中产生被称为引力波的涟漪。

2023年5月29日,日本、意大利和美国与LIGO Virgo KAGRA(LVK)合作相关的天线网络感应到并标记了这些波。

加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)的LIGO研究员Evan Goetz告诉Space.com:“这些都是罕见的事件。

作为第一个此类事件,社区进行研究是非常令人兴奋的。

”

这个候选黑洞比我们的太阳重约2.5至4.5倍,比中子星2.5个太阳的既定极限重,但比已知最轻的黑洞轻,后者重约5个太阳质量。

这将新发现的物体置于“质量间隙”内,这是一个将最重的中子星与最轻的黑洞分隔开来的神秘区域。

阿德勒天文馆的天体物理学家迈克尔·泽文在一份声明中说,这一发现“暗示了这个‘质量间隙’没有天文学家之前想象的那么空”。

黑洞,无论大小,都是由大质量恒星的剧烈死亡所产生的。

然而,一些关于恒星如何演化的模型预测质量在“质量差距”范围内的黑洞,并不能直接由这种恒星死亡形成。

戈茨说:“通过这些观测,现在看来这是可能的。

”。

他说,也许天文学家需要调整模型——或者“我们确实有一个更复杂的重中子星演化成黑洞的过程。

”

“仅仅从这一个例子很难知道,”他说。

2020年初,天文学家宣布首次对碰撞产生的引力波进行了决定性的探测,该碰撞涉及质量间隙范围内的恒星残骸。

然而,发现团队当时无法对该物体进行确信的分类,得出结论认为它可能是已知最大的中子星,也可能是已知最小的黑洞。

至于最新的发现,天文学家表示,他们无法准确定位猛犸象在天空中的合并位置,因为在检测到信号时,只有一个LVK探测器在记录数据。

尽管如此,这一发现还是引发了人们的希望,即可能还有更多这样的质量间隙天体等待被发现。

UBC的LIGO研究员Heather Fong告诉Space.com:“我们可以找到更多的潜力,也有更多的期待。

”。

在短暂的维护中断后,LVK探测器于4月10日恢复测量时空中的波纹。

LIGO团队预计,到2025年2月,将观测到200多个引力波信号,其中包括一些在难以捉摸的质量间隙范围内的物体的迹象。

这一发现在周五(4月5日)的美国物理学会会议上发表,目前正在等待同行评审。

在银河系中发现的神秘旋转中子星,具有非凡的性质

一周之内,新发现的名为斯威夫特j 1818.0-1607的X射线源被发现是一颗磁星:一种罕见的缓慢旋转的中子星,拥有宇宙中最强的磁场之一。

它每1.4秒旋转一次,是已知旋转最快的磁星,也可能是银河系中最年轻的中子星之一。

它还发射无线电脉冲,就像从脉冲星——我们银河系中的另一种旋转中子星——看到的那些脉冲一样。

在这次探测时,只知道另外四颗发射无线电脉冲的磁星,这使得Swift J 1818.0–1607成为一个极其罕见的发现。

在最近发表的一项由ARC引力波发现卓越中心(OzGrav)的科学家团队领导的研究中,发现磁星发出的脉冲在从低到高的无线电频率时变得非常微弱:它有一个“陡峭”的无线电频谱。

它的射电发射不仅比其他四颗射电磁星更陡,而且比所有脉冲星的90%还要陡!此外,他们发现磁星仅在两周内就变亮了10多倍。

相比之下,其他四颗射电磁星在不同的无线电频率下亮度几乎不变。

这些观测是使用安装在巴夏礼射电望远镜上的超宽带低(UWL)接收器系统进行的,也被称为“碟形天线”。

尽管大多数望远镜仅限于观察非常窄的频带上的无线电波,但巴夏礼·UWL接收器可以同时探测非常宽频率范围内的无线电波。

经过进一步的分析,奥兹格拉夫团队发现了一个叫做PSR j 1119-6127的高能射电脉冲星的有趣相似之处。

这颗脉冲星在2016年经历了一次类似磁星的爆发,它也经历了亮度的快速增加,并发展出一个陡峭的无线电频谱。

如果这颗脉冲星和Swift J 1818.0–1607的爆发共享同一个能量源,那么随着时间的推移,磁星的光谱应该开始看起来像其他观测到的射电磁星。

年轻的磁星的年龄(240-320岁)是从它的旋转周期和它随时间减慢的速度来测量的;然而,这不太可能是准确的。

在长达一年的时间尺度上,磁星的自转速度变化很大,尤其是在爆发之后,并且可能导致不正确的年龄估计。

这也是因为在磁星位置没有任何超新星遗迹——发光恒星爆炸的残留物。

这项研究的主要作者马库斯·洛提出了一个解释磁星神秘属性的理论:“斯威夫特j 1818.0-1607可能是从一个更普通的射电脉冲星开始生活的,随着时间的推移,它获得了磁星的旋转属性。

如果中子星的磁极和旋转磁极迅速对齐,或者如果超新星物质落回到中子星并掩埋了它的磁场,这种情况就会发生。

埋在地下的磁场会在几千年后慢慢回到地表。

为了检验这些理论,需要对Swift J 1818.0–1607进行几个月到几年的持续观察。

参考:“Swift J 1818.0–1607的光谱偏振特性:1.4 s射电磁星”,作者:马库斯·勒夫、瑞安·香农、西蒙·约翰斯顿和马修·贝利,2020年6月18日,《天体物理学杂志快报》。

模拟揭示了恒星演化阶段的“前所未有的细

蓝色是对流区,绿色是煤层气区。

红色箭头表示3D模拟开始时的霓虹燃烧外壳。

右上角是霓虹灯外壳的放大图。

右图:放大用作3D模拟初始条件的模型。

横轴是相对于3D模拟开始的时间,以秒为单位。

纵轴是以108厘米为单位的半径。

在色标中,对流速度的平方。

异构体轮廓显示为黑线。

这些线表明壳层在氖燃烧阶段经历了显着的膨胀。

垂直的红色条表示流体动力学模拟的开始时间和径向范围。

鸣谢:uux.cn/皇家天文学会月报(2023)。

DOI: 10.1093/mnras/stad1572 据基尔大学:由于新的模拟技术,科学家们首次对恒星的整个演化阶段进行了3D模拟。

由基尔大学领导的一个国际研究小组利用计算机处理和模拟技术的最新进展,以前所未有的细节和现实水平研究了恒星演化的“核燃烧阶段”。

推进当前模型 我们对恒星及其生命周期的大部分科学认识来自一维模型,这些模型在准确性和所能提供的细节数量方面受到严重限制。

恒星内部的复杂过程也意味着有许多不确定因素会使这些模拟不可靠。

但是,计算机模拟技术的新进展使研究人员首次能够制作整个恒星阶段的3D模拟,连续显示恒星从这个阶段的早期发展到完全耗尽的一部分。

他们的发现发表在《皇家天文学会月报》上,为恒星物理学中长期争论的问题提供了至关重要的答案。

“三维恒星演化的黎明” 主要作者、基尔大学的博士生费德里科·里祖蒂(Federico Rizzuti)说,“为了这份新出版物,我们对恒星内部进行了足够长时间的3D模拟,以观察一个完整的‘核燃烧阶段’的演变,这是以前从未做过的。

“这使我们能够详细研究核燃烧阶段是如何发展并最终消亡的,特别是核反应和恒星层湍流之间的复杂相互作用,达到了新的精确度和现实性。

“我们发现,在这个阶段,核反应非常有效,很快就耗尽了所有的燃料,也阻止了元素在恒星不同层之间的移动。

我们还能够研究在这个阶段消耗和产生了什么化学元素。

“这将为我们提供恒星如何生存和死亡的新信息,以及它们在死亡时是否产生超新星爆炸、中子星和黑洞。

我们的工作还表明,最终有可能用3D模型模拟恒星生命的很长一段时间,我们确信不久我们将看到更多的3D恒星模拟:这就是为什么我们称之为“3D恒星演化的黎明”"