人死之后的五个恐怖瞬间

【千问解读】

人死后身体并不是就没有反应了,身体会随着人的死亡时间做出不同的反应,有的反应极其的恐怖,下面星云探秘网小编就来为大家介绍一下人死之后的五个恐怖瞬间!

人死之后的五个恐怖瞬间1、皮肤变色

人在死亡一分钟之后,血液会全部凝结在一起,这个时候就会让全身的皮肤颜色都发生变化,肌肉完全松弛,肠和膀胱就会排空,也就是大小便失禁。

2、头发竖立

有人发现人死后头发似乎变长了,都竖起来的,非常的吓人。

其实是因为身体的肌肉再人死了1-4个小时之后变得僵硬起来导致的。

3、肌肉抽搐

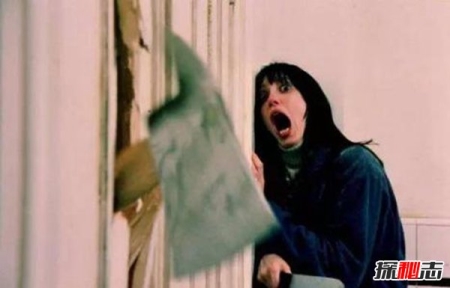

有时候看到死去的人躺在那里突然的抽搐一下,简直会把人给吓疯,其实是一种肌肉痉挛的现象,有一些厌氧性的反应在继续。

4、身体腐烂浮肿

在人死后的1-3天里,如果没有好好保存尸体,那么身体就会有大量的细菌涌出,将身体造成腐烂。

在3-5天之后,身上还会浮肿,带有血液的泡沫会从口和鼻子中流出来,极其的诡异恐怖。

5、吐出舌头

在死亡8-10天之后,身体因为腐烂导致内部充满了气体,会将舌头从嘴巴里面挤压出去,非常的恐怖。

帕尼亚过去一年里在南安普敦的医院中研究了63位心脏病患者的恢复情况。

这些曾患突发性心脏病但又与死神擦肩而过的病人,在救治的过程中都有过脉搏不再跳动、呼吸停止以及瞳孔放大等症状,这些在临床医学上都是病人身体已经死亡的表现。

仪器同时显示病人没有脑电波存在,大脑功能停止运转。

在这些病人苏醒后的一星期内,帕尼亚对他们进行了访问,大多数人都说他们记不起当时发生了什么事情,但有7人说他们当时仍有记忆,其中4人还能清楚地描述自己“死亡”时看到的情景。

在帕尼亚提交的报告中,这些患者回忆说,他们在被“宣布死亡”后,都有一种平和、快乐和甜蜜的感觉。

有人感到时光飞速流逝,感觉变得敏锐起来,有人感到身体仿佛已经不存在了,有人则说看到过一道亮光。

帕尼亚据此得出结论,人在大脑丧失功能后,仍然会有记忆存在。

不过,也有人对帕尼亚的报告提出了质疑。

一些人说,单凭患者的一面之辞,不足以作为研究的证据。

当患者的大脑丧失功能后,他有什么感觉,只有他本人才知道。

而且从医学上讲,人的记忆在当时的条件下极易出现差错,你可以清楚地记得发生过什么,但具体是在什么时间发生就有可能记不清楚。

因此,病人描述的情景很有可能是发生在失去意识前或意识刚刚恢复的短暂瞬间。

帕尼亚解释说,当由于心脏病突发或车祸之类的意外伤害而使大脑丧失功能时,病人通常不会记住失去或恢复意识的那一瞬间。

正如你问在车祸后苏醒过来的人记得什么,他们通常会说,只记得一辆汽车向他撞来,接下来的事情就是躺在医院里了,而不会有人说他记得汽车撞上身体的感觉。

还有一些人怀疑这些病人当时身体正处于极度缺氧状态,导致产生幻觉。

但帕尼亚说他的研究对象当时正处于急救状态,身体并不缺氧。

他还说,大脑缺氧对记忆力会产生巨大的伤害,人们会因此变得神志不清,思维混乱,那个时候通常不会产生记忆。

帕尼亚说,病人在大脑丧失功能的情况下看到的画面通常被认为没有经过清晰的思维过程,不真实可信,但却没有人真正了解大脑是如何产生意识的。

帕尼亚说,他和同事多年来研究了大量病例,其中许多人说他们被宣布临床死亡后都有清楚的记忆,只是他们不愿对人讲出他们的经历,因为他们不想被别人认为自己已经疯了。

帕尼亚说,今后他还将在更大的范围内对这种现象进行研究。

孟姜女哭长城:齐长城与秦长城之辩背后的文化密码

然而,关于孟姜女所哭之长城的具体所指,学术界与民间长期存在 齐长城说 与 说 的争议。

这一争议不仅涉及地理坐标的确认,更折射出传说在历史长河中的演变轨迹与文化隐喻。

一、齐长城:历史原型与地理实证 山东齐长城作为中国现存最古老的长城遗迹,其修建年代可追溯至春秋时期,比秦长城早近五百年。

济南市长清区万德镇长城村、莱芜区锦阳关、淄博市劈山段等遗址中,至今仍可见夯土城墙与烽燧遗迹。

教员1952年考察山东时,曾明确指出孟姜女传说发源于济南长清区,该地至今保留 孟姜女问路石 等历史遗存。

齐长城的军事防御功能与孟姜女丈夫 杞梁 (一说范喜良)的戍边身份高度契合。

春秋时期修筑长城以抵御莱夷等部落,劳役繁重导致民怨沸腾,这一历史背景为传说提供了现实土壤。

发现显示,齐长城沿线分布着大量战国墓葬,印证了修筑长城过程中的人员伤亡情况。

二、秦长城:传说重构与文化投射 秦长城的修建始于公元前215年,其工程规模与劳役强度远超前代。

秦始皇 三十万民夫筑长城 的记载,与孟姜女传说中 三丁抽一 的徭役制度形成互文。

陕西铜川、河北山海关等地发现的孟姜女庙碑刻,以及《孟姜仙女宝卷》中 始皇筑长城,太白星降童谣 的记载,反映出传说在秦汉至明清时期的重构过程。

山海关孟姜女庙的 海水朝朝朝朝朝朝朝落 对联,以及嘉峪关的民间传说,体现了长城东西两端对孟姜女文化的地域化接受。

这种文化投射现象,本质上是不同历史时期民众对暴政批判的情感共鸣。

三、传说演变:从历史事件到文化符号 孟姜女传说的核心情节经历了从 拒吊郊外 到 哭崩杞城 的演变。

西汉《说苑》首次出现 向城而哭,隅为之崩 的记载,此时 城 尚指齐国都城临淄;《杞梁妻》将事件时空转移至秦代,使传说与长城产生直接关联。

元明清戏曲中 葫芦女 送寒衣 等情节的加入,则进一步强化了故事的戏剧张力。

这种演变轨迹印证了文化人类学家普罗普的 故事形态学 理论:传说在传播过程中会不断吸收地域文化元素,其原始形态往往被后世重构所覆盖。

孟姜女传说从历史事件到文化符号的转变,正是集体记忆对暴政批判需求的回应。

四、文化解码:长城意象的多重隐喻 长城在传说中既是国家权力的象征,也是个体悲剧的载体。

齐长城的夯土城墙与秦长城的条石结构,分别对应着春秋贵族战争与秦汉大一统帝国的不同历史语境。

孟姜女 哭崩八百里 的夸张叙事,实则是民间对统治者滥用民力的艺术化控诉。

当代学者葛兆光指出,孟姜女传说与长城的结合,使 砖石建筑 获得了 情感重量 。

这种文化转译过程,让长城从军事防御工程升华为民族精神的象征——既承载着孟姜女对爱情的忠贞,也寄托着普通民众对和平生活的向往。

在齐长城遗址的夯土层与秦长城砖石的纹路中,我们看到的不仅是建筑技术的演进,更是中华文明中 家国同构 理念的生动诠释。

孟姜女传说跨越两千年的生命力,恰在于它始终紧扣着 个体命运与国家权力 的永恒命题。

当游客在山海关抚摸孟姜女庙的定城砖时,触摸到的不仅是历史的温度,更是一个民族对正义与真情的永恒追寻。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

孟姜女哭长城:齐长城与秦长城之辩背后的文化密码

然而,关于孟姜女所哭之长城的具体所指,学术界与民间长期存在 齐长城说 与 说 的争议。

这一争议不仅涉及地理坐标的确认,更折射出传说在历史长河中的演变轨迹与文化隐喻。

一、齐长城:历史原型与地理实证 山东齐长城作为中国现存最古老的长城遗迹,其修建年代可追溯至春秋时期,比秦长城早近五百年。

济南市长清区万德镇长城村、莱芜区锦阳关、淄博市劈山段等遗址中,至今仍可见夯土城墙与烽燧遗迹。

教员1952年考察山东时,曾明确指出孟姜女传说发源于济南长清区,该地至今保留 孟姜女问路石 等历史遗存。

齐长城的军事防御功能与孟姜女丈夫 杞梁 (一说范喜良)的戍边身份高度契合。

春秋时期修筑长城以抵御莱夷等部落,劳役繁重导致民怨沸腾,这一历史背景为传说提供了现实土壤。

发现显示,齐长城沿线分布着大量战国墓葬,印证了修筑长城过程中的人员伤亡情况。

二、秦长城:传说重构与文化投射 秦长城的修建始于公元前215年,其工程规模与劳役强度远超前代。

秦始皇 三十万民夫筑长城 的记载,与孟姜女传说中 三丁抽一 的徭役制度形成互文。

陕西铜川、河北山海关等地发现的孟姜女庙碑刻,以及《孟姜仙女宝卷》中 始皇筑长城,太白星降童谣 的记载,反映出传说在秦汉至明清时期的重构过程。

山海关孟姜女庙的 海水朝朝朝朝朝朝朝落 对联,以及嘉峪关的民间传说,体现了长城东西两端对孟姜女文化的地域化接受。

这种文化投射现象,本质上是不同历史时期民众对暴政批判的情感共鸣。

三、传说演变:从历史事件到文化符号 孟姜女传说的核心情节经历了从 拒吊郊外 到 哭崩杞城 的演变。

西汉《说苑》首次出现 向城而哭,隅为之崩 的记载,此时 城 尚指齐国都城临淄;《杞梁妻》将事件时空转移至秦代,使传说与长城产生直接关联。

元明清戏曲中 葫芦女 送寒衣 等情节的加入,则进一步强化了故事的戏剧张力。

这种演变轨迹印证了文化人类学家普罗普的 故事形态学 理论:传说在传播过程中会不断吸收地域文化元素,其原始形态往往被后世重构所覆盖。

孟姜女传说从历史事件到文化符号的转变,正是集体记忆对暴政批判需求的回应。

四、文化解码:长城意象的多重隐喻 长城在传说中既是国家权力的象征,也是个体悲剧的载体。

齐长城的夯土城墙与秦长城的条石结构,分别对应着春秋贵族战争与秦汉大一统帝国的不同历史语境。

孟姜女 哭崩八百里 的夸张叙事,实则是民间对统治者滥用民力的艺术化控诉。

当代学者葛兆光指出,孟姜女传说与长城的结合,使 砖石建筑 获得了 情感重量 。

这种文化转译过程,让长城从军事防御工程升华为民族精神的象征——既承载着孟姜女对爱情的忠贞,也寄托着普通民众对和平生活的向往。

在齐长城遗址的夯土层与秦长城砖石的纹路中,我们看到的不仅是建筑技术的演进,更是中华文明中 家国同构 理念的生动诠释。

孟姜女传说跨越两千年的生命力,恰在于它始终紧扣着 个体命运与国家权力 的永恒命题。

当游客在山海关抚摸孟姜女庙的定城砖时,触摸到的不仅是历史的温度,更是一个民族对正义与真情的永恒追寻。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。