高考热点:高考经常考的地理效应

【千问解读】

高考经常考的地理效应

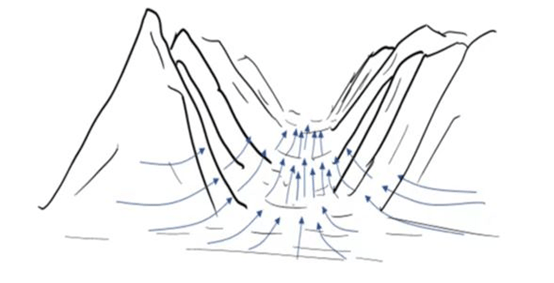

一、狭管效应

①概念:当气流由开阔地带进入峡谷时,由于空气无法大量堆积,于是加速通过峡谷,风速增大。

当气流流出峡谷时,空气流速又会减缓,这种峡谷地形对气流的影响称为狭管效应。

风力的狭管效应

②形成条件:

l 存在谷地地形

l风向与谷地走向基本一致

③应用:

•出现狭管效应地区风力加大,风力资源更丰富,也容易出现风灾

•水体在流动过程中,经过狭窄处时流速会加快,侵蚀、搬运能力增强

•在城市刮大风时,高楼之间易出现狭管效应,形成阵风,易破坏树木、广告牌、吹倒行人等

•在城市可以利用狭管效应,建设通风廊道(主要借助宽阔的道路、城市绿化用地、水域、城市开阔空间等),缓解城市环境问题。

【例题】

1. 阅读图文资料,完成下列要求。

在湿润和半湿润地区的湖畔、河边和海滨,偶见规模较小的沙丘群。

其形成的主要条件为所在地区沙源丰富、多风、植被稀疏。

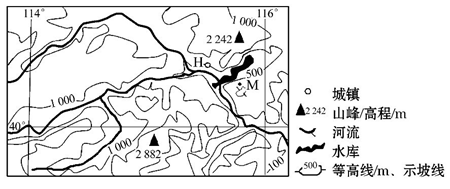

下图所示区域中,M处发育了规模较小的沙丘群;H县城附近是著名的风口,冬春季节风力尤为强劲;河流发源于黄土高原地区。

分析H县城附近冬春季节风力强劲的原因。

•冬春季节盛行西北季风(偏北风)

•河谷延伸方向与盛行风向基本一致

•H县城附近为河谷交汇之地(形成风口,导致狭管效应)

2.新西兰首都惠灵顿依山坡而建,三面环山,西面朝向大海,有“风城”之称。

如图示意惠灵顿的位置。

分析惠灵顿常年多风的原因

•地处西风带,常年盛行偏西风

•两岛之间为海峡,风速加快

•依山面海,迎风

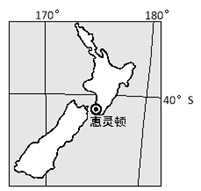

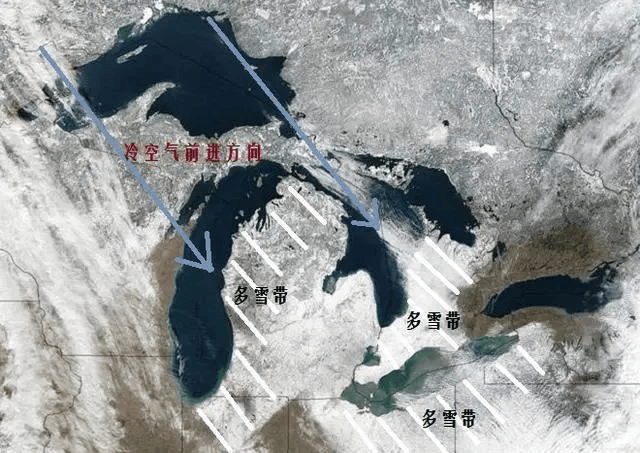

二、大湖效应

①概念:指冷空气经过大面积未结冰的水面(通常是湖泊),从中得到水蒸气和热能,然后在湖泊迎风岸形成雨、雪、雾等现象。

②形成过程:

当冷空气经过湖面时,温度极低的空气与相对温暖的水面接触,气团下部温度升高,水汽进入气团。

冷气团下部是一层温暖潮湿的大气。

上部寒冷、密度较大的冷气团下沉,使暖空气上升,温度降低,水汽凝结,到达湖对岸时形成降雪(雨),如果湖对岸有地形抬升作用,降雪会更明显。

③形成条件:

•冷空气

•相对温暖的水域

④降雪(雨)情况:

降雪地点:取决于冷空气的风速和风向。

风速决定着暴风雪行进的距离,风力越大,其携带的水汽走得越远;风向决定着降雪的在湖的哪一个方向。

降雪量:1.取决于冷空气与水面的温差,温差较大时,水温越高,冷气团气温越低,冷凝的水汽就越多,降雪量越大。

2.取决于冷空气在水面行进的距离,冷空气与水面接触时间越长,携带的水汽越多,降雪量越大。

如果湖面出现结冰,水汽供给停止,大湖效应就会停止。

⑤典型地区:

美国东北部的五大湖地区沿岸的降雪最为著名;日本的西海岸,我国山东半岛的北部,加拿大哈德逊湾南部等。

【例题】

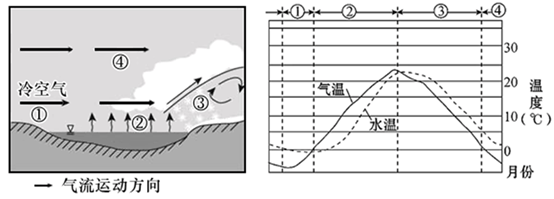

大湖效应指的是冷气团遇到大面积未结冰的水面(通常是湖泊)从中得到水蒸气和热能,然后在湖泊迎风岸形成雨、雪、雾等现象。

北美洲五大湖区是全球大湖效应最典型的地区。

左图为大湖效应示意图,右图为五大湖区东岸附近一年中气温与水温变化示意图。

据此完成1-2题。

1.左图中

A.①气流强弱决定降水量多少B.②强弱由水平气压梯度决定C.③产生过程的原理类似暖锋D.④为高空冷气流受热后抬升

2.右图中由大湖效应产生降雪的主要时期是

A.① B.② C.③ D.④

【答案】 C D

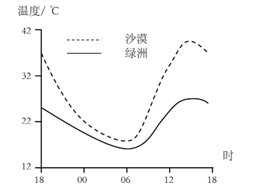

三、冷岛效应

①概念:戈壁沙漠较绿洲的比热小,在阳光照射下地面增温比绿洲快得多,戈壁沙漠上空被加热的暖空气,通过局地环流作用输送到绿洲上空,形成一个上热下冷的逆温层,使下层冷空气以保持稳定,于是形成了一个比较凉爽、湿润的小气候。

这种特殊的气象效应,称为绿洲的“冷岛效应”。

这说明绿洲在夏季相对于周围环境(戈壁或沙漠)是一个冷源和湿源,即相对独立的“冷岛”。

这种“冷岛效应”在干旱地区的湖泊(包括水库)、绿洲地带普遍存在。

【例题】

对我国甘肃某绿洲观测发现,在天气稳定的状态下,会季节性出现绿洲地表温度全天低于周边沙漠的现象。

下图呈现该绿洲和附近沙漠某时段内地表温度的变化。

据此完成下面小题。

6.图示观测时段内

A.正午绿洲和沙漠长波辐射差值最大B. 傍晚绿洲降温速率大于沙漠

C.凌晨绿洲和沙漠降温速率接近

D.上午绿洲长波辐射强于沙漠

7.导致绿洲夜间地表温度仍低于沙漠的主要原因是绿洲

①白天温度低 ②蒸发(腾)多 ③空气湿度大 ④大气逆辐射强

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

8.这种现象最可能发生在

A.1-2月B. 4-5月C. 7-8月D.10-11月

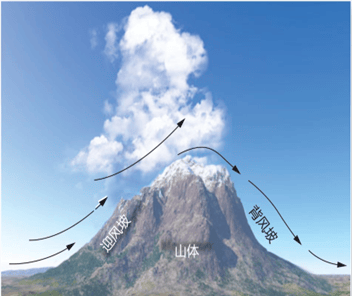

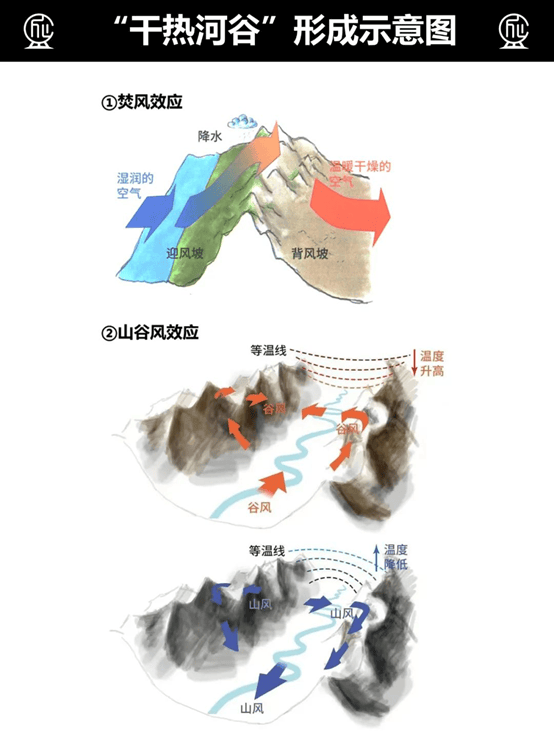

四、焚风效应

①概念:气流翻过山岭时在背风坡绝热下沉而形成干热的风。

当气流经过山脉时,沿迎风坡上升冷却,在所含水汽达饱和之前按干绝热过程降温,达饱和后,按湿绝热直减率降温,并因发生降水而减少水分。

过山后空气沿背风坡下沉,按干绝热直减率增温,故气流过山后的温度比山前同高度上的温度高得多,湿度也显著减少。

②出现地区:亚洲的阿尔泰山、欧洲的阿尔卑斯山、北美的落基山东坡等都是著名的焚风出现区。

中国不少地区有焚风,比较明显的如天山南坡,太行山东坡,大兴安岭东坡的焚风现象,其增温影响甚至在多年月平均气温直减率上也可促使作物、水果早熟,强大的焚风可造成干热风害和森林火灾。

冬季强焚风可引起山区雪崩等。

【例题】

金沙江干热河谷蜿蜒于四川、西藏、云南三省(区),全长约为2300千米,森林覆盖率低,但是具有脐橙种植的独特小气候条件。

下图示意金沙江干热河谷某处景观。

据此完成下列各题。

1. 金沙江干热河谷脐橙种植的独特小气候条件是

A. 光照充足,气温日较差大B. 纬度低,年均温高C. 降水少,湿度较小D.山脉阻挡,寒潮影响小

2. 图中碎石遍布的主要原因是

A. 气候炎热干燥,岩石物理风化严重B. 河流流速和流量减小,碎石大量沉积C. 滑坡和泥石流多发,碎石堆积较多D. 河谷多大风天气,风力搬运作用强烈

3. 金沙江干热河谷对长江三峡水库存在着较大的危害,主要是因为该地区

A. 植被覆盖率低B. 碎石裸露面积广C. 水土流失严重D. 河水蒸发量巨大

【答案】A B C

五、森林水文效应

①概念:森林对蒸发、降水、径流等水平衡要素及河流、地下水、泥沙等水文情势的影响。

又称流域森林影响。

•蒸发:森林地区的降水,为林冠枝叶和林下枯枝落叶层截留。

截留作用主要发生在降雨初期,一次降雨最大截留量有一定的数值。

林冠枝叶截留的雨量最终消耗于蒸发,它与散发量(通过根、茎、叶向大气逸散的水量)、林内地面蒸发量共同构成林地蒸散发。

林地蒸散发中散发量占很大比重,地面蒸发量较小。

气候湿润,有充沛水分供给蒸发的地区,森林对流域的蒸散发影响不大;气候干燥,水分供应不足的地区,林区蒸散发比非林区大。

•下渗:林下土壤的下渗强度一般比非林地要大得多。

这与林地落叶层能减缓地表径流流速、森林土壤中根系发育、土壤中有机质多、团粒结构发育等有关。

•径流:森林有明显的降低洪峰、减少洪水流量、延缓洪水过程的作用。

对于连续洪水,林区洪水流量通常比非林区大。

在一般情况下,流域内林区枯季径流量比非林区大,年内分配也较均匀。

森林流域年径流量比无林流域小,森林砍伐后会使年径流量增加。

【例题】

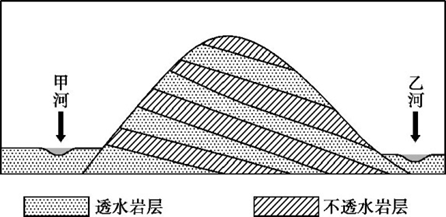

图1所示山地为甲、乙两条河流的分水岭,由透水和不透水岩层相间构成。

在生态文明建设过程中,该山地被破坏的森林植被得以恢复,随之河流径流量发生了变化,河流径流的年内波动也减缓了。

据此完成7-9题。

7.森林植被遭破坏后,河流径流量年内波动强烈,是由于

A.降水更多转化为地下水B.降水更多转化为坡面径流C.降水变率增大D.河道淤积

8.森林植被恢复后,该山地的

①降水量增加②坡面径流增加③蒸发(腾)量增加④地下径流增加A.①②B.②③C.③④D.①④

9.如果降水最终主要转化为河流径流,那么森林植被恢复后,甲、乙两条河流径流量发生的变化是

A.甲增加,乙减少,总量增加B.甲减少,乙增加,总量增加C.甲增加,乙减少,总量减少D.甲减少,乙增加,总量减少

【答案】B C D

六、雨影效应

①概念:雨影效应是一种较为常见的地理现象,即山的迎风坡多雨,而背风坡少雨干燥。

这是因为山脉阻隔暖湿气流,把水汽集中在迎风坡,水汽聚集并到达一定强度时,就会下雨,同时背风坡常年不能接受水汽,以至于蒸发量相对更大,使土壤相对干旱。

这种现象被称为雨影效应。

(简单来说,就是较高的山脉阻隔了风,使迎风坡面降水增多,背风坡面降水减少。

而山地迎风坡降水丰富,背风坡降水稀少的这种现象,让背风坡看上去就像是降雨区的“影子”,因此这样的背风坡也被称为“雨影区”。

)

②形成过程:暖湿空气在前进途中,遇到地形阻挡,被迫沿迎风坡爬升,空气中的水汽因冷却凝结而形成降水,这叫地形雨。

地形雨发生在山的迎风坡上。

在山的背风坡,因气流下沉,温度不断增高,空气难以达到过饱和,所以降水很少,形成雨影区。

③典型地区:澳大利亚的大分水岭东侧受澳大利亚暖流的影响,降水多;西侧受大分水岭阻挡,水汽不易输送到,降水少、成为雨影区,并在内陆形成了大片的沙漠。

此外,南美洲南部安第斯山脉、北美洲落基山脉、喀斯喀特山脉,以及我国的天山山脉、喜马拉雅山脉等都受到雨影效应的影响。

【例题】

某科考队于8月考察堪察加半岛。

考察中发现,堪察加半岛北部发育苔原,南部生长森林;东西向气候区域差异显著;大型植食性和肉食性野生动物数量较少,但冬眠、杂食性且善捕鱼的熊的数量较多;大量来自海洋的鲑鱼溯河流而上,成为熊的重要食物。

下图示意堪察加半岛的地形。

说明堪察加半岛地形对气候区域差异的影响。

(6分)山脉大致呈南北向,阻挡季风,形成多雨区和雨影区;地形高差大,形成气候垂直差异。

七、雨伞效应

①概念:这由于自然的或人为的原因,导致大气的烟尘越来越多。

悬浮在大气中的烟尘,一方面将部分太阳辐射反射回宇宙空间,削弱了到达地面的太阳辐射,使地面接收的太阳能减少,因而使地面降温;另一方面,吸湿性的烟尘又作为凝结核,使周围水汽在它上面凝结,导致低云、雾增多。

这种作用犹如地球的一把“遮阳伞”,被称之为“阳伞效应”。

②案例:1991年菲律宾皮奈图博火山大爆发,就曾使20世纪八九十年代强劲的全球变暖趋势得到了遏制。

世界上最严重的阳伞效应应是大规模核战争造成的“核冬天”。

因为核爆炸会把大量的沙尘送进大气中,使地球大气变得乌烟瘴气。

由于地面上得到的太阳热量剧减,使地球气温甚至降到零下,因而被称为“核冬天”。

大多数科学家都认为6500万年前地球上恐龙的突然灭绝,就是一颗直径约10千米的小行星撞击地球,巨量烟尘造成“核冬天”的结果。

八、热岛效应

①概念:随着城市人口增加,城市规模扩大,城市中机动车辆、工业生产及人民生活等向外排放大量的热量,再加上柏油路面、各种混凝土建筑物、城市绿地和水域的减少,使城市的“体温”一再升高,使城区气温高于外围郊区的这种现象,如同出露水面的岛屿,被形象地称之为“城市热岛”,此效应谓之“城市热岛效应”。

城市热岛中心,气温一般比周围郊区高1℃左右,最高可达6℃以上,特别是当天气晴朗无风的夜晚,城市热岛强度更大。

在城市热岛效应的作用下,近地面产生由郊区吹向城市的热岛环流,往往给城市带来严重的大气污染,严重影响城市的环境质量,导致人类发生各种疾病,甚至造成死亡。

九、干岛效应

概念:与热岛效应通常是相伴存在的。

由于城市的主体为连片的钢筋水泥筑就的不透水下垫面,因此降落到地面的水份大部分都经人工铺设的管道排至他处,形成径流迅速,缺乏天然地面所具有的土壤和植被的吸收和保蓄能力。

因而平时城市近地面的空气就难以像其他自然区域一样,从土壤和植被的蒸发、蒸腾中获得持续的水份补给。

这样,城市空气中水份偏少,湿度较低,形成孤立于周围地区的“干岛”。

十、雨岛效应

概念:在大气环流较弱时,由于城市中存在“热岛效应”,增强了空气对流,城市中上空悬浮颗粒物较多,提供了充足的水汽凝结核,故城市降水比郊区多,而且易形成局地暴雨。

对欧美许多大城市研究发现,城市降水量一般比郊区多5%-10%。

十一、湖泊效应

概念:是指人类修建大型水库而产生的相应库区周围的气候变化。

由于水的热容量大,大面积的水域有调节气候的作用。

夏季,库区气温比库区周围岸上气温低;而冬季则比库区周围岸上高,年较差比库区周围岸上小,年平均气温较高,日较差亦较小。

由于库区的蒸发作用,使进入空气中的水汽增多,在一般情况下,夏季库区降水比库区周围岸上降水少,冬季库区降水比库区周围岸上降水多。

这种现象谓之“湖泊效应”。

十二、山体效应

①概念:指由隆起的巨大山体(山系或高原),导致山体内部的白天气温高于山体外部同一纬度同等海拔高度的上空自由大气,使山体像一个突起的“热岛”,进而造成的垂直带界限,如林线(山地森林分布的最高界线)、雪线等,在内陆巨型山体或者山系的中央比外围地区分布要高(高度存在差异)的现象。

它是山体隆起对山体本身及其周围环境造成的气候效应。

②原理:地面是大气主要的直接的热源。

山体内部地势高,空气较稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用较小,其地面接收的太阳辐射较多,传递给一定海拔的上空大气的热量也较多;而在同一纬度山体外部的低地,因地势低,大气较厚,大气对太阳辐射的削弱作用强,其地面接收的太阳辐射较少,地面热量传递到与山体内部海拔相同的上空的自由大气时热量已大为减弱。

所以,在同等海拔高度的上空,山体内部的白天气温高于山体外部的上空自由大气。

山体效应是隆起地块的热力效力,山体作为突起的热岛,其接受的太阳辐射更多,被地面吸收并转换成长波热能也更多,其气温远高于同一纬度相同海拔高度上的自由大气的温度。

③影响因素:

研究表明,形成山体效应的主要因素是山体基面高度、降水(云量)、山体面积、山体位置、地形封闭状况等。

(一)山体基面高度:山体基面高度越大,山体内部地势越高,空气越稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用越弱,其地面接收的太阳辐射越多,传递给一定海拔的上空大气的热量也越多。

所以,在同等海拔的上空,与山体外部比,山体内部的白天气温就越高。

即:山体基面高度越大,山体效应越明显。

(二)降水(云量):山体内部降水越少,晴天越多,云量越少,大气对太阳辐射的削弱作用越弱,其地面接收的太阳辐射越多,传递给一定海拔的上空大气的热量也越多,山体效应越明显。

(三)山体面积:巨大山体创造其周围的气候,在任意给定的海拔高度上,隆起地块(山体)的表面积越大,其地面接收的太阳辐射越多,传递给一定海拔的上空大气的热量也越多,其气候和同一纬度低地的上空相同海拔上的自由大气的差异越大,山体对其本身和周围环境的影响也就越大,山体效应越明显。

(四)山体封闭状况:山体地形越封闭,其内部热量与外部交换就越少,山体内部一定海拔上空的自由大气的温度比山体外部同等海拔上空的自由大气更高,山体效应越明显。

(五)山体位置:山体效应在山体内部比山体边缘地区更明显。

④表现:

(一)山体作为突起的热岛,山体内部温度普遍高于山体外部同一纬度同等海拔高度处的自由大气的温度。

(二)隆起山体造成的垂直带界限,如林线(山地森林分布的最高界线)、雪线等,在内陆巨型山体或者山系的中央比外围地区分布要高。

(三)山体效应对山体本身也有影响,与低地相比,因为其海拔高,大气稀薄,加之白天的太阳辐射和温度高,所以,山地的气压、日平均气温(虽然白天因为大气稀薄,其地面得到的太阳辐射多,白天气温高,但是夜晚也因为大气稀薄,大气逆辐射作用弱,所以,夜晚和日平均气温低)和湿度都有所降低,而日照或太阳辐射则有所增加。

另外,到一定的高度时有较大的降雨量。

【例题】

山体效应是指由隆起山体造成的垂直带界限如林线(山地森林分布的最高界线)、雪线等要素在山系中央比外围地区分布要高的现象。

这是由于山体中央太阳辐射被吸收并转换成长波热能,其温度(T1)远高于山体外相同海拔自由大气的温度(T2)。

研究表明,形成山体效应的主要原因是山体基面高度和降水。

另外,山体越大,和周围环境差异越大;山体效应在山体内部比边缘地区明显。

完成下列1—3题。

1.下列山地中,山体效应最显著的是

A.泰山 B.华山 C.阴山 D.横断山

2.山体效应的形成不是因为

A.地形闭塞,同外界的热交换少

B.大气的保温作用较强

C.晴天多,光照强

D.基面高,大气易被加热

3.与山体效应最吻合的地理分异规律是

A.由赤道向两极的地域分异

B.由沿海向内陆的地域分异

C.由山麓向山顶的垂直分异

D.非地带性

【解析】

1.D 由材料分析可知,由“山体效应”可知,山体内部温度高于山体外部。

“山体效应”的主要原因是山体基面高度、降水和山体的大小。

泰山位于我国的山东,华山位于我国的山西,阴山位于我国的内蒙古自治区,三个山脉的山体较小,而且降水较少,因此“山体效应”并不显著,故ABC错;横断山脉位于我国的西南地区,成南北走向,山体高大,而且来自印度洋的湿润气流可以进入山谷,降水较多,因此,该山脉的“山体效应”最为显著,故选D。

2.B 由材料分析可知,山体内部的气温高于山体外部的气温,主要是由于山体内外热交换较少的原因,A正确,但不符合题意。

由材料分析可知,山体温度较高是由于山体对太阳辐射的吸收转换成长波热能的原因,并非大气的保温作用,B错误,但符合题意。

晴天多,光照强,山体才容易吸收更多的太阳辐射,C正确,但不符合题意。

而且,基面高,空气稀薄,大气易被加热,D正确,但不符合题意。

故选B。

3.B 由山体效应的现象可知,与低地相比,山地的气压、气温和湿度都有所降低,而日照和辐射则有所增加,到一定的高度时有较大的降雨量、在山坡上,多种不同气候带的分布,类似于从沿海向内陆的变化。

故选B。

山体效应主要指隆起地块的热力效力。

在任一海拔,隆起地块的表面积越大,山体对其本身和周围大气的影响越大。

下图是科罗拉多落基山脉不同纬度带山体内外10℃等温线分布高度图。

据此完成下面4-5题。

4.图中落基山脉山体效应最为显著的是

A.38°N山体

B.39°N山体C.40°N山体D.无法确定

5.导致图中结果的直接原因是山体内部近地面大气

A.吸收太阳辐射多

B.反射的太阳辐射少

C.大气逆辐射强

D.吸收地面辐射多【解析】

4.

A 读图可知,图示曲线表示落基山脉不同纬度带山体内外10 ℃等温线分布高度,同一等温线在山体内部分布的海拔高,外部分布的海拔低,山体效应的表现为增温效应。

落基山脉由于山体效应,使得山体内部的温度较高,比较三幅图10℃等温线分布可知,38°N山体内部的温度较高,故落基山脉38°N山体效应最为显著,A正确,故选A。

5.D 地面辐射是对流层大气的主要直接热源,造成图示结果山体内部气温较高,直接原因是山体内部近地面大气吸收地面辐射多,D对。

大气直接吸收太阳辐射很少,不是大气主要直接热源,A错。

大气逆辐射强、反射的太阳辐射少不是大气温度高的直接原因,B、C错。

故选D。

温度计水银撒地上如何办

因为水银有一定的毒性,所以我们要尽量避免与它接触,同时也不要让它暴露在空气中,以免水银蒸发之后被我们吸入体内。

温度计水银撒地上怎么处理 如果我们不小心把温度计打碎并使得它内部的水银散落到地上的话,一定要注意不可直接用手处理它们,因为水银是带有一定的毒性的,直接触碰它们对我们的身体不好。

正确的做法应该是先准备两张有一定硬度的纸片,然后用它们将散落在地上的水银都收集到一个瓶子里面,最后再将瓶子密封起来并丢弃掉就可以了。

若是我们暂时找不到瓶子的话,可以将收集起来的水银放入塑料袋中进行密封。

我们要尽量避免让水银暴露在空气中,以免水银蒸发之后被我们吸入体内。

②电子温度计的原理是什么简单的说电子温度计采用热电效应,以热电偶作为测温元件测得与温度相应的热电动势,由仪表显示出温度值。

它广泛用来测量-200摄氏度至1300摄氏度范围内的温度,特殊情况下,可测至2800摄氏度的高温或4K的低温。

由于热电偶将温度转化成电量进行检测,使温度的测量、控制以及对温度信号的放大、变换都很方便,适用于远距离测量和自动控制。

③苹果手机有温度计吗苹果手机并没有温度计的功能,首先是因为科学技术不支持,目前世界的科技水平还达不到这个层次。

其次是因为手机大部分使用时间是拿在手里,手机工作时也会发热,导致内置温度传感器和室温有误差。

但是苹果手机的CPU具有温度报警功能,一般温度过高时或手机进水时都会报警提醒。

已知宇宙最热的地方,伽马射线暴比太阳的温度高几十万倍

宇宙中最热的地方:伽马射线暴伽马射线暴是在巨大恒星的燃料耗尽时,爆炸而产生的,是宇宙中最热的地方,伽马射线暴出现的时间短至千分之一秒,长达数小时,会在短时间内释放出巨大能量。

它在几分钟之内会产生出比太阳光高几十倍的温度,相当于万亿年太阳光的总和。

在1987年,科学家观测到一颗恒星爆炸,产生出伽马射线暴,在地球上探察到的这次爆发产生的中微子表明,这颗恒星的内部温度竟然高达约2000亿K,而太阳表面的温度是580K,这远远不能与宇宙最热的地方,伽马射线暴相比。

伽马射线暴是超高能量光线的短暂闪耀,运用特别调制的望远镜一天可观测到一两次。

伽马射线暴被认为是黑洞诞生的标志,当一颗巨型恒星的内核坍塌或者当两颗超高密度的中子星碰撞时就会形成黑洞。

科学家认为伽马射线暴在产生过程中会诞生1万亿K左右温度的由相对论粒子构成的一个巨大火球。

然而这并不是宇宙中最热的结论,而是已知宇宙中最热的地方,科学家猜测宇宙大爆炸的腹心,一个由温度和密度组成、宇宙由此发端的奇点,其最高温度恐怕得以10的32次方来计量,在这个数量级上现有的物理学知识已经远远不够了。

宇宙中最冷的地方宇宙里的温度极低,但还没有任何地方达到绝对零度,但回力棒星云是宇宙中最冷的地方,它位于半人马星座,距离地球约5000光年,它的温度约有零下272摄氏度,这是一个比较年轻的行星状星云,它正在快速膨胀,并且在消耗能量,从而产生冷却效果,让自己的温度变得非常低。

和其他星云不同,"回力棒星云"旋转的两翼并不平衡,这个天体之所以被称作回力棒星云,是因为天文学家最初使用地面望远镜对其进行观察时,发现其弯曲的外观与澳大利亚土著使用的武器回力棒相似,便以此命名。

随着技术手段的进步,1998年,哈勃太空望远镜的观测结果对这一形状进行了修正--看起来更像一个蝶形的领结。

捕捉到“回力棒星云”芳容的“阿尔马”设在阿塔卡马沙漠中海拔5000米的高原上,那里几乎没有任何湿气或植被,能对天空一览无余。

专家解释,这个“回力棒星云”简直就是宇宙的冰箱,有什么需要保鲜的东西都可以先放到那。

它只比绝对零度高1度,是深冷速冻的好地方,这真是宇宙极冷之地啊!