若无人类,大自然的色彩将何去何从?

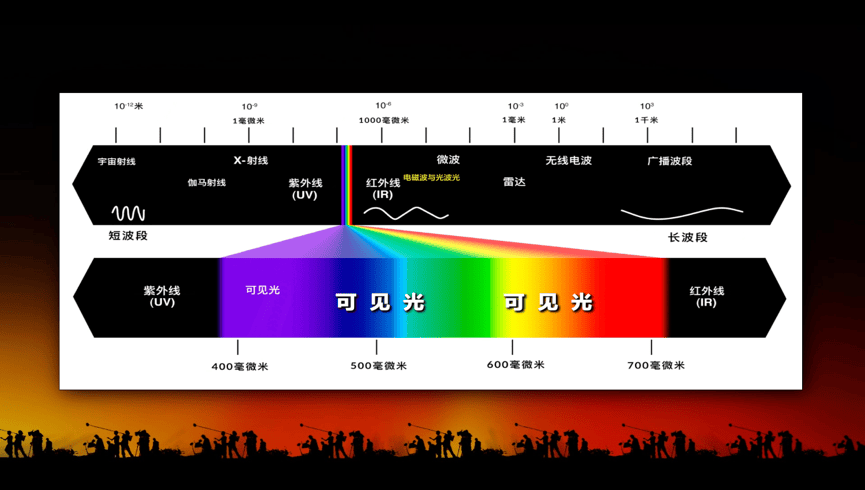

正如阳光通过三棱镜散射出彩虹般的色彩,白色光实际上包含了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等各色光波。

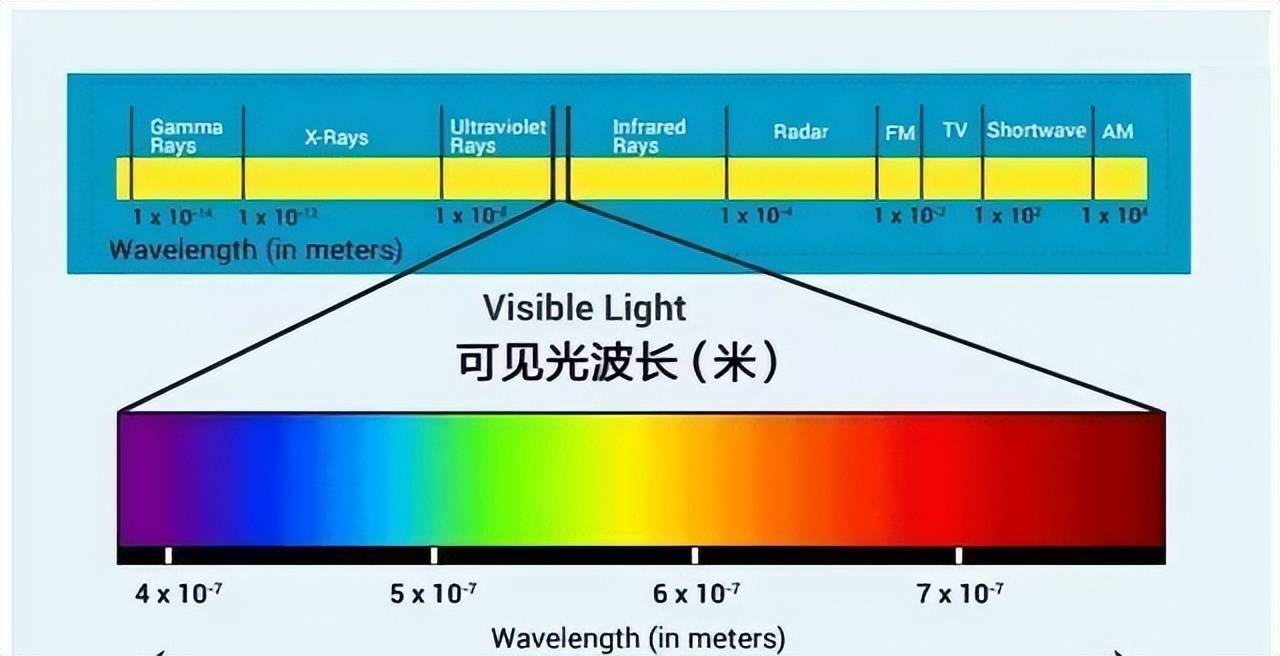

这些光波实际上是不同波长的电磁波,波长决定了光的颜色。

例如,波长较短的光呈现蓝色,而波长较长的光则呈现红色。

人眼能够感知的光波波长范围是有限的,

【千问解读】

探究颜色的本质,我们首先需要明确一个基本事实:白色光并非单一色彩,而是由多种颜色的光复合而成。

正如阳光通过三棱镜散射出彩虹般的色彩,白色光实际上包含了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等各色光波。

这些光波实际上是不同波长的电磁波,波长决定了光的颜色。

例如,波长较短的光呈现蓝色,而波长较长的光则呈现红色。

人眼能够感知的光波波长范围是有限的,这一范围被称为可见光谱,大约从380nm延伸至750nm。

正是这个波长范围内的光,赋予了我们世界的五彩斑斓。

据ITBEAR了解,颜色不仅是光的物理属性,更是人类主观感知的产物。

从生物学角度看,颜色是光在生物感官中的表现。

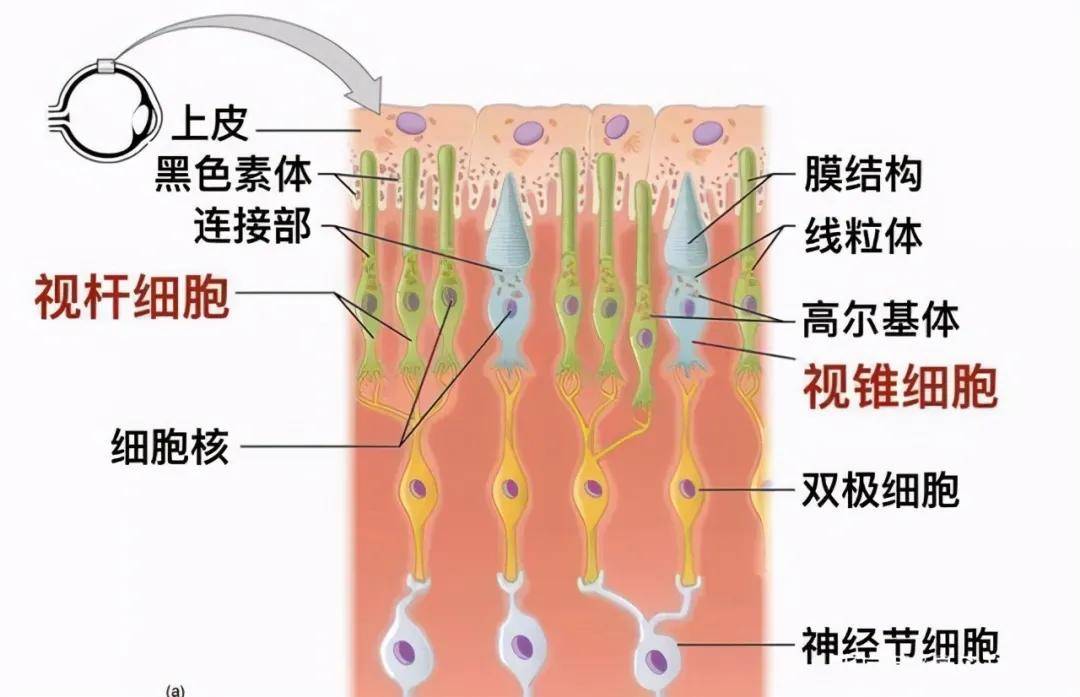

人类的视觉系统是感知颜色的关键,主要由视杆细胞和视锥细胞组成。

视杆细胞对光线强弱敏感,而视锥细胞负责辨别颜色。

三种不同的视锥细胞分别对蓝光、绿光和红光敏感,当它们被不同波长的光线激活时,大脑会解读出不同的颜色。

大脑对颜色的处理更为复杂。

当多种视锥细胞同时被激活时,大脑会根据它们被激活的程度和模式来判断颜色。

例如,红色和绿色的光线同时作用于视锥细胞时,大脑会感知到黄色。

通过这种复杂的生物学机制,我们能够分辨出成千上万种不同的颜色。

因此,颜色实际上是人类大脑对光波长信息的一种解读和主观构建。

进一步探讨,我们会发现颜色并不是一个固定不变的宇宙属性,而是依赖于观察者的感知。

如果没有人类,甚至是地球上所有生物的不存在,那么在宇宙中,颜色的概念也就不复存在。

这是因为颜色是根据生物的视觉系统来定义的。

例如,狗的视觉系统中只有两种视锥细胞,它们看到的世界远没有我们看到的丰富多彩。

同样,螳螂虾的视觉系统中有12种视锥细胞,它们能够看到的颜色种类远超过人类。

这种生物视觉系统的差异性表明,颜色是相对的,它取决于观察者的感官能力。

如果宇宙中没有观察者,那么光线的波长虽然存在,但它们不会被解读为颜色。

因此,我们可以说颜色是人类为了理解和描述世界而“发明”的概念。

人类的视觉限制了我们对宇宙颜色的理解。

我们的眼睛只能感知到太阳光谱最强、最集中的波段,即380nm到750nm的可见光谱。

然而,宇宙中的恒星种类繁多,它们发出的光谱各不相同。

例如,质量较小的恒星会发出较多的红光,而质量较大的恒星则会发出较多的蓝光。

这意味着,如果在其他恒星系统中存在生命,它们的视觉系统可能会让我们看到的颜色看起来大相径庭。

如果没有观察者,那么星空中的颜色就失去了意义。

星云在不同波段下的颜色表现,如红外、X射线或可见光下,都是真实的,但它们只是因为被不同的观察工具捕捉到而呈现出不同的颜色。

所以,宇宙本身并没有固定的颜色,颜色的存在与否,取决于是否有观察者去感知和定义。

大英帝国:人类有史以来领土面积最大的国家,全世界总面积的四分之一

由于全球各地皆有其,因此号称“太阳永远不会从其国土上落下的帝国”。

这一庞大辽阔的疆域面积不仅是当时全世界最大的,也是人类有史以来所有帝国中的。

从人口数量来看:大英帝国统治着4到5亿人口,占当时世界人口的四分之一。

要知道当时中国也只有大约4亿人口,无疑大英帝国是那个年代人口绝对数和占全球人口的占比最大的。

从对世界的影响力来看:尽管在此之前的蒙古帝国在疆域上几乎能与大英帝国抗衡,但说到底蒙古帝国的影响力所及只限于亚欧大陆。

大英帝国率先建立了世上最早的近现代自由贸易体系和宪政体制,率先开创运用银行、股票等近现代金融工具,英语成为国际通用语言,英镑也是那个年代的国际通用货币。

工业革命使英国以一国之力创造出占世界工业总产量的40%以上。

正如英国人自己所说的“北美和俄罗斯的平原是我们的谷仓,芝加哥和敖德萨是我们的矿区,加拿大和北欧半岛为我们种树,澳大利亚为我们牧羊,还有阿根廷为我们养牛,秘鲁送来白银,南非进贡黄金,印度人和中国人为我们种茶,地中海是我们的果园,至于我们的棉花种植园正在从美国南部向地球一切温暖的地方扩展”——全世界没任何一块土地不被英国运用政治、经济、军事、文化等各种手段纳入到全球体系中。

在此之前即使像蒙古帝国这样疆域辽阔的帝国也未能将自己的影响力扩张到全球;即使是西班牙、葡萄牙、荷兰这些早期殖民者尽管开辟了新航路,也未能将自己的影响力投射到全世界;即使是后来的美、苏两个超级大国尽管显赫一时,可放眼全世界仍有不少能与之抗衡的强势国家。

随机文章第八节 辅政大臣日本博物馆中的美人鱼木乃伊,身长1.7米人身鱼尾被供奉存在于幻想中的欧洲载人登月计划,意图建造月球村/NASA发声支持樱木花道为什么剪头发,削发是为了谢罪/樱木叛逆染红发人类为什么不探索金星,金星环境恶劣/堪比人间地狱(无法生存)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

海南黑冠长臂猿简介:人类最孤独的近亲长臂猿仅剩27只

上世纪80年代,海南长臂猿一度仅剩7只左右,2003年的全面考察确认,世界上还有13只海南长臂猿。

由于现存数量极少,海南长臂猿也被称为人类最孤独的近亲。

近年来通过追踪调查、恢复植被等方式,今年海南长臂猿的数量已经达到4群27只,并有望继续增加新族群。

专家表示,海南长臂猿保护的主要难题是资料的缺乏以及栖息地的破坏,由于长臂猿终生不下地,也不吃投喂的食物,很多保护工作需要为二三十年后着想。

世界上最孤独长臂猿从生物进化的角度来看,包括长臂猿在内的众多类人猿动物,是人类的近亲。

但现在人类的这些“近亲”几乎全部处于可能灭绝的危险之中。

近日,世界自然保护联盟灵长类专家小组等机构联合发布了“全球最濒危灵长类动物目录”,其中包括一种只生活在中国海南一片山林里的类人猿——海南长臂猿。

海南长臂猿一般指海南黑冠长臂猿。

海南黑冠长臂猿(学名:Nomascushainanus)两性之间的毛色相差很大。

雄性完全是黑色的,顶多在嘴角边有几根白毛。

头上有一簇毛。

雌性的毛色从黄灰色到淡棕色,在头的顶部和腹部有一黑斑,此外手指和四肢可能部分是黑棕色的。

两性之间的大小没有区别,体重可以达到八千克。

生活在一夫一妻制的家庭群中,由一头雄兽、一头雌兽和一至三头幼兽组成。

领地由它们的叫声来标志。

可以在树上使用灵活的长臂跳跃攀爬。

主要吃果子,偶尔也吃一些树叶和小动物。

是中国海南岛的特产。

海南黑冠长臂猿的形态特征海南黑冠长臂猿为中型猿类,体矫健,体重7-10千克,体长40-50厘米,前肢明显长于后肢,无尾。

毛被短而蓬松。

胸腹部浅灰黄色,常染有黑褐色。

海南黑冠长臂猿的命名,是因为该物种头上长有一顶“黑帽”。

雌雄异色。

公猿通体黑色,体形比母猿略小,头顶有短而直立冠状簇毛,如怒发冲冠;母猿全身金黄,体背为灰黄、棕黄或橙黄色,头顶有棱形或多角形黑色的冠斑,恰似戴了顶小黑帽。

雌雄均无尾,也无颊囊。

海南黑冠长臂猿一生中要变换几次颜色。

刚出生的小猿是金黄色的,只有头顶正中有道黑线;长到6个月左右毛色开始变成黑色,首先是肩部、背部和手臂、臀部,然后再扩大到身体的其他部位,最后是腹部。

到6-7岁性成熟,毛色才渐分雌雄,雌猿变成金黄色的着装,而雄猿却还是一身黑衣。

雄兽的体毛完全变为黑色后就不再变化,但雌兽在达到性成熟的年龄时,毛色却又从黑色逐步变成淡黄色。

雌猿由黑色变为黄色是一个渐进的过程,须一年多的时间方可完成,期间所呈现的,是一只不黑不黄的“灰猿”。

海南黑冠长臂猿的分类定位关于海南黑冠长臂猿的分类学地位,学术界一直以来就颇有争议。

传统的说法是其与云南南部的黑长臂猿(Hylobatesconcolor)为同一个种;但海南黑冠长臂猿由于与云南及东南亚国家热带原始森林中的黑长臂猿种群的雌性通体黄色稍有不同,一些专家把海南黑冠长臂猿列为黑长臂猿的一个亚种。

有专家认为,海南黑冠长臂猿应与越南北部仅存20多只的黑冠长臂猿为同一个种(Nomascussp.cf.nasutus),也有专家表示海南黑冠长臂猿可以独立为一个种。

正是因为其在分类地位上的争议性,更显得海南黑冠长臂猿的珍贵和重要。

此外,海南长臂猿的群体结构有一雄多雌的现象,而其他各种长臂猿都是一雄一雌结构,专家认为,这种独特的群体结构是海南长臂猿对栖息地受到破坏的一种新的适应现象;海南长臂猿群体领域的面积明显较大,这可能是它的分布区处于亚热带雨林的北缘,食物条件不如东南亚典型的热带雨林的缘故;海南长臂猿鸣声的声学结构,也与其他几种长臂猿不尽相同。

有的学者结合分子生物学的有关研究结果,提出海南长臂猿有别于分布于云南的黑长臂猿,应该是一个独立的种。

世界自然保护联盟已将海南黑冠长臂猿立为独立物种,学名:Nomascushainanus。

海南黑冠长臂猿的栖息环境海南黑冠长臂猿主要栖息于热带雨林和南亚热带山地湿性季风常绿阔叶林,其栖息地海拔约从100米到2500米,最喜欢在海拔600米以下低地热带雨林栖息,但因低地雨林早在20世纪已经破坏殆尽,海南长臂猿的分布也只能退到海拔650米到1200米间的山地雨林中,是已知长臂猿中分布海拔最高的一个种。

海南黑冠长臂猿集中分布在海南岛霸王岭国家级自然保护区的核心区内。

霸王岭是中国以保护黑长臂猿为主的国家级自然保护区之一,位于海南岛西南最大的山脉雅加大岭北部的斧头岭,总面积为66平方公里,如果说海南岛是中国热带地区的一颗明珠,那么霸王岭便是镶嵌在这颗明珠上宝石。

这里山峦起伏,沟谷纵横。

气候条件优越,温暖湿润,土壤肥沃,分布有热带或热带性的原始森林。

这里是黑长臂猿栖息的典型环境,古木参天,树叶繁茂,高大的陆均松、山龙眼、山荔枝及各种榕树,粗大的木质藤本植物攀爬缠绕直上树梢,附生、寄生植物丰富,组成错落多姿的层间层,林相的色调异常丰富,热带森林群落复杂而多样,即使在冬季,也是千里葱绿,万木争荣,热带雨林的特征,到处可见