车的底盘磕了但行驶正常 怎么判断伤没伤到底盘

判断底盘是否损伤时,可以通过外观直接检查,还可以通过敲击底盘的声音判断是否有故障,也可以送到专业的机构进行检测。

一、 底盘磕碰对行驶的影响 如果汽车底盘受到的只是轻微的磕碰,可能在表面上有一些轻微的划痕,这种情况不会影响车辆

【千问解读】

汽车底盘磕了之后可以正常驾驶表明磕碰并没有对底盘造成严重的损伤,但是为了保险起见,还是建议到车辆维修店进行检查。

判断底盘是否损伤时,可以通过外观直接检查,还可以通过敲击底盘的声音判断是否有故障,也可以送到专业的机构进行检测。

一、底盘磕碰对行驶的影响

如果汽车底盘受到的只是轻微的磕碰,可能在表面上有一些轻微的划痕,这种情况不会影响车辆的正常驾驶。

出于安全考虑,许多汽车在设计时就已经考虑到了底盘的抗冲击能力,许多汽车都会在底盘钢板上面设计凹槽保护管道,这是为了减轻发生磕碰时底盘受到的伤害。

还有些车辆安装了发动机底护板,这一部件能进一步提高底盘的保护效果,减少磕碰对底盘部件造成的影响。

二、怎么判断伤没伤到底盘

1. 家用检查手段

可以直接观察外观,检查底盘是否有明显的凹陷或者破损痕迹,出现这种迹象表明可能已经受到损伤,最好及时处理。

还可以用木锤或者其他的工具敲击底盘,如果声音沉闷,表明底盘受损;如果声音清脆,表明底盘结构良好。

在驾驶过程中没有感觉到异状,也表明底盘无恙。

2. 专业检测

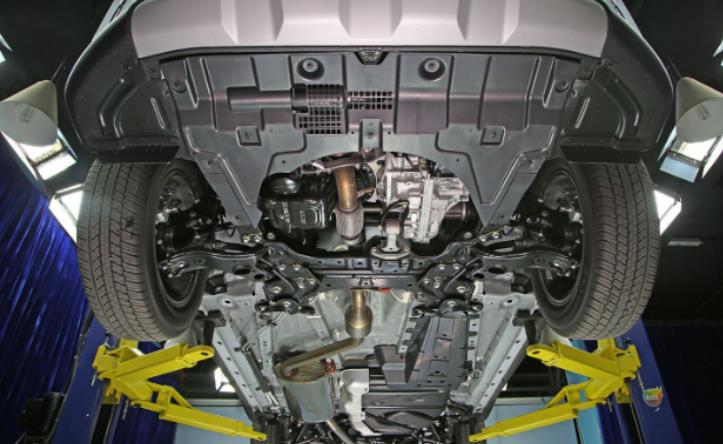

让专业的底盘维修人员进行检测,把汽车开到汽车维修店或者4S店,维修人员可以用抬升设备将车辆抬起,检测底盘的受损情况。

专业店铺还可以对传统系统、行驶系统和转向系统进行检查,了解底盘的完整性。

底盘是汽车的重要部件,这里有发动机、悬挂系统等重要的零件,定期对汽车进行检查和维护对于排查车辆隐患至关重要,应当对车辆进行定期保养,防患于未然。

历史上哪位帝王的子女:均为非正常死亡?

被孙綝废黜后,贬为会稽王,押送到会稽(今绍兴)居住。

这个人就像受了重伤的老虎,但不论如何,他曾是山中王,说不定哪天又威风凛凛地复出呢? 孙亮莫名其妙死了 公元260年,孙休当政后的第3年,会稽郡有一个流言开始四处蔓延,大家说得有鼻子有眼,说孙亮又要到建业做皇帝了。

很巧的是,会稽的地方官接到孙亮家奴的告发,说孙亮妄议朝廷,心怀怨恨,有非分之想。

地方官吓得不轻,立即上报朝廷。

于是,孙亮再从会稽王贬为候官(今属福建)侯,立即遣派去新封地。

在押送的路上,孙亮死了,官方给的解释是自杀。

死时仅17岁,所有护送他的人都被逮捕审问、判罪处死。

另有传说孙亮是被毒死的,一切成了谜,也许从头到尾都是安排好的。

幕后的主使是不是孙休,无从考证。

孙休当政只有7年 虽然这件事有非议,但孙休总体来说是不错的皇帝。

他重视教育,鼓励军中子弟们认真学习,并且还考试评优劣;推进仁政,加强农桑生产,减轻百姓赋税,经常派官吏去了解农民的疾苦。

他当政期间,主要是任用了两个人,张布主要执掌朝政,濮阳兴负责军事。

张布是他的老部下,在杀孙綝时又立了大功,对他自是宠信无比。

濮阳兴少年就有才名,时任县令,后来步步提拔,出使过蜀国。

回朝后任会稽太守。

当时琅琊王孙休居住会稽,两个人的关系就非同一般。

等到孙休即位后,征召濮阳兴入朝担任太常、卫将军,与张布成左膀右臂。

但两个人都不能算是名臣。

甚至是相互勾结,做了一些不法的事,在大臣和老百姓中的名声并不好。

孙休勤奋好学,喜欢读书,想要和两个大臣韦曜、盛冲讨论学问,这两个人性格耿直,不畏权贵。

张布心虚,担心两人在孙休面前揭他的老底。

于是劝说孙休,不要接近这两个人。

孙休很不痛快,说:我就是跟他们讨论学问。

你是怕他们举报你的奸诈邪恶吧,你那些破事我又不是不知道。

张布大惊,叩头认罪。

但孙休为了顾全老部下的面子,以后不再召这两个人进宫。

濮阳兴名声也不好,当时朝廷想修建湖田,反对声一片,因为耗资太多。

濮阳兴一定要完成这项浩大工程,征召大量兵士、百姓兴修,工程所费人力、财力不可胜计。

士卒死的死、逃的逃,还有的自杀,民怨沸腾。

但两个人都不算野心家,没有做一把手的欲望,所以孙休在任时还是太平的,社会没有发生剧烈的动荡。

孙休当政时间很短,只有7年。

公元264年病逝,才30岁。

孙权子女死亡都不正常,孙权一共有7个儿子,3个女儿,至此,再梳理一遍这10个人的命运。

长子,229年被立为太子,241年病死,活了33岁。

二儿子孙虑,早死,活了20岁。

三儿子,242年被立为太子,250年被废,后被孙峻杀死。

活了30岁。

四儿子孙霸,242年被封为鲁王;251年被废,后被赐死。

他生于哪一年难查,死时大约在20多岁。

五儿子孙奋,252年被封为齐王,因为是庶出,与太子彻底无缘。

他一生郁郁不得志,心怀怨恨,擅自调兵、诛杀大臣。

劝他,他回答:我就做违法的事,你们能把我怎么样?完全一副自暴自弃的无赖样。

等到即位,有传言称他将被立为皇帝。

270年,孙皓怀疑他有野心,下诏杀死,五个儿子同时处死。

他生年不详,估计在30多岁。

六儿子孙休,258年即位,264年去世。

死时30岁。

七儿子孙亮,252年即位为帝,258年被废。

不明不白地死去,仅17岁。

再来看看他的女儿。

大女儿叫做,小名叫“大虎”,第一任丈夫,是的儿子周循。

周循死得早。

第二任丈夫,是卫将军全琮。

全琮谦和待人,平安去世。

但孙鲁班为人歹毒,害死了亲妹妹和太子孙和。

恶有恶报,她自己参与谋杀孙綝,事情败露,被流放外地,后半生凄苦,死于哪年不详。

小女儿叫做,小名叫“小虎”,都是步夫人所生。

第一任丈夫是,后来嫁给了一个书法家叫刘纂。

她是被姐姐害死,老公朱据被孙弘害死,她和朱据的两个儿子又遭孙鲁班陷害,被孙亮捕杀。

一家人命运都悲惨之极。

还有一个女儿,经历不详,但也是死得早。

孙权是个长寿的皇帝,然而他的子女们中,孙休、孙登、孙虑是生病去世,但最长的也只有30多岁,不知道得了什么奇怪的病,为何治不好。

其他的人死于流放或被杀。

总体概括:所有的子女都不得好死。

“悔不该生在帝王家”,这句话放在家族也是合适的。

因为多是相互残杀而身亡,这与孙权没有安排好即位人有极大关系。

在“”时,孙权已经预感到国家可能陷入大乱。

对孙峻说:兄弟间不和睦,大臣们离心,恐怕就要重复的失败,为天下人嘲笑!然而他已无力避免这样的悲剧。

更有人认为,他在选择继承人的问题上,连、都不如,属于昏君中的昏君。

两名大臣改 孙休去世前,已立了太子,15岁。

掌握权力的是濮阳兴和张布,却不愿意奉他为帝,他们决定行废立大事,但选中的是史上有名的暴君。

也是东吴的末代皇帝:孙皓。

孙休对这两个大臣恩重如山,他们为什么想做出这样、大逆不道的事呢?还是痛苦抉择后的无奈之举? 随机文章明治维新与戊戌变法古代洛阳简介朱元璋23天不给他吃饭看到他傻眼:你怎么还活着温室效应使地球温室将变得多热,90年上升7度(持续升温将面临末日)蚊式战斗机用的什么木材,专用巴尔沙木制造(速度碾压德军战机)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

慕容复为什么一直想兴复燕国呢 有这样的想法也是很正常的