苏州赏腊梅最佳去处真相是这样的?

【千问解读】

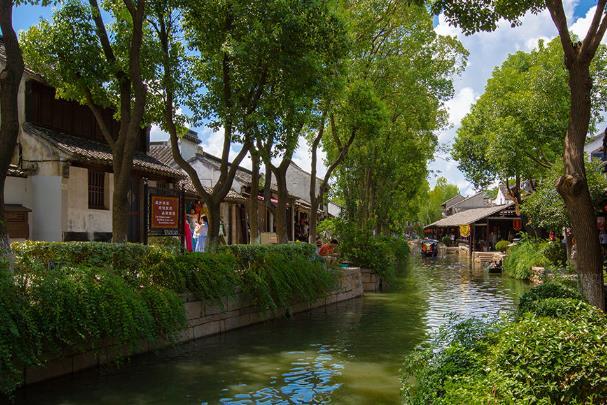

到了冬季也似乎赏梅的最佳时间,那么下面小编就为大家推荐了苏州一些赏梅花的好地方,明黄色的腊梅,一簇簇,在寒风中摇曳生姿,是冬季里最美的色彩,细节见正文。

1、拙政园拙政园的蜡梅,大多分布在听雨轩南,十八曼陀罗馆东、浮翠阁西等处。

地址:姑苏区东北街178号

票价:70元

交通:地铁4号线至北寺塔站4口出,步行1.3公里

从留园路经过,高高的围墙里,就有蜡梅花探墙而出,园内,东西花园更是明黄满树。

地址:姑苏区留园路338号

票价:45元

交通:2号线至石路站1口出,步行1.1公里

3、狮子林狮子林的蜡梅,则是分布在小方厅东、立雪堂北,指柏轩东、五松园东,暗香疏影楼南等处。

地址:姑苏区园林路23号

票价:30元

交通:距相门地铁站2公里,204路公交至狮子林南站,步行300多米

4、网师园网师园中部池塘一侧的黄石假山上傲立着一株蜡梅,花瓣圆润,花型甚美,引得很多游人驻足观赏、留影。

地址:姑苏区阔家头巷11号

票价:30元

交通:5号线至南园北路站4口出,步行700多米

5、黎里古镇昭灵观这里的腊梅最近小小火了一把,,因为有着故宫同款“红墙蜡梅”,昭灵观的红墙衬托着,鹅黄明丽、俏立枝头的蜡梅,十分雅致,适合拍照。

地址:吴江区黎里古镇伏虎洞35号

票价:免费

交通:吴江黎里专线至黎里旅游集散中心站下,换乘7311路等值黎里派出所站下车,步行1.1公里

6、木渎古镇木渎古镇严家花园的冬园内,有几株蜡梅傍池而栽,待盛花期时,一朵朵黄色的花儿,如同明亮的金星挂满枝头,与园中的疏影斋等建筑相映成趣。

地址:吴中区木渎镇山塘街

票价:进古镇免费,景点联票78元

交通:5号线至灵岩山站1口出,步行200多米

7、甪直古镇在甪直古镇,一朵朵蜡梅或含苞待放,或凌寒而开,保圣寺西院也栽种着几株蜡梅,星星点点的黄,与古寺的古风古韵相得益彰。

地址:吴中区甪直镇晓市路21号

票价:进古镇免费,景点联票52元

交通:528路公交至晓市路站下车,步行400多米

8、光福景区这里虽以梅花久负盛名,但蜡梅同样值得一看,铜观音寺、司徒庙内也有蜡梅,配以古香古色的古瓦黄墙,更显精致。

地址:吴中区光福镇

票价:香雪海20元,司徒庙25元,铜观音寺15元目前景区在施工期间,优惠价5元

交通:地铁1号线至木渎站,转乘64路或65路公交车在倪家巷站下车,可达香雪海,路途较远建议自驾

江苏苏州专科学校排名榜,附苏州职业技术学校排名

苏州好的大专学校排名榜 苏州大专排名依次为苏州经贸职业技术学缺腔院、苏州农业职业技术学院、苏州托普信息职业技术学院等。

1、苏州经贸职业技术学院。

(1)苏州经贸职业技术学院位于江苏省苏州市,是经江苏省人民政府批早扮告准建立、隶属于江苏省教育厅的专科层次公办全日制普通高等学校。

(2)学校占地面积820亩,建筑面积近27万平方米;设置电子商务与物流学院、信息技术学院等8个二级教学单位,建有电子商务、纺织品检验与贸易、物联网应用技术等8大专业群、共39个专业。

2、苏州农业职业技术学院。

(1)苏州农业职业技术学院是一所经江苏省人民政府批准、中华人民共和国教育部备案的全日制公办普通高等学校,位于江苏省苏州市。

(2)学院有西园路校本部、相城校区和东山校区三个校区,总占地面积1600余亩,共设有园艺科技学院、园林工程学院、经济管理学院、智慧农业学院、环境工程学院、食品科技学院、国际教育学院7个二级学院。

3、苏州托普信息职业技术学院。

(1)苏州托普信息职业技陆明术学院是经江苏省人民政府批准、教育部备案,具有独立颁发文凭资格的全日制普通高等学校,成立于2002年,位于江苏省昆山市。

(2)学院占地面积320亩。

学院设有信息技术学院、机电技术学院、现代服务学院、数字传媒学院、国际教育学院、继续教育学院六个二级学院及思政体育教学部。

苏州职业技术学校排名 苏州职业技术学校排名全国第126名。

根据校友会2022年最新发布的苏州市高职专科院校排行榜,办学实力最为突出的十所大学为: 1、苏州经贸职业技术学院(全国第26名);苏州农业职业技术学院(全国第63名) 2、苏州工艺美术职业技术学院(全国第97名);苏州职业大学(全国第126名) 3、苏州卫生职业技术学院(全国第150名);苏州工业园区职业技术学院(全国第219名) 4、苏州信息职业技术学院(全国第223名);苏州工业职业银桐技术学院(全国第278名) 5、硅湖职业技术学院(全国第361名);苏州工业园区服务外包职业学院(全国第367名) 苏州职业技术学校简介 苏州市职业大学是经江苏省人民政府批准、教育部备案,由苏州市人民政府主办的全日制普通高职院校,入选国家大学生文化素质教育基地、首批苏州市高技能人才培养示范基地和服务外包人才培养培训基地,清搏尺是东南亚职业教育产教融合联盟理事长单位、中国—南非职业教育合作联盟中方副理事长单位。

学校前身为创办于1911年的苏州工业专科学校,1981年5月,成立了苏州市职业大学。

2005年7月,原苏州市职业大学、苏州教育学院、苏州市职工科技大学(苏州市总工会干部学校)、苏州市广播电视大学(苏州市职工大学)合并组建成新的苏州市职业大学(苏州市广播电视大学)。

截至2021年1月,学校有石湖、干将路、潭山和吏舍弄四个校区,占地面积1262余亩,校舍建筑面积近50万平方米,馆藏纸质图书170余万册,教学科研仪器设备总值近3.9亿元;设答高有12个学院(部),涵盖理工、文史、艺术、师范、体育等科类共53个招生专业;共有普通全日制在校生1.5万余名、专任教师808名。

苏州专科学校排行榜以及分数线 很多朋友想了解苏州专科学校的排行榜以及相应的分数线,今天学姐就来给芦汪搭大家科陵芦普一下。

一、苏州幼儿师范高等专科学校 苏州幼儿师范高等专科学校位于江苏省苏州市,是经中华人民共和国教育部批准设立的全日制公办普通高等专科院校。

学校前身是始建于1976年的苏州地区幼儿师范学校。

二、苏州工艺美术职业技术学院 苏州工艺美术职业技术学院,位于江苏省苏州市,是江苏省属公办高等职业院校,为首批江苏省示范性高等职业院校、“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职立项建设院校。

三、苏州职业大学 苏州市职业大学是一所公办全日制综合性普通高等学校,于1981年始建,坐落于江苏苏州,是江苏省办学历史最悠久的职业大学之一。

四、沙洲职业工学院 沙洲职业工学院是经江苏省人民政府批准、教育部备案,张家港市人民政府举办的以职业教育为主体的全日制公办普通高等学校、江苏省示范高职院校培育建设单位。

五、硅湖职业技术学院 硅湖职业技术学院是由著名教育家、建筑学家、美籍华人梁顺才博士于1998年创办,是经江苏省人民政府批准、教育部备案、计划内招生的全日制普通高校,是江苏省创办最早的民办陪拿高校之一。

以上,就是千问网小编给大家带来的江苏苏州专科学校排名榜 苏州好的大专学校排名榜全部内容,希望对大家有所帮助!

盘点三国乱世最强的十大势力:投靠哪个势力最佳?

何进就是这么个例子。

兄凭妹贵,他一路上从郎中、中郎将、河南尹做上来,恰逢黄巾之乱,何进被拜为大将军,任用汉末三杰——皇甫嵩、朱儁、卢植,成功地平定了战乱。

黄巾之乱虽然托名于宗教,其内核还是农民起义。

古往今来的农民起义,基本上只有两个原因——刑法过酷,土地问题。

农民其实未必真的关心谁当,反正那个时代他们连被代表的机会都没有,也不管你张大人、李大人是买的官还是凭的自己的本事,他们最关心的还是自己的切身利益——活下去。

而阻碍他们活下去的,一就是繁重的徭役加上酷刑滥罚,造成了不反是个死,反了也是个死,还不如反了搏一把的局面。

二就是土地问题,可能是政策的漏洞,也可能是官商勾结的强买强卖,导致大量的土地被圈定或者是兼并,致使大量农民没有土地,没有土地就等于是断了农民的生路,这种现象成群大量的发生,就会激起民变,揭竿而起。

谁都不想造反,都是被逼到没有办法的份上了。

历史有意思的就是,很多时候都是由农民起义军拉响了一个王朝的丧钟,但他们绝大多数都只是后来者的铺路人罢了,没能最终问鼎神器,唯一的例外大概就是了。

而这次东汉的,很显然不是一个意外。

不出意外,黄巾之乱最终被平定了。

平定有功的何进也走向了鼎盛时期,引起了皇帝的特别关注,而其中最根本的原因还是皇统继承权的问题。

灵帝有二子,一个就是少帝,他是何进的外甥,一个是后来的献帝。

虽然刘辩是皇后之子,又有大将军何进保驾护航,当皇帝就是铁板钉钉了,可是灵帝就是看着这小子没点帝王的样子,整日里吊儿郎当(这个眼光和是一样的),就想立刘协。

但是眼看何进已经坐大,灵帝就另建了西园八校尉,任命自己最任的宦官蹇硕为总统领,希望能够给刘协登基保驾护航,就算是何进,也得听蹇硕的命令。

这八个校尉中,大家记得的名字主要有三个——、、淳于琼。

他们三个谁又在此时想到了多年之后的乱世纠葛呢?世事弄人罢了。

放下他们仨,还是来看灵帝。

灵帝有了军事力量撑腰,还是左右为难,难过来,难过去,最后难过得咽了气。

临死之前,托孤给蹇硕,希望他能立刘协。

蹇硕马上封锁了禁宫,不让走漏半点风声,然后宣召何进,准备斩了何进之后,就可以立刘协了。

可惜的是,一般伟大周密的计划都是被自己人出卖的,蹇硕的一个手下是何进的老朋友,何进一到,他就冲着何进挤眉弄眼,何进当然知道他不是脑血栓后遗症,马上明白了其中有诈,溜回了家,学在家养病。

国不可一日无君,蹇硕没有办法,按照继承法的原则,只能让刘辩继位了。

躲过了那阵风头,何进准备秋后算账。

后来名噪一时的袁绍这个时候就在何进手下打工,点子就是他出的。

袁绍的点子就是我家大门常打开,欢迎各路英杰。

袁家在士族中地位,一时间为何进召来了一堆有才能的人进了幕府,像后来在三国历史上叱咤风云的曹操、、、、陈琳,都加入了何进的集团混口饭吃。

何进的风头上来了,蹇硕就着急了,害怕何进找他算账,就想着联合所有的力量剪除何进。

蹇硕的计划总是有泄密者,这一次是一个叫郭胜的人泄密,告诉了何进,何进就坡下驴,收拾了蹇硕。

后面的故事基本跟中一样,何进听从了袁绍的建议,想要消灭所有的宦官,却去跟自己的皇后妹妹商量,最后来来回回,磨磨唧唧,消息都走漏了出去。

宦官们一想,你要逼我上绝路,我先送你见阎王,就下手把何进给宰了。

最后没有了何进的羁绊,袁绍一伙儿倒爽快,进宫了操刀子就杀,没胡子的都杀了,有人没来得及脱裤子验明正身就归了西。

这里不赘述整个过程了,大家看演义都应该能够知道,只是想分析一下何进没能铲除宦官势力的原因: 一、因为何进的犹豫不决,这是由刚才那个郭胜引发的。

何进和皇后一族的发达跟郭胜为首的这帮太监是有着千丝万缕的瓜葛的,何进的弟弟何苗也劝过何进,说“我们不过是下九流的出身,能够混到今天,还不是靠走这些太监的关系,上下打点,才能得到皇帝的眷顾。

”其实这想也想得到,大家电视剧也看得不少,新进宫的那些女官啊贵人啊妃子啊哪个不得巴结点着太监,希望他们能够怂恿着皇帝翻自己的牌子,能侍奉一次皇帝,就意味着有机会高升一步。

比如,的母亲就只被临幸过一次,但一次足以生下文帝,最后问鼎江山。

由此可见,太监在外戚的崛起上起到了一定的作用。

何进以及皇后受了太监的恩惠,所以才导致了犹豫不决。

二、因为打击面过大。

袁绍这样的士人集团一向见不得宦官,欲除之而后快,所以就建议连根拔。

但是太监团伙并不是铁板一块,比如说刚才说的蹇硕和赵忠、郭胜这些就不齐心,他们不仅不和蹇硕合谋,还把他给卖了,救了何进一命。

其次,太监里也不全是那些乌合之众,还有不少好的,一个典型的例子是太监吕强,黄巾之乱开始时,他和皇甫嵩就建议解除党锢之禁,避免驱使士人集团为黄巾军效力,如果是那样,就了,如同那句俗话,流氓不可怕,就怕流氓有文化。

可见太监里还是有好人,有为了国家利益的人。

一竿子打死一船人,其结果是什么呢,不是一伙儿的会被迫结成联盟,有识之士也会被当成征讨的对象。

这样过大的打击面就会造成整个势力的联合和反扑,威力还是很大的。

三、何进动摇了皇权。

这个可能是十常侍在何皇后(后来是)耳边的嚼舌头根,说“大将军专杀左右,擅权以弱社稷”,什么意思呢?核心意思就是何进专权,都骑到皇帝头上去了。

想要挑拨一个母亲和另外一个人的关系,无论这个人是谁,最好的方式就是说这个人要害这个母亲的孩子。

更何况这个孩子还是小皇帝。

母凭子贵,何太后以及何进的一切荣华富贵都是由这个小皇帝所带来的,如果何进的权势已经威胁到了皇权,何太后是会地保护自己儿子的权力,而和何进殊死搏斗的。

因此,是宦官们的谗言也好,是何进的权势过大也好,他确实威胁到了皇权,所以在诛杀宦官这个课题上一直无法和太后达成统一意见,最后贻误了时机,丢掉了自己的老命。

所以说,为谋者须善断,主意一大箩筐,但是总是左右摇摆,举棋不定,最后肯定自己引火上身。

中国有个著名的,,讲得就是要这种配合。

何进没做到的,“金点子”袁绍也没能做到,最后丢了自己的地盘。

讲了这么多,也能大概看出来了,何进是前三国时代的最大权势者,同时,他也是最初乱局的奠基者。

“金点子”袁绍终于开始出馊主意了。

在何太后数次不同意何进诛杀宦官的计划后,袁绍建议请外援进京,打着清君侧的名义,在首都外围请请愿、闹闹事,逼迫着太后就范。

而这些勤王的部队里就有三国乱世的实际缔造者——董卓。

在平定了黄巾之乱后,何进本来可以用他手下的人才和他的权势,带来一个汉室中兴,可惜他的短视和犹豫不决,送掉了自己的性命,也引来了。

董卓的到来,最终成了压死汉王朝的最后一根稻草。

理论上来说,何进算不上一路诸侯,东汉末年的局面应该始于董卓。

但是,何进握有了当时中国最高之权力和人才库,前面列举了很多,后来名震一时的袁绍、曹操等等现在都只是在何进底下打工。

而在大败黄巾之后,大汉或许能出现“中兴”一般的局面。

而宦官势力在灵帝去世之后,如树倒了的猢狲一般,只能仰仗何进姐弟的鼻息,就算要铲除,如同曹操所说的那样,抓社区内的赌博,几个片警儿就足够了,你偏偏拉来军区的正规军来耀武扬威,其结果无非两种,赌徒或者四散,或者亡命一蹬腿找你出来单练,最后何进同志就在这样的单练中牺牲了。

何进以及他的集团是最有可能改变东汉末期局面的,将后来的之状况扼杀在摇篮阶段。

但是,何进没有抓住这个历史机遇,不仅没有给东汉带来中兴,反而加速了东汉的迅速灭亡。

二、董卓 何进的愚蠢行为,引来了敲响大汉丧钟的人——董卓。

董卓是边境人,年轻时游历羌中,早期的军事活动除了剿除黄巾以外,大部分都是在边境作战,比较著名的是与边章、韩遂的叛军作战。

从董卓的种种来看,他是个职业军人,既具备职业军人的个人素养——膂力过人,双带两鞬,左右驰射。

同时也具备一个职业军人的统率素养。

其最出色的表现即为瞒天过海之计,一共上演过两出—— 一是追剿韩遂时,包括他在内的六路大军突进,结果被敌人围困,粮食缺乏,董卓假装筑坝捕鱼,实则趁黑逃脱,再毁坏堤坝令河水猛涨,羌骑不得过,董卓得以全身而退。

六路大军除董卓这一支外,其余都损失惨重。

二是董卓初入洛阳,由于带来的兵少,心中有些不安,因此每晚悄悄将兵士调出城,第二天白天再敲锣打鼓地进城,营造出一副援兵不断的气氛,震慑那些不满他的人。

董卓既然作为一个职业军人,有一点他比任何人都清楚,在一个乱世揭开帷幕的时候,手握兵权是最重要的,用毛主席的话说是——枪杆子里出政权。

朝廷开始对董卓的手握重兵不是没有察觉,几次的明升暗降,都被董卓以“天下大乱,我还要安抚四方”如此的理由婉拒。

也正是职业军人的这个身份,且出身寒微,所以董卓后来的种种表现就不难解释了。

在汉末,这个极讲门第出身观念的时代,职业军人大多是不被瞧得起的。

董卓刚刚找到被太监掳走的小皇帝时,公卿大臣就给了他一个下马威——“皇帝有诏书,让你拍拍屁股滚蛋。

”董卓哪有那么傻,何进刚死,群龙无首,自己强兵勤王,此时不掌权,更在何时?所以董卓撂下一句奚落公卿的话——我滚蛋?看看你们这帮人,一个个都是王公大臣,哪个能够匡扶社稷?至于让皇帝沦落至此? 就这样,董卓和皇帝一行进入洛阳城,董卓的时代来临了。

董卓被史书鞭笞的理由很多,比如劫掠百姓等等,但是最为大家集中批判的,且成为后来关东联军倒董的直接导火索是——行废立之事。

董卓为什么一定要行废立之事呢?照道理而言,他大权在握,需要的不过是一个傀儡而已,那么,谁做皇帝不都一样么? 可能有下面几个原因—— 一,献帝是跟着董太后长大的,少帝是跟着何太后长大的,董卓认为董太后和他都,是本家,且董太后死的凄惨。

董卓决心要立他董家人的心头肉。

二,少帝是个怂包,见到董卓就一路,无非就是“爱卿你总算来了”的废话,而后来的献帝刘协临危不惧,和董卓对答如流,把事件前前后后的经过讲得,小小年纪,既表现了胆略,又表现了聪慧,博得了董卓的喜爱。

三,立威。

董卓一是新来,在朝廷没有根基,需要这样一个大手笔来树立威信,顺便也看看朝廷里的左中右。

二是董卓的职业军人和出身寒微的背景,不被士大夫所瞧得起,所以他急需这样一个手段给他们一个下马威,而当时反对最激烈的莫过于当世之大儒——卢植。

这次较量,董卓险些杀了卢植,在蔡邕的劝阻之下才作罢。

四,董卓确实是想学、,通过废立,选取更为聪慧和有胆量的刘协,如此是对江山社稷的贡献,汉朝或许能够迎来中兴。

这有没有其他的事情可以佐证呢?有。

董卓掌握实权以后,并没有把自己的人插入中央的核心位置,反而是大力提拔一些士人,尤其是在党锢之禁中没有得到重用的人,而对自己人则诸多压制。

但是可笑的是,这些被他提拔的许多人,后来都站到了他的对立面,刚刚到任,就参与、响应了反董联合军了。

这或许也是职业军人董卓的短板,在政治上的目光短浅,行政用人多听计于别人,而自己没有主意。

职业军人董卓的劣势是,烧杀抢掠,不懂政治,任何事以武勇胁迫。

优势是——能打仗。

反董联合军由袁绍牵头,直扑洛阳而来。

进攻最积极的有三人——王匡、曹操、。

三人都被董卓打趴下了。

败的最惨的就是曹操,刚刚建立起来的个人武装几乎,自己逃跑得也极其狼狈,最后不得已,要和一起南下丹杨募兵,途中士兵反叛,曹操险些丢了性命。

败得最光荣的是孙坚。

孙坚毕竟是老兵油子,虽然初战不利,但是迅速收拾残兵再战。

连败、董卓,迫使董卓最后迁都。

董卓迁都之后和他如何败亡的故事,跟演义中大致相同,在这里就不表了。

董卓势力影响之大,可能仅次于何进,他也是一个站在历史机遇面前的人,却没有把握住这个历史机遇,反而将他推向了不利于自己的另一个极端。

如果职业军人董卓能够约束自己的部队不为非作歹,职业军人董卓能够有超常的政治手段和眼光,职业军人董卓能够笼络像袁绍、曹操这样的人才,或许就没有后来那么悲惨的下场,但是历史没有假设。

历来,对于董卓的评价基本是一边倒的态势,永远是大逆不道的奸臣嘴脸。

然而透过现象看本质,无非是成者为王败者为寇罢了。

董卓的继承人,如李傕、郭汜等,在历史的洪流中都败亡了,而最后成功的都是他的敌人,他的历史地位也就可想而知了。

三、袁术 在讨董联盟初形成时,所有联盟成员中,官职最大的就是他——后将军袁术。

袁术是个典型的公子哥儿,最喜欢的就是,他的家世既是他走上历史舞台的起点,也是他败亡的原因。

袁术有点憨福,孙坚北上反董时,看不惯南阳太守,一怒之下宰了他,袁术正好霸占了户口百万的南阳郡,俨然成为了董卓之后的第二诸侯了,但富N代的袁术是个败家子儿,一上台就弄得怨声载道。

袁术势力的重要性,在于二袁相争,即和袁绍相争。

原因有几个: 一,袁术表孙坚为豫州刺史,而袁绍又表周昕来抢豫州,令袁术非常恼火。

二,袁绍想立刘虞为帝,另立中央,袁术想自立为帝。

三,袁绍袁术本来是同父异母,袁术是嫡出,袁绍是庶出,而袁绍的运气好,袁术的伯父没有子嗣,因此过继袁绍过去,这样一来,袁绍成了袁家的领头羊。

以上三点,在袁术心里最重要的莫过于——袁绍是小妈生的,小妈生的,小妈生的,小妈生的…… 由于兄弟俩长期的矛盾,展开了二袁相斗,这也是反董之后的一个天下大势。

袁术联合,,孙坚,袁绍联合曹操,,两个大的联盟开始了拉锯战。

主要的有四个战场,pk的双方分别是: 南方战场——孙坚对刘表 北方战场——公孙瓒对袁绍 东方战场——曹操对陶谦 中原战场——曹操对袁术 本来最理想的是南方战场,但是孙坚后来中伏兵败亡,这个今后讲到刘表再详细讲。

总之,四个战场,全部以袁术为首的联盟惨败的结局告终,所以说战场上打不赢,再好的战略都是白搭。

而袁术亲自参与的中原战场是被打得最惨,只有一次逆袭(还是记载在曹真传里面),以致于后来只要曹操来打袁术,袁术都是撂挑子给下属,自己跑路,他是真真正正地被曹操打怕了。

由于中原战场上没打赢,袁术只能被赶到了扬州的治所——寿春。

袁术在占领寿春之后,做了几件有影响力的事——伐,或联合或攻打吕布,遣攻江东。

袁术一共两讨刘备,第一次是在陶谦让徐州后,近在寿春的袁术非常不爽,按他自己的话说就是“刘备是哪根葱?”于是派兵讨伐,双方互有胜负,相持不下,而结果是以吕布偷袭徐州,刘备回援而告终。

第二次是刘备在小沛,吕布在下邳,袁术讨伐刘备,吕布认为当时和刘备是唇齿相依的关系,因此伸以援手,也就是著名的辕门射戟事件。

袁术和吕布可以说是一对。

吕布刚刚被赶出长安之后就准备投靠袁术,说不定也准备叫袁术一声干爹的。

可是袁术嫌弃吕布反复无常,就没有接纳他。

等到吕布占据徐州,袁术占据寿春的时候,双方时而联合,时而攻伐,这其中不得不说陈珪、陈登父子在其中起了大的作用,他俩没有让袁吕二人形成坚定有效的同盟,才给了曹操机会各个击破,否则徐扬互成犄角,曹操未必能那么顺利拿下两人。

最有影响力的是归还孙坚原来的部曲给孙策,并且派遣他袭取江东,自此才有了后来鼎足而立的江东。

这或许算是袁术的无心插柳柳成荫吧。

二袁相争,是反董后期以及后董卓时代的基本政治军事格局。

而四个战场的胜负,成就了河北最大势力的袁绍,中原崛起的曹操,坐稳荆州的刘表,续写着新的乱世传奇。

纵观袁术的一生,可以说是他的官N代的背景害了他,他有个最大的特点,走到哪儿,就能够有能力让哪儿变得民不聊生。

而且为人太过肆意散漫,凡事由着自己的性子为所欲为,他称帝就是这种为所欲为酿成的后汉时代第一笑柄。

袁术不是一个成熟的政治家,只是拿着自己得天独厚的政治资本玩票,最后把自己玩进去了。

袁术一生最讨厌袁绍,双方势力大打出手,形成了群雄逐鹿的最初格局,而袁术兵败之际,想的还是去投靠自己的这个哥哥。

另一方面,袁术对刘备领徐州极为忿恨,两度攻伐,不除之不足以平心头之恨,而最后失败北投袁绍之际,又被刘备所阻,忧愤而死。

这一切的一切,是咎由自取还是造化弄人呢?只能用现在的一句流行语作结——不作死就不会死! 以前看三国,看成败,有些归于奇谋妙计,有些归于英杰猛将,有的归于等等等等,如今看多了,再看看自己经历的,会发现,任何一个人的成败,与他从哪里来,他要到哪里去,他在这其中经历过什么息息相关,最后是你的经历所形成的人性,大部分决定了你最后的成败,而另外一部分是其他不由你所控制的局势和机遇。

比如何进,正是他起于微末,能够爬上金字塔尖完全是凭借着妹妹的晋升,而妹妹的上位又多与那些太监有着千丝万缕的瓜葛,所以当他与太监集团之间出现不可调和之矛盾时,既会受到他妹妹的劝阻,自己也会举棋不定,最后是当断不断,必受其乱。

又比如董卓,由于职业军人的身份,既赋予了他优秀强悍的军队,足以观成败、定乾坤,同时又限制了他的政治眼光和素养,做事独断专行,放纵手下烧死抢掠,且不能和士大夫达成和解、共治天下,有后来之败实在不足为奇。

再比如袁术,公子哥的成长经历,让他觉得一切他想要的都是理所应当,他也只关心他想要的。

作为一镇之太守,不想着励精图治,只想着刮收民脂民膏。

最后死的时候居然还在想着有蜂蜜喝就好了。

他只想着自己要什么,却从没有为自己想要的东西付出应有的努力和奋斗。

同样的,下面要介绍的这一位,以前对他的认识可能太浅薄了,今天重温史书,我发现了解锁他的人性密码,当然,可能是我智迟,诸位可能早就明白了。

他是谁呢? 四、公孙瓒 公孙瓒。

在三国演义里,他是刘备的蒙人,而后又败给了不讨喜的袁绍,再加上其帅气的白马义从,着实为他博得了不少的粉丝。

他是,但是他又不像董卓一样,从一开始是纯粹的军人。

他从师过卢植,更有一个好记性,在政府上班的时候,一口气能够把所有部门的事儿全部报告了,没有一丝的错误和遗漏。

这样的求学履历和聪慧,既是他的优势,日后也成为了他性格的致命缺陷,为何?请看下文。

先来聊聊别的。

公孙瓒势力之所以在列,其影响在于,他与袁绍的争执,直接地决定了河北四州的归属权,也间接地决定了谁会代表河北战队与中原霸主进行角逐。

既然是他与袁绍的争斗,那我们现在不妨来谈谈刘虞吧。

当时,有两个人张纯、丘力居在幽州作乱,劫掠蓟中,公孙瓒对他们的政策是打,狠狠地打,虽然有过大胜,但也有过惨败,双方是互有胜负,几年间相持不下。

朝廷一看,你公孙瓒也不怎么样,打了这么多年也是,就派了曾经的幽州刺史,在外族中极有威望的刘虞重回幽州主事,力求不战而屈人之兵。

刘虞的到任马上引起了公孙瓒的不爽,为什么呢?因为两人的策略不一样。

公孙瓒是鹰派,主张打,打到对方趴下为止。

刘虞是鸽派,主张怀柔,派使者对敌人晓以利害,恩威并重,问题自然迎刃而解。

更关键的是,鸽派的刘虞把问题真的就迎刃而解了。

丘力居听说刘虞来了,开心的不得了,直接遣散部队各回各家各找各妈了,而张纯则逃入鲜卑,而后被杀,人头被送往了刘虞处。

与敌人斗争了几年的公孙瓒,看到刘虞刚一到任就把问题解决了,心中极度不爽。

不爽就要报复,他杀了胡人的使者,想挑拨刘虞和胡人的关系,引起争斗,结果胡人不为所动。

他俩的第二次矛盾,来自于前文所讲的袁术联合公孙瓒的事情。

刘虞有个悲催的儿子,从京城回幽州的时候,被袁术扣下做了人质,说他老爸送几千号人来就放他回家。

公孙瓒听到后,就劝刘虞不要答应,并说袁术这人没安什么好心眼。

但毕竟是刘虞的亲生骨肉,谁心疼谁知道,刘虞出于爱子心切,就答应了。

公孙瓒觉得,刘虞这是出卖自己啊,这事儿要传到袁术那里,他还不得恨死自己。

于是让堂弟公孙越也带了一千骑兵同去,一来是结交袁术,二来叫公孙越暗中褫夺刘和的兵权。

从以上的两则小故事,我们能看出什么呢? 后来三国里有个人叫,关于法正的评价有四个字大家一定都不陌生——眦睚必报。

这四个字现在用在公孙瓒身上毫不为过,而实际上这就是公孙瓒性格中最大的缺陷,或者还不仅仅是眦睚必报而已。

下面还会讲到。

现在先说说公孙越吧,他死了,没错,死了。

是被袁绍派去的周昂杀死的。

由此,终于开始了关于公孙瓒最重要的主题——与袁绍的矛盾,如前文所说,这也决定了河北的归属权。

公孙越的事可能是个导火索,而最根本的原因在于,袁绍利用公孙瓒夺取了韩馥的冀州。

袁绍引诱公孙瓒攻打冀州牧韩馥,又派说客去游说韩馥,让他把冀州交给袁绍,这样既能抵挡公孙瓒,袁绍还会善待他,懦弱的韩馥就听从了建议,交出了冀州,如此,袁绍才有了问鼎霸主的资本,而公孙瓒不仅没有得到如羊羔一般的冀州,还被当做棋子耍了一把,自然是记恨在心,而眦睚必报的公孙瓒,对付袁绍只是早晚的事。

这早晚的一天终于来了,公孙瓒借口公孙越之死,勒兵攻击袁绍,这也就是著名的界桥之战。

关于这场战役,讲得太多太多了,我只讲一点,公孙瓒界桥之败在于过于骄傲,以为麴义兵少、轻敌所致。

他的这个骄傲就是另一个性格弱点,一会儿再来讲。

界桥之败,并不是公孙瓒的末路,之后他与袁绍又有过很多交锋,且互有胜负,双方都没能谁吃掉谁,最后还在皇帝的使者的调解下进行了和解。

而真正让他最后惨败的,还得回归到了前面那个人物——刘虞。

刘虞由于公孙瓒多次跟他的争锋相对,而决定讨伐公孙瓒,但刘虞毕竟是文吏,再加上手下人的泄密,讨伐公孙瓒不成,反被公孙瓒打了,最后被俘而死。

杀了刘虞的公孙瓒不仅没有志得意满,反而引来了一身骚,因为刘虞在异族中的威望实在太高了。

刘虞的属下和异族纠集在一起,联合了袁绍,一共十万大军攻打公孙瓒,把他打得大败,斩首两万余,至此公孙瓒一蹶不振,躲到易京里面等待他人生中最后的败亡。

公孙瓒的死就不多说了。

关键说一下他这个人的性格特点,除了上面所说的眦睚必报以外,他还有个更重要的特点,就是嫉贤妒能加上骄傲自大。

他所在的地方,凡是比他名声大的,他都会想办法找理由把别人除掉,而他自己所宠幸的人都是些庸庸碌碌之辈。

什么意思呢?公孙瓒喜欢做孩子王,受到别人的拥戴和崇拜,一旦有别的人比他有本事了,他要想方设法地置他于死地,而后自己再在一堆平庸人的欢呼中继续做他的孩子王,慢慢地就培养了他那种骄傲自大的性格。

这就不难解释他对刘虞的憎恨,因为刘虞比他强,用怀柔政策就完成了他用武力几年都完成不了的事业。

这也不难解释为什么在界桥一战中,明明在兵力占优的情况下,却惨败于麴义之手,完全是他性格中的自大所造成的。

正如我前文所说,一个人的成败,是可以从他的生命轨迹和性格中解锁的。

说完了公孙瓒,就不得不引出河北霸州袁绍了。

五、袁绍 大家对袁绍再熟悉不过了,这里只讲袁绍势力的影响和他本人的个性特点吧。

袁绍势力无疑是前三国最重要的势力之一,主要有以下几点: 一,出了个馊主意,引来了豺狼董卓,导致了何进死后更混乱的局面。

二,为自己的馊主意买单,挑头反董联盟,真正开启了群雄并起的时代。

三,和老弟袁术相互倾轧,远交近攻,关东联军陷于乱战。

在这期间,袁绍既得到了曹操的帮助,使自己能够专心河北事务,不必理会,同时也让曹操借此机会发展壮大,最后尾大不掉。

四,收拾了公孙瓒和河北的一切反动势力,成为了坐拥幽、并、冀、青四州的大霸主,为当时天下第一大势力,大有气吞山河之势。

五,官渡大败,不久一命呜呼,留下两个不争气的儿子,让曹操最终统一北方,成为超强势力。

可以看出来,袁绍以及他的势力,深刻地影响了前三国时期几乎所有重要的事件。

他在当时也是最被大家看好的势力。

那袁绍最终的失败又是因为什么呢?原因是多方面的,从战略到战术,从用人到调兵遣将等等等等原因,现在只讲讲袁绍的个人原因,毕竟在古代中国,一个势力的兴亡很大程度上也依赖于最高决策者的品质。

关于袁绍的个人品质,我不想就大家熟知的做人多猜忌,不能接受正确意见,好谋无断等等方面去说,这些已经被说得很多了。

只说说袁绍、袁术、、袁谭,这两对兄弟的一个共同问题——重私而轻公。

讲袁术的时候说的很清楚了,他基本就是为所欲为,任由自己的私欲膨胀,不顾自己的作为对地方、人民有没有好处。

袁绍的重私表现在他是个绝世好老爸,有了四个州之后,想的是要让四个儿子各坐镇一州,直接说,这就注定了是取祸灭亡之道。

而后,因为袁绍小儿子的病而贻误战机,把气得牙痒痒。

这就是袁绍的个性,重私情而废公务,任用不选贤,而选亲。

作战不顺时,而由己。

这样的性格再扩大一点,就是亲近自己喜欢的,厌恶自己所不喜的,所以他的决断是听从于自己的喜好,而不是从一个政治家的眼光去判断的。

有哪些事情呢? 比如说另立中央和迎取献帝。

因为袁绍跟董卓在废立意见上面的不和,且对献帝是董卓立的,而不是自己中意的这件事耿耿于怀,所以早早的就提出来另立中央,拥护刘虞做皇帝,只是刘虞始终没有同意,才最后作罢。

后来,献帝蒙难,袁曹两边的谋士都提出来挟天子以令诸侯的设想,袁绍却不同意,最后曹操迎奉了献帝,他又后悔。

其中的原因不在于袁绍的决断迟缓,而在于上面说的原因,他个人不喜欢献帝,献帝是董卓属意的,而不是他属意的。

试想想,如果换成是少帝蒙难,可能袁绍早就抢了先机去把皇帝接到河北了。

这一次政治事件影响极其深远,曹操因此处处占得先机,这个以后还要单独再讲一次。

但这就是血脉里流淌的风格,因私废公,这种风格也直接被袁绍的两个儿子很好的继承了。

后汉最被大家看好的袁氏一族,从此退出了问鼎天下的历史舞台。

六、吕布 讲完了袁绍,自然应该说到他命中的宿敌曹操。

说曹操之前,又不得不说他起兵以来面临的最重大的一次危机,和危机制造者——吕布和其势力。

吕布作为一个(流浪)势力的主公,其实是比较靠后的事情了。

既然此处着重讲有影响的势力,只能委屈委屈他,把他的前半生和其影响简单介绍一下了。

吕布前期的主要突出事件和影响有: 一,叛变丁原,投靠董卓。

董卓合并了丁原的并州军团,迅速扩充了实力。

当然,这次扩充也为之后的并州、凉州之争和董卓之死埋下了伏笔。

二,和胡轸出征孙坚。

本来被徐荣打趴下的孙坚迅速从胡轸和吕布身上找到了自信,,斩杀华雄,一路杀向洛阳。

三,受鼓动杀死董卓。

结束了魔王董卓的统治,董卓势力迅速瓦解成凉州军团和并州军团两块,凉州军团之后又再度内讧,从此,董卓残余势力对关东再无实质性威胁,关东诸侯终于可以更愉快地互相攻伐了。

可是杀掉董卓之后的吕布,马上被李、郭反攻,丢掉长安,从此开始了他作为一个主公的流浪生涯。

吕布的第一站找到了袁术,可能也想认袁术做干爹的,但是袁术讨厌他是个反复小人,拒而不受。

吕布心想,你袁术不接受我是吧,行,我去找你的死对头——袁绍,你等着吃后悔药吧。

袁绍就比袁术聪明得多,喜不喜欢吕布是一回事,至少先榨取一下他的剩余价值嘛。

袁绍于是和吕布一起讨伐,成功将其打败。

吕布觉得自己帮了袁绍的大忙,找袁绍要兵,袁绍也明白打走了豺狼迎来了老虎的道理,一心想除掉吕布。

吕布也察觉到了,只好,跑去投奔河内太守张杨去了。

张杨虽然有意保护吕布,但是他手底下的人却怂恿张杀了他,送人头到长安给李、郭,银子封赏自然是大大的,因此,吕布也十分不安。

就在吕布四处不受众人待见的时候,他人生中最重要的转机来了,吕布势力也因此正式走上历史舞台,一展身手。

转机在于,曹操为报父仇再征徐州,而大本营兖州空虚,鼓动张邈等一起反叛曹操、迎奉吕布,一时间兖州皆反,仅余鄄城、东阿、范三城而已。

这可以说是曹操起兵以来最重大的危机,也是吕布作为势力最重大的影响,直接决定了中原地区霸主的归属权。

曹操马上从徐州回军,和吕布争夺兖州。

但一开始,曹操军是惨败,青州兵被吕布的并州铁骑冲得七荤八素,曹操也中了反间之计,轻入濮阳,而后被反杀,几乎命悬一线,最后是大败而归。

败到什么程度呢?败到曹操准备接受袁绍的兼并计划,带着自己的残兵败将去邺,最后被拦了下来。

后来曹操一步步地扭转战局,与吕布进入了相持阶段。

此时发生了让徐州事件。

头脑发热的曹操觉得应该先去打徐州,再回来跟吕布争夺兖州,这时是出面阻拦,将兖州比作高祖之关中,光武之河内,也就是说是曹操之根基,根基不稳还想着打别人,这不是头脑发热是什么?曹操这才被荀彧劝阻下来。

而后对战吕布三战三捷,尤其是最后一战用伏兵掩杀吕布,打得吕布大败,只能投奔徐州的刘备。

至此,吕布在兖州完败,曹操渡过了起兵以来最严重的危机。

吕布到了徐州后是不是就此失去了影响力呢?也不见得。

他至少有两种选择。

其一,在豪夺刘备徐州之前,和刘备精诚合作,重新经营徐州,从东面足以严重威胁曹操的兖州。

其二,在豪夺徐州之后,和袁术形成坚定的联盟,形成北至泰山,南至江淮的徐州、扬州联盟,这样互成犄角,曹操的进攻则顾此失彼。

但是,吕布终究是吕布,对于他的评价,没有比陈寿所说的更准确了——轻狡反覆,唯利是视。

蝇头小利往往蒙蔽了他的眼睛,毫无大局观。

趁着刘备出城和袁术相持之时,吕布偷袭徐州,断送了他和刘备联手的机会。

而后,被陈珪、陈登父子多次玩弄于鼓掌之中,和袁术的关系几度反复,未能形成坚实的联盟,等到想联盟的时候,已经为时过晚了。

吕布也不得不迎来人生的最后时刻。

曹操对吕布展开了进攻,开始时连战连捷,一直到下邳城下,但是久攻下邳却打不下来。

此时的曹操又意志不坚定,准备退兵,荀攸、站出来阻扰,分析此时正是吕布军士气最为低落的时候,此时不取,更待何时?于是决河灌城,生擒吕布。

纵观吕布从流浪军起,一直到后面的灭亡,他无疑是个优秀的将领,率兵所向无前,大败张燕,也差点致曹操于死地。

但是他也就止步于一个将领罢了,远远不是一个合格的主公。

一是不能尽用忠良,比如说高顺,一个人收拾了刘关张加夏侯惇,但是吕布却要褫夺他的兵权给魏续。

二是不能察纳雅言,比如不能用陈宫的犄角之计。

三是不能团结下属,总是和属下的老婆保持不正当关系,平常属下不敢声张,关键时候。

四是唯利是图,得一小利而失其全局,缺少一个君主应有的眼光和气度。

五是辨人不明,被父子卖了还在给别人数钱。

如此种种,都说明他只适合做个打仗的将领罢了,甚至能否统帅一方都要存疑。

为什么前面讲了那么多曹操的决策以及谋士的阻拦呢? 想让大家明白的是,曹操确实是三国时期第一万能英雄,但是英雄都需要成长的时间和空间,没有哪一个英雄是从出生到死去都是光荣正确伟大的。

曹操很多时候都表现出来意志不坚定,比如准备投靠袁绍,比如官渡前线准备撤军等等。

有时候战略意识薄弱,比如准备先打徐州,再打吕布。

然而曹操却是一个好的领导,能够察纳雅言(至少在前期是如此),在众多意见中选取那个正确的,并且坚持执行下去。

任何一个人的成长都是在失败,尝试,再失败,再尝试中反复积累经验、寻找规律、锻炼心智,最后一步步走向成功,趋近于完美的。

曹操如此,正在读这段文字的你也如此。

下面要出场的是曹操,没错,是曹操。

七、曹操 有人可能要说,曹操不应该是终极大boss吗?现在这么早出来,累觉不爱了。

其实只是根据历史发展的时间轴来看,曹操是时候登场了。

曹操在年轻的时候,大概跟袁绍、袁术那样的富N代区别不大,天天不过就是,坑蒙拐骗,后来也跟他们一样,自然地走上了仕途。

曹操早期的人生就不多说了,现在说的是势力! 曹操作为单独势力存在,也是拜董卓所赐。

曹操觉得董卓成不了大事,因此一路奔回老家,起兵反董,由此形成了关东联军。

起兵时的曹操大概是所有诸侯里面品级最低的,兵马也不多,就五千。

虽说曹操以前也上过战场,打黄巾军刷过经验,但那是跟着一堆大神(比如皇甫嵩)后面捡人头,现在真的自己打肿脸充大神,带着一帮小弟出去打怪兽,才晓得大神也不是那么好当的。

这不,曹操看袁绍一干人等天天只晓得玩乐,但就是不敢进兵打董卓。

曹操把他们一通批之后,决定单干,带着自己的部队去找董卓挑衅了。

很可惜,现在的曹操远远没有攒够经验,稍微强一点的小老板就把曹操虐得体无完肤。

和徐荣一战,曹操自己中了流矢,部队损失极为惨重。

曹操被迫和夏侯惇一起下扬州募兵。

回途中,新招的士兵叛变,曹操险些被杀,最后好不容易才带回来千把人。

虽然第一次充大神被打趴下了,但是曹操是个运气不错的人,他每当无处容身的时候,总有人创造机会、给他腾地儿。

第一次是一票山贼打东郡,东郡太守挡不住,曹操一看打怪升级的机会到了,热血沸腾,率军打败了山贼,当上了东郡太守。

东郡太守屁股还没做热,就双喜临门了,兖州刺史刘岱在讨黄巾的过程中战死了。

曹操又开心地领着小弟上去捡人头,当上了兖州牧。

前文说过,后董卓时代的三国乱世,开始是沿着袁氏兄弟远交近攻这条主线展开的。

曹操作为袁绍的盟友,在二袁对抗的四条战线上,积极参与了两条,对战袁术和陶谦。

两场都以完胜告终,而曹操整个势力也在这种大形势下茁壮成长。

就在一片欣欣向荣的气氛下,曹操迎来了人生的又一次严峻考验——陈宫、张邈伙同吕布一起豪夺兖州,曹操的大本营仅存三城而已。

曹操与吕布的较量,有正面战场,比如吕布骑兵正面冲垮曹操的青州兵;有诡计,比如吕布用反间计在濮阳几乎让曹操丧生;有奇谋,比如曹操伏兵于河堤之内,奇袭吕布。

打仗,既是打硬实力,比如正面战斗能力,也是打软实力,比如奇谋诡计,但透过现象看本质,打仗,到底打的是什么?——兵马钱粮。

尤其是粮食。

曹操在中了反间计后,和吕布陷入了相持阶段,熬到双方都没粮了,各自休兵。

前文说到,曹操最困难的时候,准备举家投靠袁绍,其中尤其困难的一点是,蝗灾盛行,人民相食,军粮见底。

后来被程昱制止才没有成行。

后来曹操大败吕布,除了上面所说的正面战场诛杀吕布两员大将,以及伏兵奇谋以外,另外非常重要的一点就是粮食。

一方面,吕布由于缺粮,抢掠乘氏,却被当地的土豪李进打败。

另一方面,曹操用荀彧的建议,趁着诛杀两员大将的威风,分兵打陈宫作为幌子,令他不能分心,而趁机大肆收割熟了的麦子。

如此一来,此消彼长。

也是曹操最后能够驱逐吕布,收复失地的重要原因。

如果说,和董卓打,曹操认识到了拳头强才是硬实力的话,那么,和吕布的这通打,曹操认识到了有粮食才是硬实力中的硬实力,因为它是拳头强的最基本保障。

因此,曹操在下属的建议下,兴起了一种制度,一种影响曹魏,影响三国,乃至于影响后代上千年的制度——屯田制。

屯田制的提出始于西汉,最初仅仅是让戍边的战士在没有战争的状态下耕作,亦兵亦农,能够自力更生,不需要粮食的长途运输作为军需补给。

而到了曹操时代,屯田的含义丰富了起来,它不仅仅再是为了解决戍边战士的生计问题,更是为了用这种形式从根本上解决战争时期的粮食问题。

简单来说,就是国家统一调度人力、物资,将战乱所产生的大量流民聚合在一起,编制成屯,然后分配农作工具,进行农业耕种,收成的粮食按比例向国家缴纳一部分,剩下的才是自己的。

而这些在屯的农民不得私自离开所在耕种地,否则将会受到惩罚。

屯田制利用国家机器,将荒芜的土地国有化,再重新分配,并且强有力的监督执行农耕、缴纳,为曹操集团提供了粮食保障,也是曹操后来纵横天下的基石。

前文说过,董卓、袁氏兄弟都在皇权问题上昏招频出,曹操却是始终保持着头脑清醒,清醒的是一件事——政治正确。

其实,曹操和袁绍都一样,都是因为董卓行废立之事,而起兵反董,但是曹操就比袁绍现实得多,他不会因为现在的皇帝是董卓扶上台的,就任性地要另立中央,他保持的是一个原则,不管上台的是谁,只要他是皇帝,那就是我的领导,我就要给他点头、哈腰、上烟。

所以,曹操一听说献帝从长安东奔出来,就决定奉迎,这个也被毛玠上升到“奉天子以令不臣”的理论高度。

这是曹操在政治上走得最好的一步棋,也是袁绍在政治上走得最臭的一步棋。

从此,曹操的所有攻伐都是打着皇帝的名义,对抗曹操军就变成了对抗中央,这一顶政治大帽子扣下来就能压死人,在赤壁之战时,张昭一派的一个主要论点就是曹操代表的是中央,地方对抗中央不合规矩。

政治正确的另一个好处就是,它还可以招揽不少对汉室复兴还存有一丝希望的仁人志士,比如说荀彧这样的。

在拥有了军事上的精兵优势,政治上的中央优势,制度上的屯田优势之后,曹操势力终于像八爪鱼似的开始疯狂扩张。

简单来说,就是擒吕布,收,破袁术,驱刘备,这些故事大家都太熟悉了,就不多赘述了。

总之,曹操不仅在中原这块站住了,居然还站稳了,既归功于当时混乱的时局,比如徐州的几次易手和袁术、吕布之间的龌龊,更归功于他自己的卓越领导和整个集团的优秀才能。

曹操作为一个领导,最大的优点是知人、克己。

他知道把什么样的人安排到什么样的岗位上最合适,比如和郭嘉之间的故事,这就是知人。

前文提到了曹操在很多时候也是昏招频出,且耐力不够,打不动了就想着撤军,而每每此时都有人站出来阻止他,并鼓励他继续战斗,更提出好的点子来打破僵局,比如说荀攸、郭嘉在对战吕布时,劝曹操不能撤军,应该一鼓作气消灭吕布,并且最后献上决堤灌城之计,为曹操赢得了最后的胜利。

此即为克己,作为一个领导,当自己的决策和下属的建议相左的时候,能够积极地看待下属的建议,并且做出理性的评估,之后或是适当的让步,或是直接采纳,既需要领导者的头脑,更需要领导者的胸怀,在这方面,袁绍和吕布完全跟曹操不在一个等量级上的。

唯一能够跟曹操一比的是这篇文章最后要说到的...

声明:本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理