长城的基本结构是怎样的?长城的内部结构

今天我们就当一个游览者,云游看看长城的基本结构是怎样的?长城的内部结构以及长城的宽度。

本文目录 1、 2、 3、 1长城的基本结构是怎样的? 长城的基本结构是由城

【千问解读】

巍巍长城,雄伟壮观,吸引了无数国内外人们的喜爱于前来观赏,是我国古代人们最伟大的奇迹工程之一,真是充满了无穷的智慧。

今天我们就当一个游览者,云游看看长城的基本结构是怎样的?长城的内部结构以及长城的宽度。

本文目录

1、

2、

3、

1长城的基本结构是怎样的?

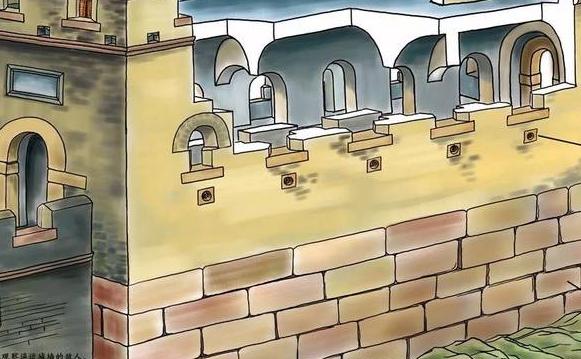

长城的基本结构是由城墙、敌楼、关城、墩堡、营城、卫所、镇城烽火台等多种防御工事组成的。

城墙建于高山峻岭或平原险阻之处,根据地形及防御功能的需要修建,平均高度为7.8米,是联系雄关、隘口、敌台等的纽带。

长城沿线的关城数量较多,是长城防线最为集中的防御据点。

关城的位置均在利于防守的地形之处。

烽火台是利用烽火、烟气以传递军情的建筑。

烽火台布置在高山险处的地方,并且临近的三个烽火台必须在彼此的视野范围内。

2长城的内部结构

长城并不只是一道单独的城墙,而是由城墙、敌楼、关城、墩堡、营城、卫所、镇城烽火台等多种防御工事所组成的一个完整的防御工程体系。

这一防御工程体系,由各级军事指挥系统层层指挥、节节控制。

墙身是城墙的主要部分,平均高度为7.8米,有些地段高达14米。

长城体系中设置有大量烽燧作为情报传递系统,是最古老但行之有效的消息传递方式。

城堡按等级分为卫城、守御或千户所城和堡城,按防御体系和兵制要求配置在长城内侧,间有设于墙外者。

关城是万里长城防线上最为集中的防御据点。

关城设置的位置至关重要,均是选择在有利防守的地形之处,以达到以极少的兵力抵御强大的入侵者的效果。

3长城的宽度

长城的城墙的墙基宽度为约为6.5米,顶部宽度约为4.5米。

长城,又称万里长城,是一道以城墙为主体、连绵不断6700公里的长垣,是中国古代的军事防御工事,用以限制敌骑的行动,如今也是我国的重点保护文物。

长城的历史可追溯到西周时期,著名典故“烽火戏诸侯”就源于长城,春秋战国时期长城进入第一个修筑高潮。

秦始皇统一六国后,把战国长城修缮和连接起来,开始有万里长城之名,“孟姜女哭长城”的故事被认为发生在这一时期。

最后一个大型修筑长城的时代是明朝,在今天我们所看到的长城多是明朝时期所修筑后的长城。

古时候贴身伺候帝王的基本都是太监 那么皇宫里边的宫女又去哪里

贴身伺候皇帝的几乎全是太监,年轻貌美的宫女去哪里了? 古代皇帝为了保持皇族血脉兴旺,常常会在全国各地搜罗绝色美女,豢养佳丽三千在后宫,然后抽空轮番播种。

那些为了能怀上龙种,相互之间常常,斗心机比手段,把整个皇宫搞得,好不热闹。

虽然说皇宫中很热闹,更不缺绝色美女,但我们会发现一个有趣现象,那就是贴身伺候皇帝的几乎全是太监,那些年轻貌美的宫女去哪里了? 女性细心、体贴、温柔,本该是伺候皇帝的好手。

但那些的宫女根本享受不到亲近皇帝的机会,原因总结起来主要有这么几个。

第一个原因,是因为宫女身份太低,没有资格伺候皇帝。

在等级制度非常森严的封建社会,地位悬殊的两人甚至连见面的机会都没有,还怎么谈由宫女直接伺候皇帝呢? 在封建社会,只有那些缺衣少食,生活无以为继的穷苦人家,在走投无路下,才会狠下心把女儿卖给皇宫做宫女,或者卖进窑子。

宫女就是在皇宫中给皇族成员做牛做马的年轻女子,有另一个称谓叫做“女奴”,可见,宫女的地位十分低下,工作内容庞杂,尽是干些打杂、下苦的脏活累活。

宫女到皇帝之间,身份差距,皇室不可能安排小宫女来直接伺候皇帝,要想让女性伺候皇帝,也是由宫女的头领——女官来完成,普通宫女只有靠边站。

实际上,女官伺候皇帝的机会也很少,贴身伺候皇帝的人,基本都是太监的活,并且还由太监头目把持,小太监还是没有近身皇帝的机会。

第二个原因,宫女年轻貌美,容易成为红颜祸水。

这一点很好理解,皇帝是正常男人,并且还是天天吃各种补品,身体机能完好的男人,若身边由年轻貌美的宫女来伺候,皇帝不可能。

若皇帝跟宫女有了肌肤相亲,甚至还让宫女怀上龙种,对皇帝来说,可能没有什么,他只不过多了一个孩子而已。

但对宫女来说,孩子就是增加成功上位的砝码,就使她抓到了命运转机,极有可能华丽转身变子和新宠。

对其他嫔妃甚至整个皇宫来说,宫女怀上龙种的事就如同引燃了火药桶,会掀起一场腥风血雨的内斗。

因为有许多嫔妃进宫多年,皇帝从来没有光临和播种过,备受冷落,一个小宫女凭什么会这么快得到如此恩惠,即使排资论辈,也轮不到小宫女头上。

因此,一些嫔妃会把人性的阴暗面泼洒到宫女身上,让皇帝后院起火,无心处理朝政。

所以,还是不用宫女侍奉皇帝为好,会省去很多麻烦。

第三个原因,太监伺候皇帝,对皇帝对太监都有不少好处。

太监不像宫女,宫女基本从12岁左右踏进皇宫,在皇宫生活大约10年后,绝大部分宫女会选择离开皇宫,然后嫁人。

而太监丧失了生育功能,即使离开皇宫生活,也无法娶妻生子,到年老时,会孤苦无依。

所以,许多太监会选择在皇宫终老,只要皇帝不赶自己走,太监会一直伺候下去。

有的太监会产生自己的想法,会利用近水楼台的利好,取得皇帝信任后,暗中发展自己势力,甚至产生把皇权取而代之的想法。

对皇帝来说,正好可以利用一些太监的势力来抑制和削弱朝中一些大臣的权力,让他们之间相互牵制,从而保卫皇权的稳固。

如果用宫女伺候皇帝,无论在计谋、心机、手段、作风等方面,都要比太监差得远。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

贵阳市长城职业学校的3+4升学模式招生计划

这一升学模式,结合了高中三年的学习和四年的高等教育,旨在为学生提供更为灵活和多元的升学途径。

这种模式不仅为学生提供了从职业学校到普通高等院校的顺利过渡,还增加了学生的升学选择,确保他们能够在未来的学习和职业生涯中占据有利位置。

作为过来人,我深刻体会到,这一模式的实施为学生打开了通向更高层次教育的大门,为他们的未来打下了坚实的基础。

3+4升学模式的基本结构贵阳市长城职业学校的3+4升学模式是将学生在职业学校接受三年的基础教育后,直接进入合作院校进行四年的高等教育学习。

前3年,学生将在职业学校内进行文化课程、专业课程和实操训练的结合,以确保他们具备扎实的基础知识和实际操作能力。

之后,他们将进入合作高校的相关专业进行深造,完成更为高阶的学习。

这种模式的关键在于,它能够在保证学生实际能力的同时,培养他们更为全面的学术素养。

3+4升学模式的优势首先,3+4升学模式为学生提供了更为清晰的升学路线。

在传统的升学模式下,学生必须通过高考等方式才能进入大学,而这种模式则给学生提前规划了升学路径,避免了高考压力。

其次,学生在前3年的职业学校学习中,不仅能掌握职业技能,还能通过丰富的实践活动提高自己的实际能力,这在就业市场中具有极大的竞争力。

最后,通过与高等院校的合作,学生可以享受到大学的教育资源,完成学术提升,最终获取学士学位。

学科设置与课程安排在前3年的学习过程中,学生会根据自己所选择的专业,接受不同的学科教育和职业技能训练。

贵阳市长城职业学校开设的专业涵盖多个领域,包括但不限于工程技术、信息技术、电子商务、机械制造等。

每个专业不仅有基础的文化课程,还包括大量的实操课程和行业实践,确保学生不仅具备理论知识,还能将其转化为实际操作能力。

而进入合作高校后,学生则会根据专业继续进行更深入的学术学习,最终取得更高层次的学历。

升学后的学术路径与就业前景学生完成3+4升学模式的学习后,既能获得普通本科学历,又具备相对较强的职业竞争力。

升学后,学生可以继续攻读硕士学位或直接进入职场。

值得一提的是,这种模式的学生通常都具有较强的动手能力和项目经验,很多毕业生在各行各业都取得了优异的表现。

从就业前景来看,虽然部分学生选择继续深造,但更多的学生则选择进入社会工作,凭借职业学校阶段积累的技能,他们往往能够在职场中快速适应并取得成功。

如何选择是否参加3+4升学模式如果你现在是高中阶段的学生,或者是准备进入职业学校的家长,考虑是否参与3+4升学模式时,首先需要衡量孩子的兴趣和未来发展方向。

3+4升学模式适合那些既希望提升自己的学历,又希望在实践中打下坚实基础的学生。

如果你的孩子偏向理论知识的学习,并且目标是进入高等院校进一步深造,传统的升学途径可能会更合适。

但如果孩子喜欢实践,擅长操作,并且对未来的职业发展充满期待,3+4升学模式无疑是一个不错的选择。

贵阳市长城职业学校的3+4升学模式无疑为广大学生提供了更加灵活多样的升学途径。

在这个充满竞争的时代,这种既重视学术知识,又注重职业技能的教育模式,无疑为学生未来的职业生涯铺设了更为宽广的道路。

从实际经验来看,3+4升学模式不仅能满足学生对学术深造的需求,还能在实践层面培养他们的综合能力。

未来,随着教育体制的进一步完善,类似的升学模式将会得到越来越多家庭的青睐,也有可能在更多地区推广,帮助更多的学生实现自己的学术梦想与职业目标。