伤如之何?为什么大报恩寺如此有名 看它挖出来的宝物就知道了(为什么大报恩寺如此有名)

</p><p>自古就有“天下财富出东南,而金陵为其会”的说法。

</p><p>南京之所以被称为“千古皇帝州”,不仅仅是因为其古代气息的浓厚,文化遗存甚多,以及有着丰富的文化底蕴,更是由于它境内有着许多非常有价值的文物古迹。

</p><p> 而大报恩寺,便是其中最有代表性的古迹之一。

</p><p> 相传,该寺建于明朝,是明成祖朱棣为了纪念其生母所修建的一座

【千问解读】

南京是一个古代悠久,文化源远流长的城市。

自古就有“天下财富出东南,而金陵为其会”的说法。

南京之所以被称为“千古皇帝州”,不仅仅是因为其古代气息的浓厚,文化遗存甚多,以及有着丰富的文化底蕴,更是由于它境内有着许多非常有价值的文物古迹。

而大报恩寺,便是其中最有代表性的古迹之一。

相传,该寺建于明朝,是明成祖朱棣为了纪念其生母所修建的一座金碧辉煌、气势恢宏的皇家寺庙。

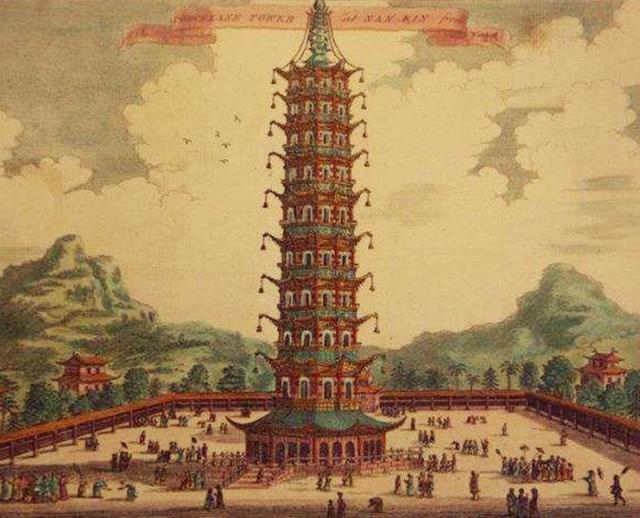

据说,寺内建有一座五彩琉璃宝塔,塔身全部由白色和五彩的琉璃瓦砌成。

且此塔高达九层,共分为八面,远远看去,精美绝伦。

这座塔自建成后,就成为了南京的代表建筑之一,其独特的修筑技艺,更是堪称我国建筑史上的瑰宝。

因此,它不仅在中国家喻户晓,甚至,名扬海外。

大报恩寺中除琉璃塔外,还有许多其他精美绝伦的宫殿建筑群。

正是这些修筑技艺出众的建筑群,以及,寺中各式各样的古代文物,为这座古老的寺庙蒙上了一层层神奇的面纱。

这座始建于明朝的古老的皇家寺庙,历经沧桑见证了无数代王朝的兴衰荣辱。

通过史料的记载,我们很容易就能搞清楚它究竟因何而建。

但是,这座古老的寺庙究竟历经过多少劫难又承受过多少风霜雨雪,同时,其究竟拥有着多少奇珍异宝,又究竟承载着多少古代或者艺术价值,我们便不得而知了。

相传,该寺建成之后,几经劫难。

它首次遭受毁灭性的打击,大概在嘉靖四十五年左右。

一场突如其来的雷火将天王殿,大殿,观音店,画廊等140多间殿化为灰烬。

虽然,当时朝廷花了巨大的人力物力来修缮它,但是,时隔40年后,这座本来恢宏的宫殿又再次遭受了劫难。

据说,这次事故的重要真相是,琉璃塔中心的木头由于年久失修而腐朽以致塔顶倾斜。

寺中僧人洪恩经多方募集,才募得几千两银子将之重修。

明朝灭亡后,这座当初大明王朝的皇家寺庙并没有随之没落。

到了清王朝统治时,清朝政府也曾多次拨款修缮它。

最终一次修复竣工时,还有人专门描绘了琉璃塔的塔图并由专人为其做志。

自此,这座当年名噪一时的伟大建筑的辉煌之路,也大概走向完结了。

都说“覆巢之下,安有完卵”当国家兴旺发达的时候,四处自然是欣欣向荣。

但是,当一个国家渐渐走向没落或衰亡的时候,那么,它昔日的辉煌自然也就逐渐消失了。

随着清王朝的渐渐没落,我国陷入了一个动荡年代。

昔日名噪一时的南京大报恩,也免不了灭亡的结局。

面对入侵的列强手握武器的士兵都无法抵挡,更遑论是一座古老的建筑呢。

看着这样一座流光溢彩的宝塔,他们又焉能不动心呢?于是,他们开始疯狂地剥取塔上的琉璃瓦,并盗走了多尊塔内供奉的佛像。

虽然,在多方的抗议之下,他们做出一点点的经济补偿。

但是,明眼人都知道:这样一笔钱与他们对这座古老的建筑造成的伤害相比,其价值是远远不对等的。

当年家喻户晓的南京大报恩寺,就这样毁于列强之手了。

虽然,这样一座古代气息浓厚的寺庙已经覆灭了,但是,关于谭的传说并未就此终止。

大概在18世纪50年代的时候,南京曾出土了很多五彩琉璃构件。

据相关人员考证,这些琉璃构件与当时修筑五彩琉璃塔时所用的属于同一系列。

这些发掘出的部分,之后,被专家复原成了一道琉璃拱门。

南京毗卢寺有一座雄伟的万佛楼,楼的西面摆放着一个很大的“金铁大磬”,相传,此磬就来自于南京大报恩寺。

自打该塔覆灭于战火之后,此磬就一直流落民间,清朝光绪年间才被发现,从而,供奉于万佛楼。

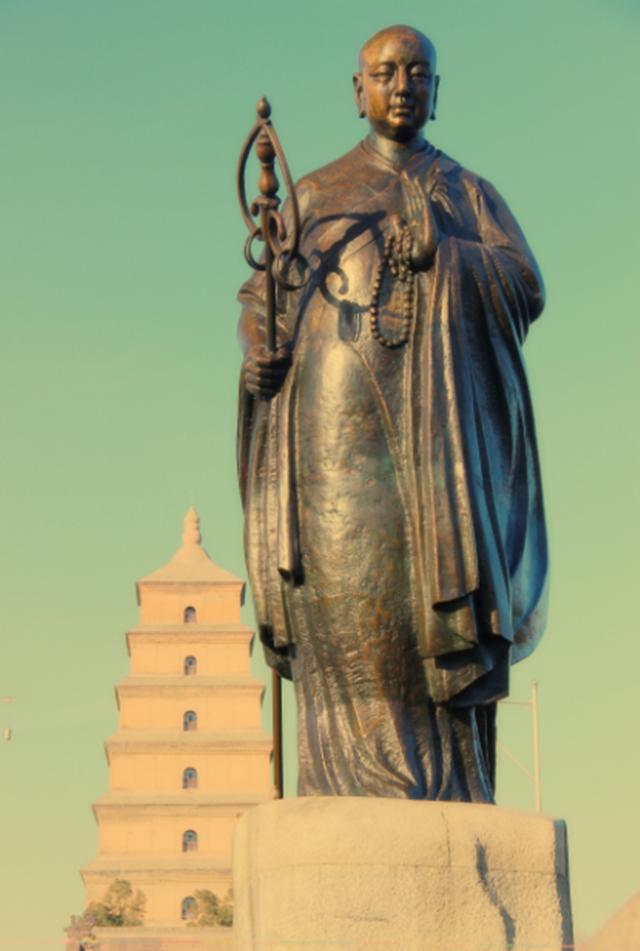

此外,大报恩寺中还供奉着另一件非常有名的物件,那就是玄奘的顶骨。

我们都知道,玄奘去世后后,原来是被葬在了白鹿原。

但是,唐朝末年的时候,由于,一场突如其来的起义,他的墓地被毁了,于是,其顶骨被迁到了位于终南山的一座寺庙中供奉。

后来,南京一位僧人到此寺中修行,偶然发现了这个顶骨和他的金钵及一些衣物。

于是,就不远万里将这些东西带回了大报恩寺,并且,把它们供奉在了寺中。

玄奘顶骨虽然有名,但这本来并不是大报恩寺中最珍贵的藏品。

这里最珍贵的藏品,当属人们在寺庙遗址地宫中发现的“七宝阿育王塔”。

经专家委员会究后发现,这座塔是世界上到现在为止发现的塔身最大、制作工艺最为高超的阿育王塔。

塔顶上有一棵被称为“智慧珠”的宝珠,,宝珠下有精美绝伦的“莲瓣托座”。

塔身上更是布满了各色精美绝伦的花纹,同时。

塔身上还有着数尊姿态各异的佛像。

这座塔无论是从外观,还是制作工艺上来说,都是属于名副本来的世界塔王。

因此,它绝对当得起大报恩寺中最值钱的宝物之名。

这里,我们再说一点:都知道,朱棣的皇位并不是明太祖朱元璋授予的,而是通过造反获得的,因此,朝中的许多顽固派们并不愿意支持这样的一个反贼,这为朱棣登基后实施一些政策带来了很大的阻力。

为了让自己帝王之位,当得更加名副本来,也为了掩盖自己篡位的事实,更为了未来能够更好的进展国家,朱棣便以雷霆之势,打压朝中不愿支持自己的大臣。

但是,随着岁月的流逝,如今的我们再来看朱棣修筑大报恩寺塔的目的,却有人有了一些不同的看法,他们认为:朱棣修筑大报恩寺塔的目的,并不是为了“报恩”,而是为了“忏恶”。

参考资料:

【《明史》、《大报恩寺》】

成吉思汗一统蒙古之战到底是什么样 为什么会如此的简单呢

下一步就是铁木真一统蒙古了,很简单两步走。

第一步吞并克烈部 克烈部是西部蒙古各部中最靠近铁木真的强大部落。

铁木真在走投无路之际,依靠克烈部王罕的帮助,班朱尼河盟誓后,铁木真重整旗鼓,慢慢壮大起来,但是王罕只是把铁木真当作附庸,而不是把他当作伙伴,在札木合的挑拨下,与铁木真的矛盾日益加深。

他恐怕铁木真日后对自己构成威胁,便想把他除掉。

当铁木真为儿子术赤向王罕之孙女求婚时,王罕伪许婚约,请铁木真赴宴,然后乘机除掉他。

但这一密谋却被铁木真得知,他自然不甘束手就擒,整军与王罕战于合兰真,不敌王罕,铁木真不得不退走,继续扩充力量,失散的部众开始聚集起来,并主动谴使王罕处,离间克烈部联盟。

札木合等打算杀掉王罕,取而代之,王罕却先下手为强,起兵讨伐反对他的人,有的投降了铁木真,札木合投奔乃蛮部的太阳罕去了。

后铁木真又派合撒尔假降王罕。

王罕非常高兴,设宴庆祝,不料铁木真乘其思想麻痹,失去警惕时,神兵天降,发动了突然袭击,占领了王罕的金帐。

王罕仓促应战,王罕败逃,率领残兵逃往乃蛮边界,在鄂尔浑河畔被乃蛮人所杀。

其子桑昆辗转逃到被拒,又逃至库车,最后也被杀死。

克烈部的败亡为铁木真统一全蒙古扫清了最大的障碍。

至此,三分天下他已有其二,统一蒙古已经指日可待了。

第二部消灭乃蛮 太阳汗就是乃建立的国家,也就是历史上所说的乃蛮汗国,在蒙古高原西部地区。

王汗的覆灭,使太阳罕震恐。

他急忙纠集被铁木真击溃的札木合残部及泰赤乌、蔑儿乞等部残余势力,共同进攻铁木真。

铁木真亲自率兵打先锋,令其弟合撒儿指挥中军,斡赤斤掌管后援部队。

铁木真手下的四员猛将、者勒蔑、、率部冲击。

铁木真把乃蛮部的队伍一直逼到纳忽昆前的大本营。

太阳汗见蒙古军势,颇感畏惧,于是向札木合询问各队将领的情况,听后太阳汗更加不敢迎战,只有步步后退。

而札木合见铁木真的军队军容整齐,也不战而逃。

结果蒙古先锋部队把乃蛮军逼到了纳忽昆山前,兀鲁兀惕部和忙兀惕部赶来,两翼包抄,其主力一直冲到乃蛮部的大本营。

到了夜里,乃蛮军企图突围,由于天色漆黑,掉下悬崖摔死的人不计其数。

第二天剩余的队伍纷纷投降。

札木合等带领少数人逃走,太阳罕受伤被擒,不久死去。

大将豁里速别死于战场。

太阳汗王妃古儿别速被铁木真纳为妃妾,大臣塔塔统阿在铁木真手下效力。

太阳汗的儿子古出鲁奔往北乃蛮,依其叔叔不亦鲁黑汗。

铁木真攻灭乃蛮南部太阳罕部,乘胜追击太阳罕子屈出律、札木合、蔑儿乞。

王妃剧照 1206年春铁木真军进入乃蛮北部地区。

古出鲁正猎于豁黑兀孙河上,被擒,乃蛮北部亦亡。

无所依的屈出律和不亦鲁黑汗逃入额尔的失河。

至此,铁木真完成了蒙古草原各部的统一。

铁木真召开贵族官长大会,建立了蒙古汗国,被尊称为成吉思汗,后被尊称。

这就是铁木真的成长履历表,他由一个小部落统领的孩子,在父亲被敌人所害,躲避追杀艰辛成长后,借力打力血刃杀父之敌,进而逐步统一蒙古,最后做成吉思汗。

请选中你要保存的内容,粘贴到此文本框 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

西汉时期的朝廷为什么会如此多的黄金 这些黄金是如何来的