刘备墓到底在哪?武侯祠到底是不是刘备墓

【千问解读】

公元223年,刘备病重,托孤于诸葛亮。

后来,刘备死于重庆奉节的白帝城,享年63岁溢号昭烈帝,史家习惯称其为先主. 刘备病逝于奉节,那他的墓冢是否就位于此地呢?还是被安葬在了别处?近年来,对于刘备墓的争论声也是一浪高过一浪,真可谓是。

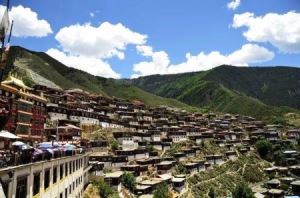

网络配图 西晋著名历史学家、原蜀国旧吏陈寿在《》中写道,公元223年,昭烈帝(即刘备)的遗体被人从奉节运回了成都,葬在了惠陵。

北宋熙宁年间的《太平寰宇记》也曾记载说,惠陵就是蜀汉先主刘备的陵墓.由于陈寿曾经从事过档案管理工作,想必他不是凭空猜测、空穴来风,所以后人很重视他的说法。

但是仔细推敲一下,其中又有不通之理.因此又有人提出刘备葬在奉节,原因如下: 第一,帝王的坟墓自古以来就是盗墓者最大的目标,帝王墓家被盗之事时有发生,可是从历载来看,惠陵从未有被盗的迹象。

为什么刘备之墓会躲过此劫呢?最有可能的原因就是,刘备的遗体根本就没有葬于此地,惠陵只是一个衣冠冢而已。

第二,刘备病逝时正值四月,下葬时间在八月。

而奉节这段时间正是气候炎热之时,尸体一定很难保存。

况且奉节距离成都有千里之遥.按当时的交通条件计算的话,浩浩荡荡的护送大军扶灵前行,至少也要走一个月才能到达成都。

这期间,又是怎样对尸体做防腐工作的呢?根据当时的科学水平,在炎热的夏季,要想做到让尸体一个月不腐烂,几乎是不可能的.因此刘备的遗体很可能是就地埋葬了,也就是埋在了奉节。

网络配图 1985年,奉节县县志办一个叫作陈剑的人曾发表过一篇名为(刘备葬在哪里》的文章,他明确支持刘备墓在奉节的观点。

其原因主要有三条:第一,奉节四月份后天气炎热,要想将尸体运到成都且保持其不腐烂发臭,实属不易;第二,据《三国志》记载,刘备是与甘皇后(刘备的妻子)合葬的,而一些史料记载说甘皇后没有葬在惠陵,而是葬于奉节,可见刘备也是葬在奉节的;第三,近年来,在奉节城里发现了多处人工道口,经初步辨认是墓道,而且这些道还引向了原府署。

经文物探测队用超声波勘测,发现大院地底下埋藏有两个建筑物,一个长18米,另一个长15米,高度都为5米.有专家认为这很可能就是刘备和甘皇后的真正合葬墓。

当然,支持惠陵说的人也毫不示弱,他们又对奉节说提出了反对意见。

三国史专家谭良啸等人坚持认为刘备葬于惠陵,他们对陈剑的说法作出了反驳。

一是惠陵之说有足够的史志记载,刘备虽然死于奉节白帝城,但确实是被运回了成都安葬。

记载此事的陈寿生长在蜀地,曾经是蜀国的史官,刘备去世10年后陈寿就出生了,他记事时想必当年埋葬刘备的人还有活看的,他的老师it周也是蜀汉的史学家,因此怎么可能会记错本朝君主的墓地呢?二是我国在很早之前就掌握了尸体防腐的技术,在炎热的夏季保持尸体几个月不腐烂是完全有可能的:三是在《三国志.先主甘皇后传》中有记载,甘夫人死后葬在了南郡(湖北江陵),刘备于公元222年,才追溢她为皇后,并且将其墓葬迁于成都,刘备死后便与她一起葬在了惠陵。

这时,支持陈剑观点的人又找到了新的证据。

在《族谱与刘备》一文中,一共有16种(刘氏族谱》及初步研究情况,其中10种族谱都记载说,刘备葬在了夔府城内府衙门的后花园中。

在支持惠陵说和支持奉节说这两派“唇枪舌剑“之时,又有一个新的观点引起了学者的注意。

在世纪之交,成都、新津和彭山等地流传了一句民间谚语:要看刘备墓,西出新津三十五.这又是怎么回事呢?原来,据说有人在新津的莲花坝发现一座墓冢,当地人称之为“皇坟山“。

人们说“皇坟山“就是刘备之墓,并且还有许多离奇的故事。

网络配图 这几处不知真伪的刘备墓可真令考古学者伤透了脑筋。

为此,武侯祠博物馆便召集了省内一些考古专家,举行了一个关于刘备墓的研讨会。

此会在细致的研究和讨论后,否定了刘备葬于奉节和新津的说法。

但是,也没有人敢肯定刘备就一定葬在成都的武侯祠。

真正的刘备墓到底在哪里,至今仍然是个谜,也许他是在故意给我们出难题吧,因为他希望死后能永远,不被人打扰。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上垫江实验中学朝阳校区到底如何样,值得去读吗?|2025垫江实验中学高考详情

作为一个具有悠久历史的学校,其在地方教育中有着相当的声誉和影响力。

那么,作为一所初中,是否值得学生前去就读呢?从多个角度来看,这所学校无论是教学设施、师资力量还是学生活动,都有其独特的优势,但也存在一些需要关注的地方。

下面将通过具体的情况分析,帮助家长和学生更好地了解这所学校。

教学质量和师资力量从众多过来人的反馈来看,上垫江实验中学朝阳校区的教学质量总体较为稳定。

学校拥有一支资深且专业的教师团队,不少老师具有较为丰富的教学经验和较强的教学能力,能够在日常教学中关注到每个学生的成长。

尤其是对于一些基础较差的学生,学校提供了足够的辅导资源,确保每个学生都能够跟上课程进度。

当然,部分家长表示,部分老师的授课风格可能相对传统,教学方法和互动性较弱,可能影响学生的学习兴趣。

校园环境与设施校园环境是家长和学生关注的另一个重要因素。

上垫江实验中学朝阳校区的校园相对宽敞,绿化面积较大,学校内有着较为完善的体育设施和活动场地,能够满足学生日常的运动需求。

在一些学生活动方面,学校也有所安排,定期举办文艺和体育比赛等活动。

不过,有家长反映,部分教学楼和宿舍的设施稍显陈旧,需要进一步改善。

升学情况与竞争力对于大多数家长而言,学校的升学情况是最为关注的因素之一。

根据公开信息和过来人的经验,上垫江实验中学朝阳校区的升学率保持在较为稳定的水平,尤其是中考成绩在当地具有一定的竞争力。

许多毕业生进入了较好的高中。

不过,也有部分家长表示,由于学校的竞争较为激烈,部分成绩中等的学生可能会面临较大的压力,需要在课外时间投入更多的精力。

学生活动与素质教育上垫江实验中学朝阳校区不仅注重学术成绩,也十分重视学生的综合素质教育。

学校定期组织各类课外活动,涵盖文艺、科技、体育等多个领域。

通过这些活动,学生可以在繁重的学业压力中得到适当的放松和展示自我的机会,培养团队合作精神和创新能力。

然而,部分家长指出,学校的课外活动形式有时显得较为单一,部分学生可能会感到选择较少。

家长和学生的口碑从家长和学生的反馈来看,大部分家长对上垫江实验中学朝阳校区持肯定态度。

许多家长认为,学校的管理较为严格,学生的日常行为习惯和纪律性得到了良好的培养。

但也有个别家长提到,学校的作业量较大,尤其是初中阶段的学生,可能会感到负担较重。

此外,学生对于学校的教学氛围普遍表示满意,认为这里的学习环境有助于提升学术水平。

综合评价与建议综合来看,上垫江实验中学朝阳校区是一所教学质量较为稳定、升学情况较好的学校,适合那些追求学术成绩、能够承受一定压力的学生。

学校的校园环境较为优美,师资力量较强,但在设施、课外活动方面还可以有所改进。

如果家长和学生能够适应学校的教学风格和管理要求,这所学校无疑是一个不错的选择。

https://www.sctjedu.com/zswd/17467759225079369.htmlhttps://www.sctjedu.com/zswd/17467758625079368.htmlhttps://www.sctjedu.com/lqfs/17467758015079367.htmlhttps://www.sctjedu.com/lqfs/17467757415079366.htmlhttps://www.sctjedu.com/zswd/17467756815079365.htmlhttps://www.sctjedu.com/lqfs/17467756215079364.htmlhttps://www.sctjedu.com/cjwt/17467755615079363.htmlhttps://www.sctjedu.com/hyxw/17467755025079362.htmlhttps://www.sctjedu.com/yxzc/17467754425079361.htmlhttps://www.sctjedu.com/cjwt/17467753825079360.htmlhttps://www.sctjedu.com/yxzc/17467753215079359.htmlhttps://www.sctjedu.com/hyxw/17467752625079358.htmlhttps://www.sctjedu.com/lqfs/17467752015079357.htmlhttps://www.sctjedu.com/yxzc/17467751415079356.htmlhttps://www.sctjedu.com/lqfs/17467750815079355.htmlhttps://www.sctjedu.com/lqfs/17467750215079354.htmlhttps://www.sctjedu.com/hyxw/17467749615079353.htmlhttps://www.sctjedu.com/yxzc/17467749025079352.htmlhttps://www.sctjedu.com/lqfs/17467748425079351.htmlhttps://www.sctjedu.com/lqfs/17467747815079350.html

成都艺术职业技术学院到底咋样 成都艺术职业技术学院是本科还是专科

许多学生和家长都在询问成都艺术职业技术学院到底咋样?本文将从办学历史、专业设置、师资力量、就业前景、校园环境等多个维度进行全面说明,帮助大家深入了解这所特色鲜明的艺术类院校。

学校概况与办学特色成都艺术职业技术学院创建于1999年,是经四川省人民政府批准设立的全日制普通高等职业院校。

学校以培养应用型艺术人才为目标,形成了以艺术设计为主体,影视表演、音乐舞蹈、文化管理等多学科协调发展的办学格局。

学校最大的特色在于其鲜明的艺术职业教育定位,注重理论与实践相结合,通过校企合作、工作室制等模式培养学生的实践能力。

与普通综合性高职院校相比,成都艺术职业技术学院在专业设置上更加聚焦,艺术氛围浓厚,适合有志于从事艺术相关行业的学生。

专业设置与优势学科学校现设有视觉传达设计、环境艺术设计、数字媒体艺术设计、服装与服饰设计、产品艺术设计、影视动画、音乐表演、舞蹈表演等20余个专业。

其中,视觉传达设计和环境艺术设计是学校的王牌专业,在省内高职院校中具有较强竞争力。

数字媒体艺术设计专业近年来发展迅速,顺应了数字创意产业的发展趋势。

该专业配备了先进的数字媒体实验室,与多家知名企业建立了合作关系,为学生提供了良好的实践平台。

师资力量与教学质量成都艺术职业技术学院拥有一支结构合理、专业素质过硬的师资队伍。

教师中既有来自知名艺术院校的教授学者,也有来自行业一线的资深设计师、艺术家。

学校定期邀请业内专家举办讲座和工作坊,拓宽学生的专业视野。

在教学模式上,学校采用小班化教学,注重因材施教。

艺术类专业的师生比相对较高,能够保证每位学生得到足够的专业指导。

实践课程占比达到50%以上,确保学生毕业后能够快速适应工作岗位需求。

校园环境与生活设施学校位于成都市郫都区,校园环境优美,艺术氛围浓厚。

校内建有专业画室、设计工作室、舞蹈排练厅、音乐琴房、影视制作中心等专业实训场所,设备先进完善。

生活设施方面,学生宿舍为标准四人间,配备空调、独立卫生间等基本设施。

校园内有学生食堂、超市、快递点等生活服务设施,满足日常需求。

学校周边交通便利,有多条公交线路可达市中心。

就业前景与发展方向作为一所应用型艺术院校,成都艺术职业技术学院的毕业生就业率常年保持在95%以上。

毕业生主要就业方向包括广告设计公司、影视制作机构、文化传媒企业、教育培训机构等。

部分优秀毕业生选择自主创业,开办设计工作室或艺术培训机构。

学校与省内外200余家企业建立了长期合作关系,定期举办专场招聘会。

就业指导中心提供职业规划、简历优化、面试技巧等全方位服务,帮助学生顺利就业。

对于有意深造的学生,学校也提供专升本通道,与多所本科院校建立了合作关系。

招生政策与报考建议成都艺术职业技术学院面向全国招生,招生方式包括普通高考、单招考试等。

艺术类专业通常需要参加专业加试,包括素描、色彩等基础科目考核。

文化课成绩要求相对较低,但专业成绩至关重要。

对于有意报考的考生,建议提前了解各专业的考试内容和要求,做好充分准备。

可以参加学校组织的开放日活动,实地考察校园环境和教学设施。

如需了解更多招生详情,可在本页在线咨询学校招生办。

学生评价与口碑反馈根据在校生和毕业生的反馈,成都艺术职业技术学院在专业教学方面获得较高评价,尤其是实践性课程的设置受到学生欢迎。

学校艺术氛围浓厚,各类展览、演出活动丰富,为学生提供了展示才华的舞台。

部分学生反映,作为高职院校,学校在学术深度方面与本科院校存在一定差距。

但多数学生认为,如果目标是掌握实用技能、尽快就业,成都艺术职业技术学院是一个性价比不错的选择。

综合来看,成都艺术职业技术学院是一所特色鲜明的艺术类高职院校,适合对艺术有浓厚兴趣、希望掌握实用技能的学生。

学校在专业教学、实践训练方面具有优势,毕业生就业前景良好。

建议考生根据自身职业规划和发展目标,综合考虑后做出选择。

https://www.sctjedu.com/lqfs/17467752015079357.htmlhttps://www.sctjedu.com/yxzc/17467751415079356.htmlhttps://www.sctjedu.com/lqfs/17467750815079355.htmlhttps://www.sctjedu.com/lqfs/17467750215079354.htmlhttps://www.sctjedu.com/hyxw/17467749615079353.htmlhttps://www.sctjedu.com/yxzc/17467749025079352.htmlhttps://www.sctjedu.com/lqfs/17467748425079351.htmlhttps://www.sctjedu.com/lqfs/17467747815079350.htmlhttps://www.sctjedu.com/cjwt/17467747215079349.htmlhttps://www.sctjedu.com/hyxw/17467746615079348.htmlhttps://www.sctjedu.com/hyxw/17467746015079347.htmlhttps://www.sctjedu.com/cjwt/17467745415079346.htmlhttps://www.sctjedu.com/hyxw/17467744825079345.htmlhttps://www.sctjedu.com/lqfs/17467744225079344.htmlhttps://www.sctjedu.com/zsjz/17467743625079343.htmlhttps://www.sctjedu.com/lqfs/17467743015079342.htmlhttps://www.sctjedu.com/zswd/17467742415079341.htmlhttps://www.sctjedu.com/lqfs/17467741815079340.htmlhttps://www.sctjedu.com/zswd/17467741215079339.htmlhttps://www.sctjedu.com/yxzc/17467740625079338.html