解析二千年前奇怪的楼兰古国是如何消亡的?

据历史文献记载,楼兰原是个很大的城市,城内人口众多,相当繁华。

从长安经过河西走廊进入塔里木盆地的第一站就

【千问解读】

据历史文献记载,楼兰原是个很大的城市,城内人口众多,相当繁华。

从长安经过河西走廊进入塔里木盆地的第一站就是楼兰,地理位置十分重要。

可是,时过不久,这座繁华的城市忽然消失了,从东晋到近代的1600余年中,史书上再也找不到它的名字,古楼兰哪里去了呢? 80多年前,一位来自瑞典的探险家斯文赫定来到塔里木盆地东部,在一片荒原上发现了一座被风沙吞没的古城。

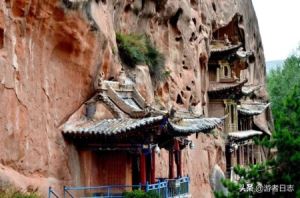

在长宽各300多米近乎方形的城垣中间,残垣断壁比比皆是,有高大的佛塔和佛殿,有豪华的官邸和大量平民住宅。

地下埋藏着大量珍贵的文物。

有记载着当地政治、经济、文化的木简和文书,图案精美的丝绸,贵重精巧的金玉首饰,中原和西域的各种钱币等。

这里气候极端干燥,几年下不了一场雨,为保存这些文物创造了良好的条件。

就连埋在坟墓里的尸体也不腐烂,变成风干的“木乃伊”。

人们可以从这些干尸研究中确定它们的民族、年龄、出身和死因。

斯文赫定在挖掘时,无意中发现了一张纸片,上面清清楚楚地写着“楼兰”两个汉宇。

楼兰终于找到了。

那么楼兰是怎样从繁荣走向没落,直至消失的呢? 推测一:古楼兰的衰亡可能是一场残酷无比的掠夺战争。

强大而又残暴的侵略者突然闯入城内,杀光了城里的居民,抢走了他们的财物,或是把他们全部掳走,古楼兰就这样消失了。

推测二:一两千年以来,亚洲中部的气候正朝着越来越干旱的方向发展。

在楼兰繁荣时期,那里的降水量足以供给农作物正常生长。

后来气候开始干旱,降水量减少,风沙灾害频繁,农作物颗粒无收,楼兰居民只好离乡背井,向别处搬迁了。

不久风沙就淹没了古城,断绝了人烟。

推测三:楼兰消失与北道的开辟有关。

经过哈密(伊吾)、吐鲁番的丝绸之路北道开通后,经过楼兰的丝绸之路沙漠古道被废弃,楼兰也随之失去了往日的光辉。

推测四:楼兰被瘟疫疾病毁灭。

一场从外地传来的瘟疫,夺去了楼兰城内居民的生命,侥幸存活的人纷纷逃离楼兰,远避他乡。

推测五:楼兰被生物入侵打败。

一种从两河流域传入的蝼蛄昆虫,在楼兰没有天敌,生活在土中,能以楼兰地区的白膏。

推测六,成群结队地进入居民屋中,人们无法消灭它们,只得弃城而去。

说法七:由于中亚游牧民族侵入, 导致本土文化被毁灭,当地的居民逃往他方,楼兰随后就走向了衰亡。

有许多学者则相信水源断绝的假说。

他们认为,楼兰气候历来干旱,雨水极少,要发展农牧业生产,供应城内居民,必须引水灌溉,因此,水源是楼兰城的命脉。

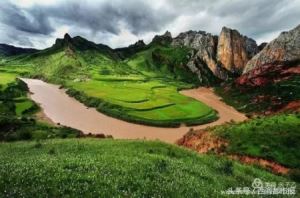

这些学者到这里进行考察以后推断,当年的塔里木河和孔雀河就在楼兰附近流过,它们汇聚成的大湖一罗布泊也曾在古城的旁边。

清清的湖水和浩灌的湖面给楼兰地区带来了无限生机。

胡遮天蔽日,芦苇荡鱼虾成群,田野上庄稼葱翠,草地上牛羊肥壮。

后来,的河流改了道,罗布泊逐渐缩小、干涸。

水源断绝以后,人们再也无法在这儿生活,只能奔走他乡。

楼兰从此就消失了。

随机文章汉景帝和七国之乱刘濞的关系阿帕奇战斗机杀伤力惊人,海湾战争中摧毁500辆坦克黄延秋事件是真是假,黄延秋事件真相大白/科学证实外星人存在为什么外星人躲着人类,外星人会不会伤害人类/害怕人类伤害揭秘黄种人是所有人种的祖先吗?晒的少变白种人/暴晒变黑种人迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

标准化工程专业最好的大学排名及分数线 2025年前六强

下文将为2025年想要报考标准化工程的高考生展示,标准化工程专业最好的6所大学排名以及2024年录取分数线等数据汇总!一、标准化工程专业最好的大学排名前六强第1名:中国计量大学(等级为A+)第2名:青岛大学(等级为A+)第3名:济南大学(等级为B+)第4名:中北大学(等级为B)第5名:上海第二工业大学(等级为B)第6名:辽宁工业大学(等级为B)标准化工程专业最好的大学是位于杭州的中国计量大学,该校同时也是卓越工程师、双万计划本科高校,档次极高、综合实力很强。

此外,中国计量大学的标准化工程专业也是张雪峰老师给高三学生推荐过的,非常值得报考!二、标准化工程专业物理类最好的大学分数线排名从分数线的角度看,大家会发现标准化工程专业排名前6的名单会有些许变化。

本文以河北高考2024年标准化工程专业各大学的录取数据为例,为大家展示标准化工程专业最好的大学排名。

第 1 名: 中国计量大学 (本科批)第 2 名: 济南大学 (本科批)第 3 名: 宜宾学院 (本科批)第 4 名: 中国计量大学现代科技学院 (本科批)第 5 名: 南通理工学院 (本科批)第 6 名: 柳州工学院 (本科批)下方展示的是标准化工程专业各大学的物理类录取分数线(前六强)学校名批次专业名2024分数中国计量大学本科批标准化工程566济南大学本科批标准化工程549宜宾学院本科批标准化工程505中国计量大学现代科技学院本科批标准化工程474南通理工学院本科批标准化工程460柳州工学院本科批标准化工程449

工业工程专业最好的大学排名及分数线 2025年前十强

下文将为2025年想要报考工业工程的高考生展示,工业工程专业最好的10所大学排名以及2024年录取分数线等数据汇总!一、工业工程专业最好的大学排名前十强第1名:清华大学(等级为A+)第2名:上海交通大学(等级为A+)第3名:西安交通大学(等级为A+)第4名:天津大学(等级为A)第5名:北京理工大学(等级为A)第6名:华中科技大学(等级为A)第7名:哈尔滨工业大学(等级为A)第8名:北京航空航天大学(等级为A)第9名:南京大学(等级为A)第10名:西北工业大学(等级为A)工业工程专业最好的大学是位于北京的清华大学,该校同时也是985、211、双一流、国家重点、强基计划、中央部属、保研资格、卓越工程师、卓越医生、卓越法律、双万计划本科高校,档次极高、综合实力很强。

此外,清华大学的工业工程专业也是张雪峰老师给高三学生推荐过的,非常值得报考!二、工业工程专业物理类最好的大学分数线排名从分数线的角度看,大家会发现工业工程专业排名前10的名单会有些许变化。

本文以河北高考2024年工业工程专业各大学的录取数据为例,为大家展示工业工程专业最好的大学排名。

第 1 名: 华南理工大学 (本科批)第 2 名: 南京航空航天大学 (本科批)第 3 名: 吉林大学 (本科批)第 4 名: 四川大学 (本科批)第 5 名: 华北电力大学(保定) (本科批)第 6 名: 合肥工业大学 (本科批)第 7 名: 河北工业大学(地方专项计划) (本科批)第 8 名: 河北工业大学 (本科批)第 9 名: 杭州电子科技大学 (本科批)第 10 名: 北京建筑大学 (本科批)下方展示的是工业工程专业各大学的物理类录取分数线(前十强)学校名批次专业名2024分数华南理工大学本科批工业工程619南京航空航天大学本科批工业工程618吉林大学本科批工业工程613四川大学本科批工业工程611华北电力大学(保定)本科批工业工程609合肥工业大学本科批工业工程600河北工业大学(地方专项计划)本科批工业工程586河北工业大学本科批工业工程584杭州电子科技大学本科批工业工程583北京建筑大学本科批工业工程582