苻坚为何会输掉淝水之战?

苻坚在位前期坚持推行休养生息、发展经济的策略,使得前秦国力逐渐强盛。

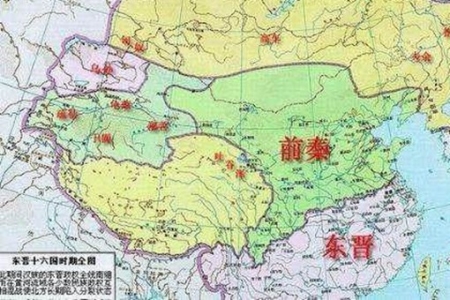

此后再出兵顺利消灭了多个北方政权,从而顺利一统北方,和东晋形成对立之势。

只不过在关键的淝水之战中,东晋以8万兵力战胜了苻坚80万前秦大军,此役也被称为是以少胜多的奇迹之战。

前秦因此次战败,最终导致分裂,苻坚究竟为什么会输掉淝水之战呢

【千问解读】

宣昭帝苻坚是十六国时期前秦第三位皇帝。

苻坚在位前期坚持推行休养生息、发展经济的策略,使得前秦国力逐渐强盛。

此后再出兵顺利消灭了多个北方政权,从而顺利一统北方,和东晋形成对立之势。

只不过在关键的淝水之战中,东晋以8万兵力战胜了苻坚80万前秦大军,此役也被称为是以少胜多的奇迹之战。

前秦因此次战败,最终导致分裂,苻坚究竟为什么会输掉淝水之战呢?

东晋十六国时期,前秦的宣昭帝苻坚是历史上,少数能够称得上“大帝”的君主。

但是一些人对苻坚的了解,经常停留在他的滑铁卢战役——肥水之战,误以为苻坚是一位庸碌无为之主。

然而,苻坚诛暴君,平内乱;在位时期,可谓是内政贤明,开疆拓土,是一位杰出、雄才大略的君主。

如果君主宽仁,则是百官之福,黎民之幸。

但说起苻坚的这种“仁厚”,在皇帝的队列里,可谓是前无古人,后无来者,很难再找出第二位。

可正是他的过于宽容,导致了前秦的衰败,甚至招来了杀身之祸。

史书记载,明朝有这么一个故事:九月戊寅,太祖坐便殿,问侍臣:“石勒、苻坚孰优?”詹同对曰:“石勒虽不学,而豪爽脱略,料敌制胜,举无遗策。

苻坚穷兵黩武,不量己力,淝水败后,身为俘虏。

以此言之,石勒为优。

”太祖曰:“不然。

石勒当晋室初乱,不逢勍敌,故易以成功。

苻坚当天下争战日久,智勇相角,故难以为力。

夫亲履行阵,战胜攻克,坚固不如勒;量能容物,不杀降附,勒亦不如坚。

然坚聪察有余而果断不足,故驯致石季龙之祸;勒聪敏不足而宽厚有余,故养成慕容氏父子之乱。

俱未再世而族类夷灭,所谓匹夫之勇,妇人之仁也。

”

由上可知,明太祖朱元璋,认为苻坚是一位有志有勇、宽容仁厚的皇帝,评价可不低。

而最后一句“妇人之仁”,点出了苻坚失败的原因之一。

苻坚的“妇人之仁”,可以两个家族为缩影。

一、鲜卑族慕容氏

慕容垂原本是前燕的名将,由于成功抵御了东晋大将桓温第三次北伐,在朝中颇有威望。

但也因此,颇受摄政大臣慕容评的妒忌、排挤,慕容垂无奈之下,只得投奔了苻坚。

苻坚见慕容垂父子来投,心中甚喜,十分厚待,赏赐巨万,连慕容垂都感到受之有愧。

苻坚手下有个了不起的汉臣王猛,武韬武略兼备,是苻坚手下的一号人物。

他看出慕容垂其志不小,绝非那种愿意寄人篱下、受制于人的臣子,便向苻坚劝谏,不可养虎为患,应当早日除了他。

而苻坚的宽容大量,不以为然,也不忍心下手。

苻坚认为此时乃收买人心、招揽四方英杰之际,不应当杀害那些投奔自己的人,否则世人将如何看待?

王猛实在是呕心沥血的忠臣,一心想替前秦除了这隐患,便想出一招“金刀计”:骗取了慕容垂随身的腰间金刀,用此金刀作为信物,派人向慕容垂的儿子慕容令,传达“回逃燕国”的口信。

慕容令见到金刀,信以为真,借打猎为名,往前燕逃去。

慕容令出逃的消息传到长安,着实把慕容垂吓了一跳。

慕容垂没时间辩解,只能逃跑,后被追兵赶上,押回长安。

王猛本以为此次叛逃,足够让苻坚迁怒于慕容垂及其家人,不料苻坚的“宽宏大量”再次登上舞台,不治罪反而安慰慕容垂,“怀念故土、人各有志,无可厚非;慕容令回到燕国,他也无法拯救,父子兄弟,罪不株连,你不要因此而害怕”。

王猛见苻坚如此宽宏,计策扑空,估计心都凉了一截。

后来,苻坚攻下了前燕,慕容皇室的成员被俘后,大多数不但没有性命之忧,反而还被苻坚厚待。

比如前文提到的,把慕容垂逼走的摄政大臣慕容评,投降后授官范阳太守,其他的诸王,也多有官职。

太史令张孟观星象,发觉不详,劝苻坚出去慕容氏,苻坚又不从,反而又给前燕末帝慕容暐加官尚书,封新兴侯。

后来亦有大臣劝谏除掉慕容氏,都因苻坚太过宽容,使得慕容家族逃过劫难。

话说回王猛,此人的确有远见。

临终前,依旧不忘劝谏苻坚:晋朝虽偏处江南,但仍是华夏正统,上下一心,万不可图;而鲜卑、西羌虽降,但贼心不死,应逐渐铲除他们,以利国家安定。

但苻坚虽杰出、仁德,但其刚愎自用(这也是苻坚失败的原因之一),不听王猛劝谏,不顾百官反对,举全国之力攻晋。

淝水之战时,苻坚的军队,降虏居多且各怀鬼胎,不愿为前秦效命,与东晋决战时,很快就一哄而散,溃不成军。

慕容家族趁乱叛逃,慕容垂至前燕故都邺城附近称帝,建立“后燕”。

慕容垂为收复故都,着手攻打邺城。

此时苻坚悔时已晚,但肥水仗败,兵力难以相抗。

苻坚之子苻丕只能撤军,眼睁睁地看着领地被后燕夺去。

此外,慕容垂之侄子慕容泓,于山东起事,攻破了长安,并建立了“西燕”政权。

如果说鲜卑慕容氏,加速了前秦战后的混乱与衰败,那王猛临终所提到的羌族姚氏,则是给了苻坚最为沉痛的一击。

二、羌族姚氏

姚苌是羌族酋长姚弋仲之子,年少时身姿雄伟、颇有谋略,随兄长姚襄出征。

由于羌军与前秦军队发生冲突,姚襄兵败身死,无奈之下,姚苌请降。

姚苌的确不负苻坚所望,为苻坚攻城略地,立下了不少功勋,屡次获得升迁。

淝水之战战败,前文所提,慕容泓趁机叛逃反攻前秦,于是,苻坚便派其子苻叡与姚苌讨伐慕容泓。

不料,苻叡不听姚苌计议,兵败身死,姚苌惧苻坚迁怒,逃至渭北。

豪族势力,推举姚苌为盟主,姚苌推辞不下,遂称王改元,屯兵北地,静待时变。

慕容泓和慕容冲兵临长安围攻秦军,苻坚甚是后悔,把前燕末帝慕容暐叫至跟前,数落慕容家族背信弃义。

慕容暐一把鼻涕一把眼泪哭诉,苻坚见此,竟还不忍心诛杀,可见其“宽仁”之至。

后因慕容暐密谋伏杀苻坚,事迹败露,苻坚才终于狠下心来,诛杀慕容宗族。

后来长安城即将告破之际,苻坚留太子苻宏守城,自己逃至五将山。

苻坚恐怕想不到,自己善待重用的另一人姚苌派兵围住了他。

苻坚只剩下数十个侍卫,自然不是对手,被绑缚至姚苌跟前。

姚苌先后向苻坚索要传国玉玺、请求禅让,苻坚均不允,并破口大骂姚苌不仁不义。

姚苌忍无可忍,命人绞死了苻坚,一代英豪就此殒命。

后来,由于西燕内政紊乱,弃长安东归,姚苌趁机攻破了长安,正式即帝位,国号“大秦”(史称“后秦”)。

苻坚作为君主,宽仁大度,本应是举国之幸,但是他对敌人竟也仁义至此。

降俘不杀以彰仁德,并无过错,但苻坚不该不听群臣谏言,仍然委以有狼子野心的降将和俘虏重任,交付他们实权,使得他们保留东山再起的资本。

如果苻坚不重用那些降将,而是剥夺他们的势力,肥水之战后,前秦也不会立刻四分五裂,有机会退回北方休养生息,就像赤壁之战后的曹操那样,依旧保留了自己的实力。

可苻坚偏偏对敌人仁慈,不听王猛等群臣劝谏,原本雄才大略、一统北方的君主,却落得这样的下场,确实令人叹惜。

慕容垂与苻坚:乱世中的恩义困局与历史必定

这场跨越二十年的君臣博弈,既是个体命运的悲剧,也是时代洪流裹挟下必然的历史抉择。

当我们将道德评判置于历史坐标系中审视时,会发现这场恩义困局远非简单的 对得起 或 对不起 所能概括。

一、苻坚的 :以仁德换取政治资本 苻坚对慕容垂的厚待堪称十六国时期的政治奇观。

当慕容垂因功高震主被迫出逃时,苻坚不仅亲自郊迎,更打破 非我族类,其心必异 的常规,授予冠军将军之职,封宾都侯,食邑五百户。

这种超规格礼遇背后,是苻坚对 以德服人 政治理想的极致追求。

宰相曾以 蛟龙猛兽,非可驯之物 劝谏苻坚,但苻坚坚信 吾方以义致英豪,建不世之功 。

这种理想主义在后达到顶峰:当慕容垂的三万精兵成为败军中唯一完整的建制时,苻坚仍选择信任,甚至在慕容垂请求北上平叛时,仅派三千人护送。

这种信任既是苻坚的人格魅力,也是其政治策略——通过优待敌国降将,构建 仁德之君 的形象,试图消弭北方各族的抵抗意志。

二、慕容垂的 忍辱负重 :乱世枭雄的生存智慧 慕容垂的抉择始终笼罩在 忠孝两难 的阴影中。

前燕时期,他因功高遭忌,王妃被冤杀,自己被迫流亡。

投奔苻坚后,他展现出惊人的政治定力:面对妻子被苻坚霸占的屈辱,仍能保持 羁旅之臣,免罪为幸 的谦卑;当王猛设计 金刀计 陷害其子慕容令时,他选择隐忍不发;淝水战败后,面对儿子 趁机杀苻坚 的劝谏,他以 此恩何可忘也 为由拒绝。

这种看似矛盾的行为背后,是慕容垂对历史规律的深刻认知。

他在给苻坚的信中坦言: 去年讨伐东晋失利,我仍一心一意拥戴你。

但当苻坚派他率军平定丁零叛乱时,慕容垂却选择诛杀监军符飞龙,整合前燕旧部。

这种 阳奉阴违 的策略,实则是乱世枭雄的生存法则——在未具备绝对实力前,必须以退为进。

三、恩义与权谋的终极博弈:的镜像重演 慕容垂的 背叛 在淝水之战后进入倒计时,但这场叛乱实则是枋头之战的镜像重演。

369年,慕容垂以八千骑追击,在襄邑东涧大破晋军,斩首三万。

这场战役既奠定其 战神 地位,也埋下祸根——慕容评等权臣的猜忌最终迫使他出逃。

二十年后,慕容垂在邺城故地重演 以少胜多 的戏码。

他先以 安抚北部百姓 为由脱离苻坚控制,继而联合翟斌叛军,在荥阳称燕王。

攻打邺城时,他特意致信苻坚: 邺城是我们的故都,理应归还于我。

这种看似 师出有名 的举动,实则是将个人恩怨升华为民族复兴的旗号。

当苻坚痛斥其 养虎遗患 时,慕容垂已用二十万大军筑起新的权力版图。

四、历史天平的最终裁决:道德困境中的必然选择 从传统道德观来看,慕容垂的 背叛 无疑背负 忘恩负义 的骂名。

但若置于十六国乱世语境中,这种评判显得过于简单。

当苻坚在淝水之战中丧失绝对优势,北方各族的离心倾向已成定局。

慕容垂选择复兴燕国,既是家族使命的召唤,也是历史趋势的必然。

更具讽刺意味的是,苻坚最终死于之手,而姚苌同样曾受其厚待。

这印证了司马光在《》中的论断: 许劭谓之能臣,乱世之奸雄。

然而隼质难羁,狼心自野。

在五胡乱华的丛林法则中,道德约束往往让位于生存需求。

慕容垂晚年虽成功复国,却因连年征战导致国力衰竭,最终被北魏所灭,这种历史轮回恰似对恩义困局的终极嘲讽。

在历史的长河中,慕容垂与苻坚的纠葛犹如一面棱镜,折射出乱世中个人命运与历程的复杂关系。

苻坚的仁德理想最终败给现实政治的残酷,慕容垂的权谋智慧亦未能逃脱历史周期律的诅咒。

这场持续二十年的恩义困局证明:在民族融合与国家统一的宏大叙事面前,个体的道德选择往往显得渺小而无力。

或许正如慕容垂临终前所言: 国家多难,丧礼从简 ,在血与火交织的时代,生存本身已是最大的道德。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

慕容垂与苻坚:乱世中的恩义困局与历史必定

这场跨越二十年的君臣博弈,既是个体命运的悲剧,也是时代洪流裹挟下必然的历史抉择。

当我们将道德评判置于历史坐标系中审视时,会发现这场恩义困局远非简单的 对得起 或 对不起 所能概括。

一、苻坚的 :以仁德换取政治资本 苻坚对慕容垂的厚待堪称十六国时期的政治奇观。

当慕容垂因功高震主被迫出逃时,苻坚不仅亲自郊迎,更打破 非我族类,其心必异 的常规,授予冠军将军之职,封宾都侯,食邑五百户。

这种超规格礼遇背后,是苻坚对 以德服人 政治理想的极致追求。

宰相曾以 蛟龙猛兽,非可驯之物 劝谏苻坚,但苻坚坚信 吾方以义致英豪,建不世之功 。

这种理想主义在后达到顶峰:当慕容垂的三万精兵成为败军中唯一完整的建制时,苻坚仍选择信任,甚至在慕容垂请求北上平叛时,仅派三千人护送。

这种信任既是苻坚的人格魅力,也是其政治策略——通过优待敌国降将,构建 仁德之君 的形象,试图消弭北方各族的抵抗意志。

二、慕容垂的 忍辱负重 :乱世枭雄的生存智慧 慕容垂的抉择始终笼罩在 忠孝两难 的阴影中。

前燕时期,他因功高遭忌,王妃被冤杀,自己被迫流亡。

投奔苻坚后,他展现出惊人的政治定力:面对妻子被苻坚霸占的屈辱,仍能保持 羁旅之臣,免罪为幸 的谦卑;当王猛设计 金刀计 陷害其子慕容令时,他选择隐忍不发;淝水战败后,面对儿子 趁机杀苻坚 的劝谏,他以 此恩何可忘也 为由拒绝。

这种看似矛盾的行为背后,是慕容垂对历史规律的深刻认知。

他在给苻坚的信中坦言: 去年讨伐东晋失利,我仍一心一意拥戴你。

但当苻坚派他率军平定丁零叛乱时,慕容垂却选择诛杀监军符飞龙,整合前燕旧部。

这种 阳奉阴违 的策略,实则是乱世枭雄的生存法则——在未具备绝对实力前,必须以退为进。

三、恩义与权谋的终极博弈:的镜像重演 慕容垂的 背叛 在淝水之战后进入倒计时,但这场叛乱实则是枋头之战的镜像重演。

369年,慕容垂以八千骑追击,在襄邑东涧大破晋军,斩首三万。

这场战役既奠定其 战神 地位,也埋下祸根——慕容评等权臣的猜忌最终迫使他出逃。

二十年后,慕容垂在邺城故地重演 以少胜多 的戏码。

他先以 安抚北部百姓 为由脱离苻坚控制,继而联合翟斌叛军,在荥阳称燕王。

攻打邺城时,他特意致信苻坚: 邺城是我们的故都,理应归还于我。

这种看似 师出有名 的举动,实则是将个人恩怨升华为民族复兴的旗号。

当苻坚痛斥其 养虎遗患 时,慕容垂已用二十万大军筑起新的权力版图。

四、历史天平的最终裁决:道德困境中的必然选择 从传统道德观来看,慕容垂的 背叛 无疑背负 忘恩负义 的骂名。

但若置于十六国乱世语境中,这种评判显得过于简单。

当苻坚在淝水之战中丧失绝对优势,北方各族的离心倾向已成定局。

慕容垂选择复兴燕国,既是家族使命的召唤,也是历史趋势的必然。

更具讽刺意味的是,苻坚最终死于之手,而姚苌同样曾受其厚待。

这印证了司马光在《》中的论断: 许劭谓之能臣,乱世之奸雄。

然而隼质难羁,狼心自野。

在五胡乱华的丛林法则中,道德约束往往让位于生存需求。

慕容垂晚年虽成功复国,却因连年征战导致国力衰竭,最终被北魏所灭,这种历史轮回恰似对恩义困局的终极嘲讽。

在历史的长河中,慕容垂与苻坚的纠葛犹如一面棱镜,折射出乱世中个人命运与历程的复杂关系。

苻坚的仁德理想最终败给现实政治的残酷,慕容垂的权谋智慧亦未能逃脱历史周期律的诅咒。

这场持续二十年的恩义困局证明:在民族融合与国家统一的宏大叙事面前,个体的道德选择往往显得渺小而无力。

或许正如慕容垂临终前所言: 国家多难,丧礼从简 ,在血与火交织的时代,生存本身已是最大的道德。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。