七十年代的尿素裤到底是个什么样的裤子?

【千问解读】

说到七十年代其实那个时候的中国还是不富裕的,对于穿衣服这件事情好像还是挺艰苦和奢侈的,所有当时有的人就想出了一个办法,那就是用尿素袋子来做裤子,说到尿素袋子可能也有好多网友不太知道,其实就是那种农作物要用的肥料的包装了,现在看来用这个肥料的包装袋来做裤子那可真的是显得十分的不能让人相信了,但是这个就是事实了,所有下面就给大家来说说这个尿素裤吧,感兴趣的网友可以跟随小编一起来看看那!

今天看起来可笑至极的“尿素裤”,当年没有点特殊关系,实在还穿不上。

“尿素裤”流行于大江南北的主因,是当时布、棉供应的严重不足,这涉及到一个很大的历史背景。

干部见干部,比比尿素裤

有一首名为《日本尿素袋》的诗如此写道:做成裤子乐陶然,不串亲友不舍穿。

早就收藏入村史,一提笑得把腰弯。

诗的作者是体制内干部,比较幸运,从诗意看,作者在70年代曾拥有过“尿素裤”。

大多数的农民则没有这样的机会,所以,他们自编的歌谣里就多出了那么一股讥讽的怨气:

干部见干部,比比尿素裤,前头“日本产”,后头是“尿素”。

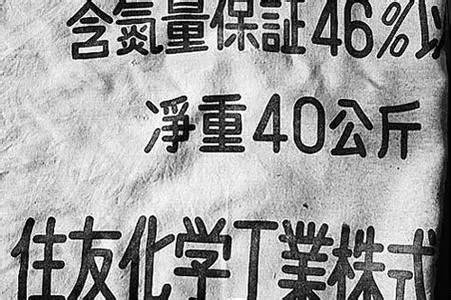

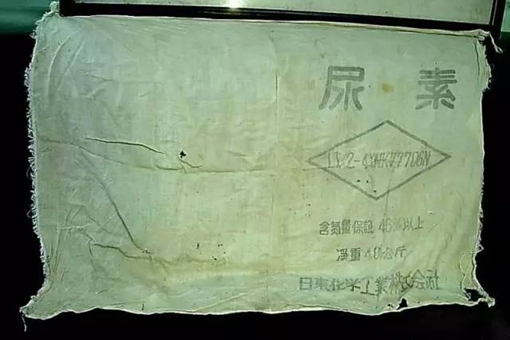

陕西合阳县路井镇路一村五组的村民侯双喜,许多年后回忆说:“屁股上写着净重50公斤,裤裆里写着含氮量80%,你想想是什么感觉?”但是,即便是尿素袋子,当年也只是村里的干部能穿,一般社员还穿不起。

“大干部小干部,一人一个尼龙裤,有黑的,有蓝的,就是没有社员的。

”这首当年在巷道地头的小孩口中流传的童谣,侯双喜至今仍背诵如流。

张贤亮的小说《青春期》中,有这样一段描述:

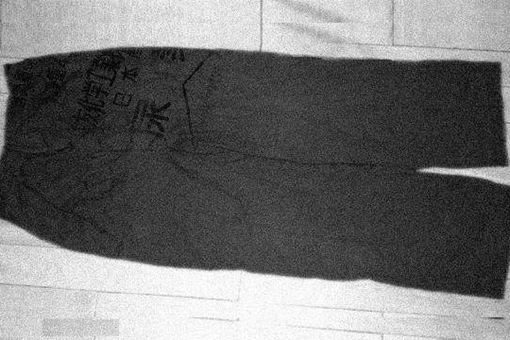

一次,她利用休假日将日本进口的尿素口袋拆开来当布料,缝制成小汗衫及裙子般的半长裤穿来上工,满身散发着尿似的骚味…… 那时她穿着日本化肥袋做的半长裤在我眼中却非常滑稽,‘日本’两个字正好缝在她屁股蛋上,一边是‘日’,一边是‘本’,但她连‘日本’两个字都不认识,显然不是有意的。

她做时装表演的时候我发现了‘日本’而大笑她却以为我笑的是她屁股,便停下来弯下腰把屁股朝我面前一撅,笑道: ‘你看你看你看!让你把女人的屁股蛋看个够!’于是‘日本’在我眼前更大大地膨胀起来。

且慢发笑,那条“满身散发着尿似的骚味”的尿素裤,当年可是风靡大江南北。

河南作家周熠在他的《散文自选集》里忆及尿素裤:

公社革委会孙主任一上台亮相,便激起了人民发亮的目光和窃窃私语……

特别善于发现美的女人们终于有了新的发现,透过那轻轻淡淡的青蓝裤色,先是在孙主任的膝盖上方的裤脸上认出了‘日本’二字,继之又在后臀下隐约看到‘尿素’两个黑体字。

很快就证实,这条卓尔不群的‘超丝绸’夏裤,是用两只进口的四十公斤装的日本尿素的外包装拆洗、染缝而成。

孙主任的少夫人在县供销社工作……

湖南作家王跃文在《我的堂哥》里描述:

我上大学几年,每次放假回来,都听说很多通哥的事情。

想不到阳秋萍同他离婚了,跟了幸福。

村里人说得难听,幸福用三条尿素袋子,就把阳秋萍睡了……

通哥看见阳秋萍新做了条尿素袋子的裤子,问是哪里来的,阳秋萍讲是幸福给的……通哥起了疑心……

山东平阴县的董宪云,70年代是当地毛泽东思想宣传队的成员,这个身份让她有幸获得了一条“尿素裤”:

宣传队的领导非常体谅我们的心情和难处,也想让我们穿得体面些,他们脸上也有光……也不知道找的哪位领导,走的什么关系,用非常便宜的价格,弄到一批日本尿素尼龙袋子,到济南印染厂染成浅灰色,在县被服厂一人拼接了一条裤子……

由于尼龙袋子上的字是黑色的,染色盖不住黑色,平阴县曾流传这样一个顺口溜:‘宣传队不害羞,穿着尼龙袋子满街溜,后边是‘日本产’,前边是‘尿素’,裤裆里还夹着‘含氮26%’。

今天每当想起这个顺口溜,心里就酸酸的。

今天看起来可笑至极的“尿素裤”,当年没有点特殊关系,实在还穿不上。

作家周熠回忆起自己搞到“尿素裤”的经过:

当时,刚刚同日本邦交正常化,进口尿素极有限。

一个公社分配下来的尿素指标不过两万公斤,可得的尿素袋,四百至五百条而已。

加上县里截流,能分到三百来只袋足矣。

这对于六万人口的公社来说,僧多布少,无异于杯水车薪。

这就出现了五花八门的征购尿素袋的独特现象。

公社首脑机关的干部们除了孙一把,按人头扣工资1.6元(每只袋八角),由财会负责人直送供销社孙主任手中,郑重传达领导指示:保证供应,注意影响。

只好暗度陈仓,不用外搬运工,由供销售主任带着仓库的人员,连夜开仓,秘密腾挪清点后送往公社。

我给公社革委副主任写斗私批修心得,获全公社好评。

这位副主任脸上有光,他就黑夜亲自打着手电到仓库,也套购到两只袋给我。

这样的情形下,民众原创了大量的讽刺干部穿“尿素裤”的民谣,譬如:

干部见干部,先比高级裤,前边“日本产”,后边是“尿素”,裤裆里“净重25”(”净重25“,是指包装袋上所印的文字。

)

哪个是干部?先看穿啥裤。

前头“日本产”,后头是“尿素”,不是干部也干部!

屙尿在日本,放屁加拿大

“尿素裤”流行于大江南北的主因,是当时布、棉供应的严重不足,这涉及到一个很大的历史背景。

1954年,全国棉纱、棉布统购统销,供求关系紧张,9月份实行了凭“布票”限量供应棉布。

除了农产品粮、油以外,这是工业消费品的第一种票证;而且比“全国通用粮票”发行的时间还要早上一年。

当时,根据南北气候差异等因素,制订了不同的布票定量标准。

譬如:北京市每人每次发放17尺3寸布票,刚够成人做一套蓝布制服。

天津市每人每次可领取13尺,江西省发放11尺,严寒的哈尔滨则每人每次24尺布票,可做一套棉衣;南方亚热带地区城镇每人每次就只有7尺4寸布票。

1960年,布票限量普遍减少到一半以下。

许多地区每年每人供应的棉布减少为3尺左右。

如四川城镇每年每人只发3尺7寸;山东城镇每人只发布票1尺6寸。

四川省一位教师回忆:60年代初,风声一天天紧,听说四川省只发3尺7寸布票,因为连年使用布票,大家的家底都空了,猛一下又紧到这种程度。

那时刚参加工作的人,通常只有两件褂子,平时是脱了这件换那件;裤子也只有两条,一条单裤,一条棉裤,单裤夏天穿外头,冬天当衬裤穿里头。

所以裤子也就特别费!一条新裤,不出一年也就烂了。

1961年3至8月,上海市区每人只发给2尺6寸布票,一家四口的布票无法缝制一套成人的衣服。

后来就有了所谓的“人造棉”。

工程师刘某回忆:1963年秋天,他18岁时考上了北京化工学院,从一个贫穷的江南小镇来到首都。

三年苦难时期刚刚过去,他的助学金,除每月15元伙食费外,只剩4元零花钱。

无法制版御寒的棉衣,冬天实在有要事必须出门,只好暂借北方同学的棉衣穿,这样一直熬到毕业。

上学期间,国家曾发明了一种叫做“人造棉”的化工产品,来代替棉花纺织布,据说比棉布还要经久耐穿。

但人造棉产量很小,国家照顾学生,决定优先配给每位北京在校大学生做一件衬衣的定量。

为此,非常郑重地向每人发了一张‘购买人造棉证明’,凭证购买。

发证后,又专门开了班会,同学们对党和政府的关怀表达了深深感激之情。

拿着那枚印有“一次有效,不得转让”的购布证,想买又没钱,刘某十分为难。

终因拿不出3元人民币,而放弃了第一次享受“人造棉”的机会!他将这枚购布证珍藏起来。

只有极少数同学穿上了人造棉衬衣。

那衣料确有一种飘逸感,引来了众多羡慕的眼光。

参加工作后,他终于用8尺布票做了一件人造棉衬衣,圆了一个人造棉的梦。

一次,年迈的母亲为他整理房间,从箱子里翻出翻出那枚未使用过的购布证,刹那间泪如泉涌,泣不成声。

此后,他时常做梦,梦见母亲的老泪,梦到他的大学生活和那失落的人造棉衬衣。

新三年旧三年,缝缝补补又三年的日子,一直维持到70年代。

然后出现了“尿素裤”。

上遂宁职业学院到底如何,真的是值得去读吗?

作为一所地方性较强的院校,遂宁职业学院近几年吸引了不少考生的关注。

究竟这所学校在教学质量、校园环境、就业前景等方面如何?本文将结合网络上真实的反馈和评价,从多个维度为大家解答这个问题。

学校的办学质量首先来说说这所学校的办学质量。

虽然上遂宁职业学院的整体排名不算特别突出,但在本地区内,它无疑是一所比较有影响力的院校。

从课程设置上来看,学校的专业比较贴合市场需求,尤其在一些实用性强的专业领域,比如信息技术、机械制造、酒店管理等,学院的课程内容较为实用,能够为学生提供一定的职业技能。

很多毕业生也反馈,学校的教学内容有较强的实际操作性,毕业后能够迅速适应工作环境。

校园环境与设施谈到校园环境,遂宁职业学院的硬件设施相对较为完备。

校园绿树成荫,整体环境较为安静,非常适合学习。

宿舍条件上,学校大部分宿舍配备了空调、热水器等基础设施,虽然有些宿舍略显陈旧,但总体上是符合一般学生生活需求的。

学校的食堂在口味和价格上也较为亲民,虽然选择相对较少,但胜在价格适中,且食材新鲜。

师资力量与教学水平上遂宁职业学院的师资力量相较于一些老牌大学,确实有一定差距,但在地方院校中,整体还是较为优秀的。

学校的老师大部分具有丰富的行业经验,能够结合自己的实践经验为学生提供更接地气的教育。

虽然学校的师资力量不以顶尖为目标,但可以确保学生得到基本的专业知识和技能训练。

在课堂之外,也有一些专业的讲座和实地考察机会,帮助学生拓宽视野。

就业前景与就业支持对于大部分同学来说,选择一所学校的最终目的还是希望能够顺利就业。

关于上遂宁职业学院的就业情况,网络上的评价褒贬不一。

部分毕业生表示,虽然学校的就业服务并没有很多名校那样的资源优势,但通过学校的招聘会、企业合作等途径,还是能够找到较为合适的工作。

尤其在遂宁本地,很多企业更愿意接收本地学校的毕业生,因为他们对本地的就业环境和企业文化比较熟悉。

不过对于那些打算进入大城市或跨行业发展的同学来说,可能会面临一些挑战,需要自己额外付出更多的努力。

学校的地理位置与交通上遂宁职业学院位于四川省遂宁市,地理位置相较于一些大城市而言的确有些偏远。

对于外地的学生来说,可能在交通上会有一些不便。

尽管如此,学校周围的交通条件还是比较方便的,遂宁的公共交通系统逐步完善,学生往返城市的出行还是相对便捷的。

对于本地的学生来说,地理优势较为明显,能省去一部分住宿费用。

学校的社会声誉与评价至于社会声誉,遂宁职业学院在地方的声誉较好,尤其在本地企业中,很多用人单位对学校的毕业生评价较高。

学校注重与地方经济的结合,培养了一批符合市场需求的专业人才,这也是学校在本地拥有较好口碑的原因之一。

不过在全国范围内,学校的知名度还不够高,因此如果你希望通过这所学校走向全国或更大的舞台,可能会有一些难度。

总的来说,是否选择上遂宁职业学院,关键在于个人的需求和职业规划。

如果你打算留在当地,或者追求一些实践性较强的职业,遂宁职业学院无疑是一所不错的选择。

学校注重实用性教学,能够为你提供较好的技能培训和就业支持。

如果你期望进入全国范围内的知名企业,或者希望能够有更多的跨地区发展机会,那么这所学校可能在资源上会有一定的不足。

总的来说,它适合那些有明确职业方向并愿意在本地扎根的同学。

上乐桥第二中学到底如何样,值得去读吗? 乐桥二中学生宿舍照片

学校整体环境上乐桥第二中学的校园环境整体来说非常宜人。

校园绿树成荫,操场宽敞,给人一种积极向上的氛围。

在这里,学生们不仅可以享受到良好的学习条件,还有足够的空间进行课外活动。

学校的设计注重自然采光,教室里都很明亮,这对于学习效果也有很大帮助。

关于老师的评价,我认为是这所学校的一大亮点。

许多老师都是经验丰富、热爱教学的人,他们不仅有扎实的专业知识,更关心学生的成长。

在课堂上,老师们会鼓励学生提问和讨论,营造了一个轻松愉快的学习氛围。

此外,老师们也会根据每个学生的特点,给予个性化的指导,这让很多同学在学习上得到了很大的提升。

上乐桥第二中学的课程设置比较全面,除了必修课程外,还有丰富的选修课程供学生选择。

这种灵活的课程安排使得学生能够根据自己的兴趣和未来的发展方向来选择适合自己的课程。

无论是理科、文科还是艺术类课程,学校都能提供很好的支持,为学生的全面发展打下基础。

在课外活动方面,学校也提供了多样的选择。

无论是体育、音乐、还是科技社团,学生们都有机会参与到各类活动中去。

这些活动不仅丰富了学生的课余生活,也为他们提供了锻炼团队合作能力和领导力的机会。

我个人参加过学校的合唱团,这段经历让我结识了很多志同道合的朋友,也提升了我的自信心。

升学率与学生发展说到升学率,上乐桥第二中学的表现也相对不错。

每年都有不少学生考入理想的高中和大学,这与学校的教学质量和老师的努力密不可分。

当然,学生自身的努力也是至关重要的。

学校提供的资源和支持,能够帮助学生更好地规划自己的未来,尤其是在升学方面。

家长的反馈作为过来人,我也关注了一些家长对学校的反馈。

总体来看,家长们对学校的评价较高,认为学校不仅关注孩子的学业成绩,也注重孩子的身心发展。

许多家长表示,孩子在这里学习期间,不仅成绩提高,性格也变得更加开朗自信。

这种家校合作的氛围无疑促进了学生的成长。

综合来看,上乐桥第二中学是一所值得考虑的学校。

无论是在教学环境还是师资力量上,都有着良好的口碑。

当然,每个学生的情况都不同,选择学校时还需结合自身的需求与发展方向。

如果你希望在一个积极向上的环境中成长,并且愿意为了自己的目标而努力,上乐桥第二中学将是一个不错的选择。