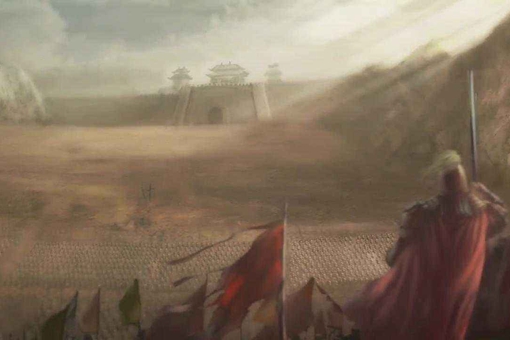

中国历史上南北之战有哪些特点?

但我们好像很少提及东西战争,那东西战争的战况一般又是如何呢?东西之战的确比较好,因为一般都是从上之下就囊括了东西,不过有些战役也是从东西开始打起,结果可能会比较出人意料。

古代打仗北方的士兵还是要比南方士兵战斗力会强一些,但比起谋略和智慧就略逊一筹,下面

【千问解读】

中国历史上南北之战一般都是北方胜的多,南方胜的少,由北向南完成统一的几率会高出很多。

但我们好像很少提及东西战争,那东西战争的战况一般又是如何呢?东西之战的确比较好,因为一般都是从上之下就囊括了东西,不过有些战役也是从东西开始打起,结果可能会比较出人意料。

古代打仗北方的士兵还是要比南方士兵战斗力会强一些,但比起谋略和智慧就略逊一筹,下面一起来看看这些战役都有哪些特点吧。

对历史有一定了解的人都知道,历史上南北之战多数以北方胜过南方而告终,而和东西之战相关的问题在知名度上则不如南北之战,这种情况的造成的原因,我会在接下来的篇幅中提及。

在这里首先要明确一下,东西之间的大致分界线。

一般来说,秦汉时期讲山东山西,是以崤山函谷关为分界地,而以后的历史基本承袭了这种分界习惯,虽然由于汉武帝将函谷关东迁后秦汉函谷关的地位逐渐被潼关取代,但基本的东西分界线变化并不大,大致是以地理上的第二、三级阶梯的分界线为界,按古代中原政权的大致管辖区域,北起太行山,南经秦岭余脉(也就是古代崤山地区),巫山,雪峰山,其长江以南段与三国时期吴蜀分界线大体相当。

而在这条分界线以西,有三个比较主要的区域:并晋(今山西大部,不含运城市)、关中、巴蜀。

这便是历史上东西之战西部地区的三位主角,当然戏台子既然搭起来了就不能让西边的兄弟唱独角戏,相对应的,分界线东边也有三个区域:河北,中原,荆襄。

好了,万事俱备,开始唱戏。

(因为东西分界线的南北起止距离比较长,因此按照从北到南的顺序,分为北中南三段进行介绍)

河东形胜过于河北

首先是并晋与河北。

历史上占据过并晋地区的势力不在少数,我们先梳理一下主要势力的兴衰:

“

晋(前1033年——前349年)亡于赵魏韩

赵(前403年——前222年)亡于秦

楚汉之际赵国,亡于汉

西晋末刘琨(306年——316年)亡于后赵石勒

前燕(337年——370年)亡于前秦

西燕(384年——394年)亡于后燕

后燕(384年——409年)亡于北魏

北齐(550年——577年)亡于北周

北汉(951年——979年)亡于北宋

”

以上是为占据过并晋地区的主要势力及时间,此处举例以占据过并晋河北地区的地方割据势力为选取标准。

从以上各势力的结局来看,除了被分掉的姬姓晋国、刘琨、西燕和北汉以外,其他势力均是被来自西部地区的势力所灭。

而真正被东部割据势力灭亡的,只有刘琨和西燕。

如此看来,北段的东西之战,显然是西胜东。

从列举的九大势力的兴衰看,晋国亡于内,赵国衰于长平之战,赵王歇亡于井陉之战,前燕亡于上党之战,后燕衰于参合陂之战,北齐亡于晋阳之战,刘琨、西燕和北汉仅据并晋,被敌人端了老家。

河东地区

图片来源:寒鲲

而再看这些重大转折点,有一个共同的特点,那就是,河北割据政权丢失并晋之后,便难免于衰亡的命运。

而东西两方在北段的争夺焦点,亦在于并晋。

从地理上看,并晋山川险要,河北一马平川,河北政权想要巩固,就必须控制并晋,控制并晋既能给以河北为核心的割据政权一个战略纵深和回旋余地,同时河北政权也能凭借并晋的重重山川险关节节抗敌,使己逸而敌劳,很明显的例子就是北周和北齐之间的对弈。

在北齐前期,北周屡次想要东出,经常受阻于平阳(今山西临汾,地势险要,有“卧牛城”之名)。

待到北周攻克平阳,便扫清了东出的一大障碍,以后攻克晋阳,灭北齐,便畅通无阻。

但对于河北势力来说,没有并晋,尚不算致命,而失去对太行山的控制,则是致命的。

韩信所以能攻下赵国,在于其攻克井陉,王猛所以能灭前燕,在于其攻克了壶关,尔朱荣以七千兵出滏口,则能大败葛荣百万之众。

这些例子中提到的地名便是河北割据政权的死穴,也就是著名的“太行八陉”:军都陉、蒲阴陉、飞狐陉、井陉、滏口陉、白陉、太行陉、轵关陉。

作为太行山两侧交通往来的孔道,同时也是兵家必争之地,一旦西来之敌控制这些孔道,河北政权便再无险可守,难免于败亡。

即便是仅据并晋的政权,一旦被河北之敌控制了这些孔道,其结局亦是如此。

慕容永误判慕容垂进攻方向,导致慕容垂透入滏口,最终身死国灭。

即为显例。

近来网络上很火的“位面之子”刘秀,初始据河内起兵,而河内之西,即为滏口、天井关。

刘秀留寇恂、冯异守河内。

冯异先稳住了洛阳李轶,而后北攻天井关,上党太守田邑举郡降汉,刘秀根基遂得以稳固。

所以,对于以河北为根基的割据政权来说,只有控制了并晋地区和太行险要,西线防御体系才算完善,而并晋地区如果作为一个独立政权存在,则因其自然条件所限,难以产生足够的经济实力(兵马钱粮等战争资源)支持政权的存续发展。

故北汉虽然能够苟延残喘,但也无法向外发展。

李渊在太原起兵之后迅速攻克关中,以关中为根基扫平群雄,则是摆脱了并晋在资源问题上对政权发展的束缚。

顺便提一句,利用并晋起家最成功的割据势力当属北魏,北魏虽然定都于平城(今山西大同)但北魏的根基在北方草原,其后北魏攻克了关中和河北,凭借并晋在东西之间的枢纽地位,左拥关中,右据河北,虎视中原,元嘉北伐两次失败,客观上和北魏的这种地理优势有很大关系。

虎踞关中碾压中原

现在再看中段的两大地区:关中与中原。

依然上述的八个例子。

而事实上,分界线以西的政权很多都是以关中为根基一统天下的,秦汉隋唐概莫能外,而最明显的例子,便是秦国。

秦国的祖先在周室东迁之后接盘了关中地区,经过几代人的努力在关中站稳了脚跟,在秦穆公时发展成为当时的西部大诸侯国,只是这个西部大诸侯国,也算是被逼出来的。

“金城千里”的关中地区

当时秦国东面的晋国死死的遏制住了秦国东出的道路,使得秦穆公难以将手伸入中原地区参与争霸,秦穆公也不是没尝试过,扶立重耳,与晋国联姻(秦晋之好的来源),和晋国合作以求进入中原(著名的《烛之武退秦师》),但崤山峡谷的惨败让他清醒了,只要晋国在,秦国想要东出,基本没可能,仅仅凭借关中一隅对抗已经成为中原霸主的晋国,更是难上加难。

于是此后秦国浑身的力气都发泄在了西戎,打服了一堆小兄弟,所谓“益国十二,开地千里”。

这算得上是中段东西之间的早期较量了。

穆公挂了之后秦国逐渐熄火。

直到商鞅变法压榨民力,秦国战斗力开挂式上涨,但在扩张方略上,秦惠文王没有听张仪的馊主意,而是听从了司马错的方略先伐蜀。

史载:“蜀既属,秦益强富厚,轻诸侯。

”而司马错的方略,基本成为了后世在关中起家的政权统一天下的教材式方略。

关中——巴蜀——并晋——天下,既是秦国统一天下的轨迹,也是后世效法的模板。

此模式也成为西对东比较有优势的一种模式,并晋有地利,巴蜀有资源,关中则是二者兼而有之,凭此压倒性优势,东西之战孰胜孰负,可想而知。

而东西之战中拿着一手好牌却打个稀烂的当属前赵刘曜,公元328年,后赵石虎攻打前赵蒲阪,刘曜尽起国中精锐兵马迎战,石虎大败。

但刘曜却不乘胜出井陉滏口直逼襄国(今邢台),而是攻打洛阳,守洛阳又不据险守关,却是坐守洛阳,最终成擒。

刘曜的失败是东西之战中为数不多的据有关中政权的失败。

不能不说刘曜缺乏对东西地理形势的整体了解。

在战争的初期,刘曜尽国中精锐支援蒲阪,说明他对关中东部防线的防御重心还是心中有数,但在击败石虎大军之后,他没有进军襄国而是移兵洛阳,已是失误,失去了直捣腹心一击毙敌的机会。

守洛阳又只守一座孤城,没有重视成皋洛水两道防线对于防守洛阳的重要性,因此而成擒,或许他忘了乃父是怎样攻克洛阳而俘虏了晋怀帝的。

李世民则巧妙的运用了洛阳的地理形势从而取得了洛阳虎牢之战的胜利。

面对王世充坚壁据守的洛阳城,李世民选择了先扫清洛阳周围的据点,拔除了洛阳所凭恃的险关包围了洛阳城,而后窦建德率兵来援,李世民立刻封锁成皋,使得窦建德援兵无法前进一步,最终打下了洛阳。

在中原地区的西部,除了洛阳,还有一个重镇,那就是宛城。

说起宛城,其特点更像是孙子兵法里说的“交地”,你能来,我也能去,其地南可至襄阳,北可抵洛阳,西经武关通长安,经汉水通上庸,东临中原各地,历史上,这里是兵家必必必争之地。

刘邦由宛城经武关灭秦国,南朝北伐,多经此地攻入武关直逼长安,两魏(高欢宇文泰)相争,高敖曹攻破武关进逼长安。

可以说,东西之战,西部政权因其地势险要胜过了东部一筹,但武关却成了西部政权最大的软肋,几乎一打一个准儿。

除此之外,还有一个地方是关中政权必须注意的,那就是蒲阪(今运城)。

蒲阪之地历史上称为河东,黄河经其西南两个方向,蒲阪之西就是长安。

211年,曹操西征关中,受阻于潼关,后徐晃自蒲阪渡河袭击马超后方,才打败关中联军。

但在关中,仅仅据有关中平原,则很难掌控关中形势。

刘秀派邓禹西争关中,邓禹没有直接攻打长安而是选择了长安西北的上郡、北地、安定三郡。

邓禹之意,在于先取长安外围,屯粮养兵,暂避赤眉军新胜之锋锐,以等待时机。

邓禹虽不擅长临阵作战,但其战略眼光则非同小可。

后来,赤眉无粮,又被隗嚣击败,只得出关,最终在宜阳被刘秀打败投降。

至于明初李思齐、张良弼之流,本作保境自守之图,明军一到,纷纷投降,张良弼先降后叛,据守庆阳,亦被徐达讨平,并未掀起多大风浪。

而清初李自成自北京撤出后,人无斗志兵无战心,一败再败,连潼关都不曾守住。

不过这也不能完全怪他们,在五代以前,长安是丝绸之路的东方起点,经济条件优越,而唐后期之后数百年中原王朝失去了对河西的控制,加上近代海上商辂兴起,关中由经济中心沦为西北边镇,往来商旅由此渐渐衰落,加上关中经过了数千年的开发,农业生产条件大不如前,两个条件压在一起,关中地位一落千丈。

到了明清,关中更是穷的流民四起,可以说,李自成是成也关中,败也关中。

所以,在中段,东西之战总体上仍是西部占优势,而武关的存在给了东部政权直捣黄龙打败西部政权的机会。

由于中原地利和海拔上对西部的劣势,在中段中原政权要重点控制的地区当属宛洛,与关中政权共享山川之险,同分地利,方能更好的保护根据之地,谋求发展。

三峡要枢

巴蜀和荆襄,因为地域的变化,到了东西分界线的南段,之前的例子已经不再适用,故而再列举几个例子。

巴蜀地区

“

大成(25年——36年)亡于东汉

刘焉刘璋父子据蜀(188年——214年)亡于刘备

成汉(304年——347年)亡于东晋

焦纵据蜀(405年——413年)亡于东晋

东晋、南朝相继据蜀

后蜀(934年——966年)亡于北宋

明夏(1363年——1371年)亡于明

荆襄地区

楚国(前1115年——前223年)亡于秦

孙吴(222年——280年)亡于西晋

南朝陈(557年——589年)亡于隋

萧铣梁国(618年——621年)亡于唐

”

在南段,东西之间表现出的现象和中段北段并不相同,南段的东西势力间的胜负,从西边看,起家于巴蜀的,除了公孙述,基本都打不出巫峡。

即使是公孙述,也仅仅是短时间据有过夷陵而已。

刘备东征直接被陆逊打爆就更不必说了。

起家于北方地区而控制巴蜀的则基本能顺利的出峡,顺江而下直捣荆襄,比如西晋灭吴,隋灭陈,唐平萧铣。

从东边看,无论是割据性政权还是全国性政权,如果面对的是仅仅据有巴蜀一地的政权则多能胜利,而面对被其他地区政权占领的巴蜀则难以取得胜利。

东汉平公孙述,成汉、谯纵亡于东晋,后蜀亡于北宋,明夏亡于朱明就是如此。

在南段,西部若想打赢对东部的战争,多路并进是必不可少的。

羊祜开发的灭吴战略事实上是巴蜀出峡的最好方略:“今若引梁、益之兵水陆并下,荆州之众进临江陵,平南豫州,直指夏口,徐、扬、青、兖并会秣陵,以一隅之吴,当天下之众,势分形散,所备皆急。

巴、汉奇兵出其空虚,一处倾坏,则上下震荡,虽有智者不能为吴谋矣”。

即使只占据荆襄一带的萧铣,李唐讨伐他的时候,也是在数个方向同时用兵,令其首尾难顾,而李靖李孝恭迅速出击,趁萧铣不备拿下江陵,一举成功。

而作为南段东西间主要的交通孔道,巫峡地形狭窄,江中多险滩,交通不便,不适合主力部队展开作战,因此巴蜀势力东出的要点在于迅速进去江汉平原以打开局面。

刘备东征,就是被卡在巫峡通道里进退维谷,等大军被拖的精疲力尽之时,没什么意外也就是失败了。

一般来说,在南段,想要自西向东打,必须数道并进,使敌首尾难顾,这样的话,从巫峡顺流而下,则势如破竹。

如果仅以一军出巫峡,则敌倾力扼守夷陵,西部政权的兵马无法展开,一旦拖久了,就变成东兵以逸待劳,西兵师老兵疲,西部政权想要取胜,则难上加难了。

荆襄地区

而自东向西打,基本也是两路并进,北攻汉中,南攻巫峡,而西部政权如果在巫峡一带防守严密,则东兵想要取胜势必要付出很大代价,岑彭和汤和的感受应该是比较深的,一个苦战破敌,一个百计攻之,费心费力,可见一斑。

东部政权想要拿下巴蜀,一般都是趁巴蜀混乱之机出兵,如此则成功几率比较大。

总而言之,巴蜀若是自成一家,则想要东出就只能走巫峡一路,无法做到数道并进,难以成功,巴蜀若是从属于关中政权,则可北出汉水,南出巫峡,两路并进,白起破楚,即是如此。

若是东南和全国的对抗,则巴蜀可以成为一个主要进攻方向(巴汉奇兵出其空虚)。

荆襄地区在历史上一般从属于东南政权,而东南政权入蜀一般要等待机会才能有所作为,若是巴蜀和全国的对抗,则荆襄亦是一个主要进攻方向。

结语

通视北中南三段,东西之战的胜负表现为越往南西部的优势越不明显,但总体上则是西部占优势。

其中原因前面以有述及,而总结起来,有三个方面。

一、地利

中国的地理形势,是西高东低,东西的分界线也在第二三阶梯的分界线上,这就导致自东向西仰攻较难,自西向东俯冲则较容易。

西部地形险峻多山,易守难攻,东部地形则是千里平原,一马平川,难以凭借有利地形作战。

在古代的交通条件下,这两个问题很大程度上影响了东西之战的结局。

二、装备

这里的装备,指的是战马。

古代的战马一般产于西北,即便是大一统王朝,其战马来源也在西北,北宋因其没有控制西北地区,导致终其一代北宋军队骑兵比重极低,在对辽金的战役中敌军的铁蹄就只能靠步兵去抵挡,故北宋始终被北方敌人压制,除开制度上的问题,战马产地的缺失也是一重要原因。

而战马在西北,西部政权可以轻易组建骑兵军团,以骑兵的冲击力和机动性,最合适在千里平原的东部地区使用,战马的问题,很大程度上也制约了东部势力的发展。

三、兵源。

两汉时期就有“关西出将,关东出相”的说法,明朝时期西北亦是兵源重地。

西北地近羌狄,民俗尚武,加上农耕条件不比东部,故而民众多选择从军,相对于东部,西部的兵源特点更明显一些,杜甫就有“况复秦兵耐苦战”一说。

不过,万事无绝对,这些因素只是在同等条件下的东西特点。

最重点的,还是指挥官,故古人云:“三军易得,一将难求”。

拥有优秀的指挥官,就算是巴蜀那样的险要,照样会被攻破。

而想要长治久安稳固根基,最重要的,则是人心,故古人亦云:“在德不在险”。

孟子亦云:“天时不如地利,地利不如人和”。

此其谓也。

四川高中国防教育,四川省国防教育基地在哪里

作为西南地区的教育大省,四川省高度重视国防教育的普及与深化,通过课程设置、训练、主题活动等多种形式,帮助学生树立国家安全观念,掌握基本的国防知识。

在当今复杂多变的国际形势下,加强高中阶段的国防教育,对培养新时代青少年的责任感和使命感具有深远意义。

四川高中国防教育的实施形式 四川省的高中国防教育主要通过三种形式开展:一是纳入课程体系,部分学校开设国防教育必修课或选修课,内容涵盖理论、国家安全、爱国主义教育等;二是组织训练,新生入学时开展为期一周左右的军训,锻炼学生的意志品质和团队协作能力;三是举办专题讲座和实践活动,如邀请退役军人进校园宣讲、参观爱国主义教育基地等。

这些形式多样、内容丰富的教育活动,有效提升了学生的国防素养。

四川高中国防教育的特色亮点 四川省结合本地实际,形成了独具特色的高中国防教育模式。

例如,部分学校利用四川丰富的红色资源,组织学生参观泸定桥、红军长征纪念馆等革命遗址,通过实地学习增强教育效果。

此外,一些学校还与当地驻军单位共建国防教育示范学校,开展军民融合教育活动。

成都市多所高中还创新推出国防教育社团,如爱好者协会、国旗护卫队等,进一步激发了学生的参与热情。

四川高中国防教育的政策支持 四川省教育厅联合省军区等部门,出台了一系列支持高中国防教育的政策措施。

包括将国防教育纳入学校考核体系,要求各高中每学期国防教育课时不少于10学时;加强师资培训,定期组织国防教育教师参加专业培训;设立专项经费,支持学校开展国防教育活动。

这些政策为四川高中国防教育的深入开展提供了有力保障。

四川高中国防教育的未来发展方向 随着教育改革的深入推进,四川高中国防教育将朝着更加系统化、常态化的方向发展。

未来可能会进一步丰富教育内容,增加网络安全、太空安全等新兴领域知识;创新教育方式,运用VR技术模拟训练等互动体验;加强家校社协同,通过家长开放日、社区宣传活动等扩大国防教育影响力。

这些举措将有助于培养更多具有国防意识和爱国精神的新时代青年。

如何咨询四川高中国防教育相关信息 家长和学生如需了解四川各高中国防教育的具体安排、课程设置或活动详情,可通过本页在线咨询功能获取学校联系方式。

部分示范性高中的国防教育特色项目还可通过各地教育局官网查询。

建议提前了解目标学校的国防教育特色,选择最适合学生发展的教育环境。

高考430分能上中国科学技术大学吗?请看历年录取分数线

一、高考430分能上中国科学技术大学吗?答案是:在以下这些省份,高考430分不能上中国科学技术大学。

普通高考省份理科青海、宁夏、新疆、内蒙古、山西、云南、河南、四川、陕西等地的高考生,理科430分不能上中国科学技术大学。

下表列出了中国科学技术大学在这些省2024年的理科最低分,经统计后发现,高考430分的同学距中国科学技术大学还差104分~250分。

省份批次2024分数差值青海本科专项E段534104宁夏国家专项620190新疆本科一批635205内蒙古本科提前批B642212山西本科一批A671241云南一本677247河南本科一批678248四川本科一批680250陕西本科一批6802503+1+2新高考省份首选物理在湖南、湖北、河北、广东、江苏、福建、重庆、辽宁等地,高考430分首选物理的考生,距离中国科学技术大学还差224分~256分。

下面是中国科学技术大学在这些省2024年物理类的具体收分情况。

省份批次选科2024分数差值湖南本科批化654224湖北本科批化656226湖南本科批化666236河北本科批不限669239广东本科批化670240湖南本科批化671241湖北本科批化672242江苏本科批化674244福建本科批化676246重庆本科批不限680250辽宁本科批不限6862563+3新高考省份在上海、天津、山东、北京、浙江、海南等地,中国科学技术大学2024年的最低分如下表。

高考430分的同学,还要提升150分~376分,才有机会考上中国科学技术大学。

省份批次选科2024分数差值上海本科批物+化580以上150天津本科批A段物+化674以上244山东一段不限675245北京本科批物+化675245浙江一段不限681251海南本科批物+化806376