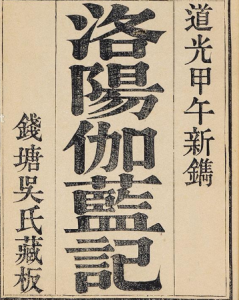

《洛阳伽蓝记》:杨炫之笔下的佛教寺庙志

作者杨炫之通过这部著作,详细记载了洛阳城内的佛教寺庙及其相关的历史事件。

本文将探讨《洛阳伽蓝记》的主要内容以及杨炫之创作这部古籍的动机。

一、《洛阳伽蓝记》的内容概述 《洛阳伽蓝记》

【千问解读】

在中国古籍中,《洛阳伽蓝记》以其独特的内容和价值,成为研究南北朝时期佛教文化的重要文献。

作者杨炫之通过这部著作,详细记载了洛阳城内的佛教寺庙及其相关的历史事件。

本文将探讨《洛阳伽蓝记》的主要内容以及杨炫之创作这部古籍的动机。

一、《洛阳伽蓝记》的内容概述

《洛阳伽蓝记》是中国古代佛教地理志书,由北魏时期的学者杨炫之编撰。

这部书籍主要记述了北魏都城洛阳的佛教寺庙及其沿革、僧人事迹、佛教活动等内容。

全书分为五卷,按照地理位置和时间顺序,对洛阳城内及周边的伽蓝(即佛教寺庙)进行了详细的描述。

这些描述不仅包括寺庙的建筑特色、规模大小,还涉及了寺庙的兴建背景、历史变迁以及与之相关的社会文化事件。

二、杨炫之的创作动机

关于杨炫之为何要编写《洛阳伽蓝记》,历史资料并没有明确的记载。

但从书中可以推测,杨炫之作为一名佛教徒和历史学家,他对当时佛教文化的繁荣和寺庙的兴盛深感兴趣。

他可能希望通过记录这些寺庙的历史,来保存和传承佛教文化,同时也反映出他对佛教历史的尊重和对佛教教义的信仰。

《洛阳伽蓝记》的编撰,不仅为后世提供了研究南北朝佛教史的珍贵资料,也展现了杨炫之深厚的学识和对文化遗产保护的意识。

结语:

《洛阳伽蓝记》作为一部重要的佛教地理志书,其内容涵盖了佛教寺庙的建筑、历史和社会文化等多个方面。

杨炫之通过这部著作,不仅为我们留下了宝贵的历史资料,也展现了他对佛教文化的热爱和对历史的敬重。

这部古籍至今仍被视为研究中国古代佛教史的重要参考文献,对于了解当时的宗教文化具有不可替代的价值。

茨威格笔下最明亮的十句箴言:穿透灵魂的生命之光

他的文字如同一把把锋利的手术刀,剖开人性的复杂与时代的荒诞。

以下十句箴言,既是他文学创作的精华,更是对人性、命运与时间的终极叩问。

一、“她那时候还太年轻,不知道所有命运赠送的礼物,早已在暗中标好了价格。

” 这句出自《断头王后》的箴言,以玛丽·安托瓦内特的人生为镜,揭示了命运的吊诡与代价。

茨威格用“礼物”与“价格”的隐喻,将历史的必然性与个体的盲目性编织成一张命运的网。

当玛丽王后沉溺于凡尔赛宫的奢靡时,她未曾意识到,这场狂欢的终局早已在历史的暗室中被定价——1793年,她因“叛国罪”被送上断头台。

这句箴言不仅是历史的警示,更是对现代人“即时满足”文化的批判:当人们为短期利益透支未来时,是否也如玛丽般忽视了命运的“暗标”? 二、“在这个世界上,再也没有比置身于人群之中,却又得孤独生活更可怕的事了。

” 《一个陌生女人的来信》中,茨威格以单恋者的视角,将孤独的悖论推向极致。

陌生女人用一生书写对作家的隐秘爱恋,却始终未能跨越“人群中的孤独”。

这种孤独并非物理上的隔绝,而是精神上的“存在性孤独”——即便身处喧嚣,个体仍可能因无法被理解而陷入深渊。

在社交媒体时代,这句箴言更显尖锐:当人们通过点赞与分享构建“虚拟亲密”时,是否正用数字化的喧嚣掩盖了灵魂的荒芜? 三、“只有一件事会使人疲劳:摇摆不定和优柔寡断。

” 《人类群星闪耀时》中,茨威格以滑铁卢之败为例,揭示了“决策瘫痪”的毁灭性。

1815年,格鲁希元帅因一分钟的犹豫,错失增援拿破仑的时机,最终导致法兰西帝国的崩塌。

茨威格将“摇摆不定”与“疲劳”并置,暗示精神的内耗远比体力劳动更耗竭生命。

在快节奏的现代社会,这句箴言犹如一记警钟:当人们被海量信息与选择淹没时,是否正用“完美主义”的借口逃避决策的责任? 四、“同情是把两面有刃的利刀,不会使用的人最好别动手。

” 茨威格在《心灵的焦灼》中,以少校霍夫米勒的悲剧,解构了“善意”的复杂性。

霍夫米勒因怜悯而接近瘫痪少女艾迪特,却因无法承受情感重负而逃离,最终导致少女自杀。

茨威格用“利刀”的比喻,将同情从道德高地拉回人性深渊:当善意缺乏边界感时,便可能异化为伤害。

在“共情疲劳”泛滥的当下,这句箴言提醒我们:真正的慈悲,需以理性为鞘。

五、“人变老其实并不意味别的,只意味着不再对往事感到害怕。

” 《一个女人一生中的二十四小时》中,茨威格借C太太之口,重构了“衰老”的叙事。

年轻时,C太太因赌场邂逅的陌生人而精神崩溃;年老时,她却能平静回忆这段往事。

茨威格将“不再害怕”视为衰老的馈赠,暗示时间赋予人的不仅是皱纹,更是对过往的接纳与释然。

在“青春崇拜”盛行的时代,这句箴言提供了一种反主流的生命观:真正的成熟,或许始于与自己的和解。

六、“命运鄙视地把畏首畏尾的人拒之门外。

” 《人类群星闪耀时》中,茨威格以巴尔沃亚发现太平洋为例,讴歌了“勇敢者的特权”。

1513年,这位亡命之徒穿越巴拿马地峡,成为第一个目睹太平洋的欧洲人。

茨威格将命运拟人化为“挑剔的神祇”,只对“热烈的双臂”敞开怀抱。

在风险规避成为社会主流的当下,这句箴言犹如一剂强心针:当人们因恐惧而裹足不前时,是否正将命运的馈赠拱手让人? 七、“谁一旦发现了自己,他在这个世界上就什么也不会失去。

” 《奇妙之夜》中,茨威格以哲人般的洞见,解构了“存在”的本质。

这句箴言暗合海德格尔“向死而生”的哲学:当个体穿透世俗的迷雾,直面真实的自我时,便获得了超越得失的自由。

在消费主义制造的“身份焦虑”中,这句箴言提供了一条救赎之路:真正的安全感,源于对自我价值的确认,而非外界的认可。

八、“一个民族,千百万人里面才出一个天才;人世间数百万个闲暇的小时流逝过去,方始出现一个真正的历史性时刻。

” 《人类群星闪耀时》的序言中,茨威格以诗意的语言,诠释了“历史偶然性”与“个体必然性”的辩证。

他以拜占庭沦陷为例:1453年,一扇被遗忘的凯尔卡门,让终结了千年帝国。

茨威格将天才与历史时刻的稀缺性并置,暗示文明的跃升往往依赖于不可复制的偶然。

在“成功学”泛滥的当下,这句箴言提醒我们:与其追逐速成的“高光时刻”,不如沉淀出属于自己的“历史性瞬间”。

九、“只有那些无法估量、把握不住的东西才吓唬住我们。

相反,一切有限的东西,一切确定的东西刺激人们去试验,变成衡量我们力量的尺度。

” 《昨日的世界》中,茨威格以一战前的欧洲为背景,剖析了人类对“未知”的恐惧。

他观察到,当社会被确定性绑架时,人们便失去了直面混沌的勇气。

这句箴言犹如一束光,照亮了现代性困境的根源:在算法与大数据编织的“确定性牢笼”中,人类是否正逐渐丧失对“不可控”的耐受性? 十、“无论怎样,这世界还是会好起来。

哪怕我们身处这残忍暴行的深渊,带着黯然而破碎的灵魂几乎像盲人一样来回摸索,我仍然不断地抬起头去看那些往昔的星辰,它们曾经照耀了我的童年。

” 这句箴言摘自茨威格的绝笔信,展现了一位理想主义者最后的坚守。

1942年,面对纳粹的迫害,茨威格与妻子在巴西服毒自尽。

但在生命的最后时刻,他仍选择凝视“往昔的星辰”——那些人类文明的高光时刻。

这句箴言不仅是茨威格的遗嘱,更是对全人类的示:在至暗时刻,唯有记忆中的“星辰”,能照亮前行的路。

茨威格的十句箴言,犹如十面棱镜,折射出人性的幽微、历史的必然与时间的深邃。

它们不仅是文学的瑰宝,更是思想的火种,在每个时代的暗夜中,为迷途者点燃一盏灯。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

茨威格笔下最明亮的十句箴言:穿透灵魂的生命之光

他的文字如同一把把锋利的手术刀,剖开人性的复杂与时代的荒诞。

以下十句箴言,既是他文学创作的精华,更是对人性、命运与时间的终极叩问。

一、“她那时候还太年轻,不知道所有命运赠送的礼物,早已在暗中标好了价格。

” 这句出自《断头王后》的箴言,以玛丽·安托瓦内特的人生为镜,揭示了命运的吊诡与代价。

茨威格用“礼物”与“价格”的隐喻,将历史的必然性与个体的盲目性编织成一张命运的网。

当玛丽王后沉溺于凡尔赛宫的奢靡时,她未曾意识到,这场狂欢的终局早已在历史的暗室中被定价——1793年,她因“叛国罪”被送上断头台。

这句箴言不仅是历史的警示,更是对现代人“即时满足”文化的批判:当人们为短期利益透支未来时,是否也如玛丽般忽视了命运的“暗标”? 二、“在这个世界上,再也没有比置身于人群之中,却又得孤独生活更可怕的事了。

” 《一个陌生女人的来信》中,茨威格以单恋者的视角,将孤独的悖论推向极致。

陌生女人用一生书写对作家的隐秘爱恋,却始终未能跨越“人群中的孤独”。

这种孤独并非物理上的隔绝,而是精神上的“存在性孤独”——即便身处喧嚣,个体仍可能因无法被理解而陷入深渊。

在社交媒体时代,这句箴言更显尖锐:当人们通过点赞与分享构建“虚拟亲密”时,是否正用数字化的喧嚣掩盖了灵魂的荒芜? 三、“只有一件事会使人疲劳:摇摆不定和优柔寡断。

” 《人类群星闪耀时》中,茨威格以滑铁卢之败为例,揭示了“决策瘫痪”的毁灭性。

1815年,格鲁希元帅因一分钟的犹豫,错失增援拿破仑的时机,最终导致法兰西帝国的崩塌。

茨威格将“摇摆不定”与“疲劳”并置,暗示精神的内耗远比体力劳动更耗竭生命。

在快节奏的现代社会,这句箴言犹如一记警钟:当人们被海量信息与选择淹没时,是否正用“完美主义”的借口逃避决策的责任? 四、“同情是把两面有刃的利刀,不会使用的人最好别动手。

” 茨威格在《心灵的焦灼》中,以少校霍夫米勒的悲剧,解构了“善意”的复杂性。

霍夫米勒因怜悯而接近瘫痪少女艾迪特,却因无法承受情感重负而逃离,最终导致少女自杀。

茨威格用“利刀”的比喻,将同情从道德高地拉回人性深渊:当善意缺乏边界感时,便可能异化为伤害。

在“共情疲劳”泛滥的当下,这句箴言提醒我们:真正的慈悲,需以理性为鞘。

五、“人变老其实并不意味别的,只意味着不再对往事感到害怕。

” 《一个女人一生中的二十四小时》中,茨威格借C太太之口,重构了“衰老”的叙事。

年轻时,C太太因赌场邂逅的陌生人而精神崩溃;年老时,她却能平静回忆这段往事。

茨威格将“不再害怕”视为衰老的馈赠,暗示时间赋予人的不仅是皱纹,更是对过往的接纳与释然。

在“青春崇拜”盛行的时代,这句箴言提供了一种反主流的生命观:真正的成熟,或许始于与自己的和解。

六、“命运鄙视地把畏首畏尾的人拒之门外。

” 《人类群星闪耀时》中,茨威格以巴尔沃亚发现太平洋为例,讴歌了“勇敢者的特权”。

1513年,这位亡命之徒穿越巴拿马地峡,成为第一个目睹太平洋的欧洲人。

茨威格将命运拟人化为“挑剔的神祇”,只对“热烈的双臂”敞开怀抱。

在风险规避成为社会主流的当下,这句箴言犹如一剂强心针:当人们因恐惧而裹足不前时,是否正将命运的馈赠拱手让人? 七、“谁一旦发现了自己,他在这个世界上就什么也不会失去。

” 《奇妙之夜》中,茨威格以哲人般的洞见,解构了“存在”的本质。

这句箴言暗合海德格尔“向死而生”的哲学:当个体穿透世俗的迷雾,直面真实的自我时,便获得了超越得失的自由。

在消费主义制造的“身份焦虑”中,这句箴言提供了一条救赎之路:真正的安全感,源于对自我价值的确认,而非外界的认可。

八、“一个民族,千百万人里面才出一个天才;人世间数百万个闲暇的小时流逝过去,方始出现一个真正的历史性时刻。

” 《人类群星闪耀时》的序言中,茨威格以诗意的语言,诠释了“历史偶然性”与“个体必然性”的辩证。

他以拜占庭沦陷为例:1453年,一扇被遗忘的凯尔卡门,让终结了千年帝国。

茨威格将天才与历史时刻的稀缺性并置,暗示文明的跃升往往依赖于不可复制的偶然。

在“成功学”泛滥的当下,这句箴言提醒我们:与其追逐速成的“高光时刻”,不如沉淀出属于自己的“历史性瞬间”。

九、“只有那些无法估量、把握不住的东西才吓唬住我们。

相反,一切有限的东西,一切确定的东西刺激人们去试验,变成衡量我们力量的尺度。

” 《昨日的世界》中,茨威格以一战前的欧洲为背景,剖析了人类对“未知”的恐惧。

他观察到,当社会被确定性绑架时,人们便失去了直面混沌的勇气。

这句箴言犹如一束光,照亮了现代性困境的根源:在算法与大数据编织的“确定性牢笼”中,人类是否正逐渐丧失对“不可控”的耐受性? 十、“无论怎样,这世界还是会好起来。

哪怕我们身处这残忍暴行的深渊,带着黯然而破碎的灵魂几乎像盲人一样来回摸索,我仍然不断地抬起头去看那些往昔的星辰,它们曾经照耀了我的童年。

” 这句箴言摘自茨威格的绝笔信,展现了一位理想主义者最后的坚守。

1942年,面对纳粹的迫害,茨威格与妻子在巴西服毒自尽。

但在生命的最后时刻,他仍选择凝视“往昔的星辰”——那些人类文明的高光时刻。

这句箴言不仅是茨威格的遗嘱,更是对全人类的示:在至暗时刻,唯有记忆中的“星辰”,能照亮前行的路。

茨威格的十句箴言,犹如十面棱镜,折射出人性的幽微、历史的必然与时间的深邃。

它们不仅是文学的瑰宝,更是思想的火种,在每个时代的暗夜中,为迷途者点燃一盏灯。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。