万里长城的由来与历史是什么?中国一共有几座长城

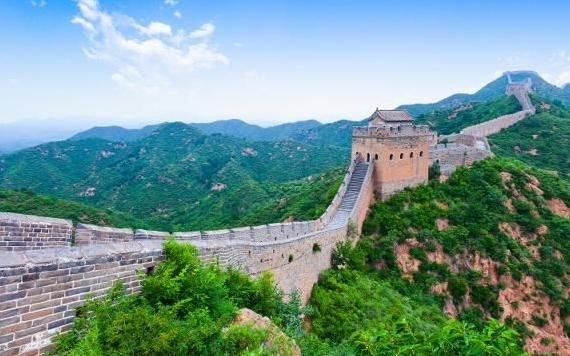

长城是中国也是世界上修建时间最长、工程量最大的一项古代防御工程,它是一道高大、坚固而且连绵不断的长垣。

以下内容详细

【千问解读】

了解历史的朋友大概都知道,长城约从西周时期就开始修建,秦朝时期将战国时期诸侯国修筑的长城连接起来,然后在后期各个朝代的不断修缮,才有了今天规模壮大的长城。

长城是中国也是世界上修建时间最长、工程量最大的一项古代防御工程,它是一道高大、坚固而且连绵不断的长垣。

以下内容详细为您分享万里长城的由来与历史。

本文目录

1、

2、

3、

1万里长城的由来与历史

长城是中国也是世界上修建时间最长、工程量最大的一项古代防御工程,它是一道高大、坚固而且连绵不断的长垣。

长城修筑的历史可上溯到西周时期,而万里长城使用过的名称多有不同,这些名称有的在同一历史时期相互通用,有得仅在某个历史时期或某个地域用过。

万里长城修筑的历史,可以追溯到西周时期,发生在首都镐京如今的陕西西安,“烽火戏诸侯”的著名典故就源于此。

春秋战国时期,诸国争霸,互相防守,那时长城的修筑进入第一个高潮,但那时修筑的长城长度都比较短,在秦灭六国一统天下之后,秦始皇开始连接和修缮战国长城,始有万里长城之称。

据历史文献记载,有20多个诸侯国家和封建王朝修筑过长城,如果把各个时代修筑的长城加起来,有10万里以上,其中秦、汉、明三个朝代所修长城的长度都超过了1万里。

2中国一共有几座长城

中国只有一座长城,总长超过2.1万千米,分布在我国的15个省区市内。

根据地段不同,分为山海关、镇北台、嘉峪关长城、金山岭长城、八达岭长城、黄崖关长城、慕田峪长城、角山长城等。

先秦长城是指秦始皇所修的万里长城,先秦长城根据防御对象,大致可分为北长城和南长城。

八达岭长城是明代最具代表性的一段,海拔高度为1015米,位于北京市延庆区。

长城是我国第一批全国重点文物保护单位,于1987年12月被列入世界文化遗产。

3长城每隔几米有一个烽火台

长城的烽火台一般是五里到十里左右一个。

烽火台又称烽燧,是古代用于点燃烟火传递重要消息的高台及重要的军事防御设施,是为防止敌人入侵而建的,遇有敌情发生,则白天放烟,称为燧,夜间点火,称为烽。

烽火台一般是独立构筑的,也有几个一起组成为烽堠群的,而且烽火台的形状也因为地势地形的元素而不同。

烽火台通常建造在可以相互瞭望的山岗上,而且烽火台上有守望房屋和燃烟放火的设备。

长城约从西周时期就开始修建,秦朝时期将战国时期诸侯国修筑的长城连接起来,然后在后期各个朝代的不断修缮,才有了今天规模壮大的长城。

2025物生政可以报历史学吗?可以报考7所本科大学

原因是:在湖北高考以“历史学”专业名称招生的79所本科大学中,有7所大学的历史学专业在招生时要求高考生必选“物理+不限”,包含湖北大学、长江大学、江汉大学、大连大学等。

一、2025物生政可以报历史学吗答案是:2025物生政组合的考生可以报考开设历史学的8.86%的本科院校。

以湖北高考最新招生计划为例进行统计,在可报的学校中,有100.00%的本科大学的历史学专业招生时,要求考生必选“物理+不限”。

所以,物生政组合的考生符合选科要求,可以报考这部分学校的历史学专业。

如果你是高中选了“物理、生物、政治”的学生,未来想读历史学专业,那么便可以考虑选科要求为“物理+不限”的湖北大学、长江大学、江汉大学、大连大学、菏泽学院、嘉应学院、海南师范大学等学校。

学校名称专业名称选科要求湖北大学历史学(师范类,第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区)物理+不限长江大学历史学(师范类,办学地点:荆州校区)物理+不限江汉大学历史学物理+不限大连大学历史学物理+不限菏泽学院历史学(师范类)物理+不限嘉应学院历史学(师范类,办学地点:江北校区)物理+不限海南师范大学历史学(师范类,办学地点:桂林洋校区)物理+不限以湖北高考最新招生计划为例进行统计,在不可报的学校中,有98.61%的本科大学的历史学专业招生时,要求考生必选“历史+不限”,有1.39%的本科大学的历史学专业招生时,要求考生必选“历史+地”。

物生政组合的考生不符合这部分学校的选科要求,所以不可以报考这些学校的历史学专业。

比如:东北师范大学、华东师范大学、华中师范大学、西南大学、陕西师范大学、北京师范大学(珠海校区)、中山大学等。

唐末农民起义:社会矛盾激化下的历史必定与历史回响

这场以为核心的农民战争,不仅是中国历史上规模最大的农民起义之一,更是封建社会晚期阶级矛盾激化的典型样本。

其爆发根源与深远影响,为后世提供了观察王朝兴衰的独特视角。

一、多重压迫下的生存危机 的爆发绝非偶然,而是多重社会矛盾交织的必然结果。

政治层面,与形成双重枷锁——宦官通过 掌控,则以 牙兵 维系地方武装,中央政权形同虚设。

经济层面,的崩溃导致土地高度集中,出现 富者兼地数万亩,贫者无容足之居 的极端现象,配合实施后 钱重物轻 的赋税制度,农民实际负担增加数倍。

自然灾难的叠加更成为压垮骆驼的最后一根稻草。

873-879年间,黄河中下游地区连续遭遇旱灾、蝗灾,粮食减产达七成以上。

史载 民饿莩盈野 ,而地方官吏仍强行征税,甚至出现 人相食 的惨剧。

这种生存困境直接催生了 贩私盐者皆起义军 的特殊现象——起义领袖王仙芝、黄巢均曾以贩盐为生,其武装组织实为生存压力下的产物。

二、军事行动中的阶级博弈 起义军采取 流动作战 策略,从山东到岭南纵横十二省,这种战术选择深刻反映了农民阶级的局限性。

878年黄巢取代王仙芝成为领袖后,提出 均平 口号,但其政权建设仍停留在 打土豪、分浮财 阶段。

881年攻占长安后建立的 大齐 政权,既未建立基层行政体系,也未改革赋税制度,导致关中百姓 初迎义军如救星,旋避官军似虎狼 。

唐王朝的应对策略则暴露出封建统治的腐朽本质。

一方面调动藩镇军队镇压,形成 借刀杀人 的恶性循环;另一方面实行 坚壁清野 ,纵容地主武装屠杀起义军家属。

这种两败俱伤的对抗模式,最终使双方都失去民心基础。

三、王朝覆灭的前奏曲 起义虽以失败告终,却成为唐王朝灭亡的催化剂。

经济层面,黄巢军 焚烧府库,荡涤田舍 的破坏,使关中地区农业生产力倒退五十年,长安人口从百万锐减至十万。

政治层面,藩镇势力借镇压起义之机急剧扩张,、等军阀逐渐掌控朝政,形成 天下尽裂于方镇 的局面。

更深层的变革在于社会结构的松动。

起义中涌现的盐贩武装、流民集团,打破了传统 士农工商 的阶层壁垒。

太祖朱温出身盐贩,其篡唐建梁标志着 英雄不问出处 的新时代来临。

这种社会流动性的增强,为的乱世埋下伏笔。

唐末农民起义犹如一面镜子,映照出末期的制度性危机。

当土地兼并突破临界点、赋税制度脱离实际、政治腐败渗透肌理时,农民起义便不再是简单的 官逼民反 ,而是社会结构自我修复的暴力尝试。

这场持续四分之一世纪的农民战争,既未带来理想中的 均平 社会,也未终结乱世循环,却以血与火的代价,推动中国历史从门阀政治向军阀政治转型。

其历史示在于:任何忽视民生根本的统治,终将在阶级矛盾的火山喷发中灰飞烟灭。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。