都是英国殖民地 印度为何没吞并缅甸

这里与印度本土以雅利安人后裔为主的人口结构不同,东北各邦的居民主要是藏缅语族的人群。

东北各邦的居民普遍有典型

【千问解读】

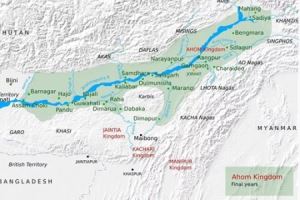

西里古里走廊将印度东北地区的6个邦连接了起来,这6个邦分别是阿萨姆邦、梅加拉亚邦、曼尼普尔邦、米佐拉姆邦、那加兰邦和特里普拉邦,与孟加拉国、缅甸、不丹个中国接壤。

这里与印度本土以雅利安人后裔为主的人口结构不同,东北各邦的居民主要是藏缅语族的人群。

东北各邦的居民普遍有典型的黄种人特征,其祖先大多来自缅甸、泰国以及中国云南等地。

印度东北六邦中的那加兰邦、曼尼普尔邦和米佐拉姆邦都与缅甸接壤。

历史上这三个邦都属于阿萨姆邦,印度独立后把这三个邦从阿萨姆邦分了出来。

印度尽管号称文明古国,然而在英国人到来之前的印度不过是由一个个土邦组成的一片散沙:雅利安人、马其顿人、突厥人等外来征服者一波接一波来到印度,千百年来印度人似乎已习惯了这种不同的征服者的统治。

统一的印度民族这一概念始终未能在他们的脑海中生根发芽。

所以“印度”一词在古代更多是指一种地理文化概念,而从来都不是指的一个统一的国家。

印度作为一个国家其实是由英国殖民者所塑造出来的,而阿萨姆邦恰恰是在这一过程中被纳入英属印度的,在此之前阿萨姆地区有着和印度完全不同的历史文化。

早在石器时代早期阿萨姆地区就已有人类居住。

这些阿萨姆地区最早的原住民主要属于原始澳大利亚人种、达罗毗荼人种。

从公元前10世纪起黄种人不断穿越东部的山口来到这片土地。

公元1228年生活在如今缅甸东北部、中国云南一带的傣族来到阿萨姆后建立了阿洪王朝(又称阿萨姆王国或阿豪马王国)。

随着阿豪马王朝的实力日渐强大起来以后就被统治德里的莫卧儿王朝视为挑战。

莫卧儿王朝曾先后17次派兵征讨阿豪马王朝。

傣族军队在拉其特·巴尔普坎将军的率领下一次次挫败了莫卧儿王朝的进攻,然而与莫卧儿王朝长年累月的战争削弱了阿豪马王朝的国力。

18世纪八十年代阿豪马王朝爆发了毗湿奴派信徒举行的起义,与此同时统治集团内部也出现了一系列的宫廷政变。

阿豪马王朝的内忧最终引来了外患,不过这次的入侵者不再是西边的莫卧儿王朝:这次缅甸贡榜王朝趁机从东部边境侵入了阿萨姆。

在此后的四十年左右的时间里阿萨姆地区成为了缅甸领土,直到1826年才被英国殖民者划入英属印度。

缅甸很早就和中、印这两个邻国有交流,不过英国殖民者的到来对未来的印缅关系造成了深刻的影响。

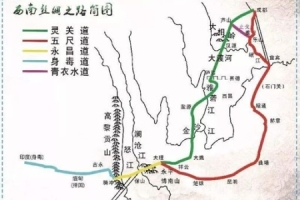

早在汉代就已形成了由四川地区通往如今缅甸、印度境内的蜀身毒道:这条古道从成都出发,一路经行四川云南贵州三省十多个州县,从腾冲进入缅甸抵达印度次大陆。

当时罗马、波斯等国的商人抵达印度后会向东通过缅甸沿伊洛瓦底江到达蜀汉治理下的云南永昌郡。

由此可见缅甸很早就已开始充当中国、印度以及东南亚各国之间沟通交流的中介桥梁,而在这一过程中缅甸也不可避免会同时受到中、印两个邻国的影响。

目前缅甸人所信奉的上座部佛教就是从印度直接传入缅甸的,这和朝鲜半岛、日本等地经由中国中转后传入的汉传佛教是不同的。

相比之下古代缅甸与中国的联系比和印度的更多。

缅甸在地理上并不属于南亚板块,而是属于东南亚板块。

公元801年如今缅甸境内的骠国君主遣使向中国唐朝献其国乐。

明代一度曾在如今缅甸境内设缅甸宣慰使司进行管辖。

后来缅甸在发展成为独立国家之后仍向中国称臣朝贡。

在清代的典章资料中将缅甸列为藩属国之一。

从1531年东吁王朝立国起缅甸迅速扩张成为东南亚最强大的国家。

东吁王朝不仅统一了原本四分五裂的缅甸,还向东一度征服暹罗(今泰国)、老挝,向北与中国明朝争夺云南边境的少数民族土司政权,甚至试图沿安达曼海东岸南下将马来半岛收入囊中。

1752年立国的贡榜王朝延续了东吁王朝的扩张政策:贡榜王朝于1767年攻克暹罗王都。

此后贡榜王朝侵入掸邦和老挝王国,还向西攻打了阿萨姆地区。

进入19世纪后四面扩张的缅甸贡榜王朝遇到了一个大敌。

这时位于缅甸西部的印度已被英国征服。

英国的下一步目标是打通印度与马来半岛英属殖民地的联系,与此同时英国还希望打通从西南方向入侵中国的通道。

要实现这两个目标就有必要把缅甸纳入英国的殖民体系。

1824年至1885年期间占领印度的英国人先后发动了三次入侵缅甸的战争。

这时的缅甸尽管是东南亚最强大的国家,但面对已完成工业革命的英国仍是脆弱的。

第一次英缅战争后英国取得了缅甸沿海的阿拉干和丹那沙林两省。

第二次英缅战争后英国强占了整个下缅甸。

第三次英缅战争后缅甸于1886年1月1日被并入英属印度。

清政府在事后与英国签订的《中英会议缅甸条款》中承认英国对缅甸有支配权,但缅甸仍对中国照惯例每十年朝贡一次。

1894年清政府在与英国签订的《中英滇缅商务条款》中声明放弃对缅甸的宗主权。

印度正如上文所说是由英国殖民者所塑造出来的一个国家,而古代的印度只是一个地理文化上的区域而已。

印度最早的民族主义者正是在英式教育下培养出来的。

印度独立之后的首任总理尼赫鲁就曾公开说过:“我在精神上与其说是一个印度人,不如说更像一个英国人”。

独立后的印度领导层在思想几乎都有明显的英国色彩,所以印度自独立以来就始终以大英帝国在南亚的殖民遗产继承者自居。

1947年刚独立的印度就迫不及待与锡金签订了《维持现状协定》,从而继承了英国向锡金派驻专员的权利。

1949年印度又通过缔结《永久和平与友好条约》的形式继承了当年英国对不丹所享有的“指导、保护”的特殊权利。

印度还要求继承英国殖民政府非法划定的麦克马洪线,同巴基斯坦在克什米尔地区大打出手,1987年到1990年期间印度又出兵干涉斯里兰卡内战》........

印度这种咄咄逼人的扩张主义国策使其与几乎所有邻国均存在一定的领土争端和边境冲突。

既然印度以英国殖民遗产的继承者自居,那么印度似乎没理由会对缅甸网开一面。

英国当初对尼泊尔、锡金、不丹三国的殖民采取的是保护国模式:这三国在内政外交上受英国“保护”和控制,但在形式上仍保留本国政府。

英国由始至终也没把这三个喜马拉雅山地小国并入英属印度。

当时被称为锡兰的斯里兰卡和这三国一样受英属印度政府托管,但斯里兰卡同样未曾被并入过英属印度殖民地。

印度在独立后连这几个从未被并入过英属印度的国家的主意都要打,那么就更没理由会放过曾被并入英属印度的缅甸了。

然而缅甸被并入英属印度完全就是英国殖民者外力干预下结果。

缅甸和印度在人种、语言、宗教、历史文化更方面都显得格格不入。

自从缅甸被并入英属印度起缅甸人和印度人就不断发生摩擦。

英国殖民时期印度移民大量涌入缅甸,因此抢走了不少当地人的饭碗。

1930年缅甸爆发了反印度人的暴动,与此同时印度的非暴力不合作运动正如火如荼,英国为尽可能降低风险就在1937年将缅甸从英属印度,缅甸就此成为直接受英国统治的英属缅甸。

如今被缅甸人誉为国父的德钦昂山在1940年同日本特务机关取得联系。

1941年12月27日德钦昂山组建了缅甸独立军,在接受日本的武装后潜回缅甸与英军作战。

正是在德钦昂山组建的缅甸独立军的协助下日军得以于1942年3月8日击败英军并顺利攻克仰光。

同年3月至8月间德钦昂山领导的武装又协助日军击败了中国远征军。

日本占领缅甸后成立了以巴莫为首的傀儡政权。

德钦昂山在这一政权中出任国防部长的要职并组织了缅甸独立义勇军。

这时的缅甸在日军支持下宣布脱离英国的殖民统治,然而名义上独立的缅甸实际上处于日军的占领控制之下。

1944年8月4日至7日眼看日军大势已去的德钦昂山与缅共代表德钦索、德钦丹东、德钦巴罕会谈后成立反法西斯同盟(后改名为反法西斯人民自由联盟)并秘密联络了在印度的英国当局寻求支持。

1945年3月27日昂山领导的武装在英国的支持下倒戈向日军发动了袭击。

1945年日本战败投降后英国势力试图卷土重来,然而这时英国的殖民体系已在战争中被破坏殆尽。

二战结束后几乎所有殖民地都爆发了不同程度的独立运动。

1947年6月英国提出的《蒙巴顿方案》将英属印度根据宗教信仰划分为印度和巴基斯坦两个独立国家。

本来按说缅甸早在1937年就已从英属印度划出去了,然而印度却想让缅甸成为印度的一部分,不过印度的这一想法遭到缅甸方面的坚决抵制。

当时的缅甸领导人吴努经过与英国和印度的斡旋达成了使英国、印度认可缅甸独立的协议。

印度和缅甸各自独立以后困扰两国关系最大的症结就是印度那种以英国殖民遗产继承者自居的心态。

印度独立以来不仅常与老对手巴基斯坦爆发边境冲突,而且吞并了锡金、控制了不丹、干涉过斯里兰卡内战......这一切都被缅甸看在眼里,所以缅甸在潜意识深处对印度是有所提防的。

第三次印巴战争中导致大量的孟加拉难民涌入缅甸。

这些难民同缅甸境内的罗兴亚人合流造成了今日的罗兴亚人问题,所以缅甸在这个问题上对印度也是存在不满情绪的。

1964年缅甸国内的排印运动达到高潮:当时有30多万在缅甸的印度侨民被赶走,印度侨民在缅甸的资产也被缅甸政府没收。

1988年印度甚至一度和缅甸断交,直到1993年两国才恢复了外交关系。

从此以后缅甸和印度的关系一直不愠不火。

尽管印度方面强调双方早在1967年就签订了《印缅边界协定》,但实际上印度和缅甸接壤的曼尼普尔邦地区至今还有很多地区没明确的边界线。

常有印度媒体报道曼尼普尔邦地区的界碑被缅甸“破坏”,但印度政府对此的反应一向低调。

印度方面一再强调印缅边界的问题解决了,如今印度和缅甸都对边界现状没异议。

这其实更多是为了息事宁人。

印度在南亚区域内与巴基斯坦、尼泊尔、不丹、斯里兰卡、马尔代夫等邻国均存在一定的纠葛,相比之下对位于东南亚板块的缅甸则多少有些鞭长莫及。

在这种形势下印度也不愿再过多树敌,所以多年来印度始终致力于缓和与缅甸的关系。

印度曾搞出一个耗资4.84亿美元的“卡拉丹多式联运项目”:内容包括将印度东部的加尔各答海港与缅甸若开邦的实兑海港连接起来。

此外印度还提出了被称为“东西经济走廊”的印度-缅甸-泰国三边公路计划:这是一条3200公里长的公路,将通过缅甸连接印度的莫雷和泰国的梅索,印度试图以此计划扩大自己对东盟的影响力。

印度最为关切的还是印度东北部分离主义问题:印度东北几个邦的人种和宗教信仰和印度本土差异巨大,反而倒是和缅甸相对较为接近。

当然这并不是说这几个邦的居民都是缅甸后裔。

曼尼普尔邦的居民自认为是华人后裔,而历史上的阿萨姆地区则是以傣族人口为主。

阿萨姆、曼尼普尔都曾建立过自己的国家。

历史上这一地区既不属于印度,也同样并不属于缅甸。

缅甸只是在18世纪一度统治过这一地区大约四十年左右。

不过这一地区在人种和地缘上与缅甸的联系要比与印度本土之间更为紧密。

这在印缅边界线实际上并未完全明确的前提下就成为了两国之间的一个敏感问题。

印度在与东北各邦的地方武装力量交火时有时就会越过印缅边境。

一旦印度军队越界,那么缅甸方面就会很紧张。

近年来印度也多次表示希望与缅甸在边境地区采取联合行动。

在领海方面靠近缅甸的安达曼群岛被印度控制,加上印度本土的威慑使印度几乎可以控制孟加拉湾,从而把握住缅甸通向外界的海上道路。

1971年印度海军曾封锁孟加拉湾,这在当时令缅甸和孟加拉国有很大的戒心。

印、缅两国在陆地和海洋都有领土(领海)争议。

这决定两国彼此之间是存在一定戒备心理的,然而印度和缅甸之间却很少出现边界摩擦。

这是因为两国都不愿意挑起领土争端,所以长期以来两国都有意识选择了“搁置争议”。

主要精力在南亚的印度不愿过多树敌,而主要精力用于对付国内地方民族武装的缅甸也同样不想和印度撕破脸。

在这种形势下双方有意识地维持着一种不愠不火的关系。

印度为了得到缅甸的支持常口头承诺援助缅甸:2010年印度向缅甸铁路提供6000万美元的贷款,还有10亿美元投资用于开发缅甸的天然气。

印度与缅甸若开邦开展了包括炼油、储存、混合和零售等石油方面的合作,还为缅甸癌症患者提供Bhabhatron II医疗辐射设备。

不过办事效率低下的印度并没真正把很多口头上的援助落实到位。

缅甸既需要印度的援助,又对印度存在戒备心理,所以双方只能是不愠不火若即若离。

各代皇位都是拼命挣出来的,但宋朝三位帝王都拼命拒绝不坐皇位

在,第三位就更夸张了,父亲儿子是皇帝不说,连自己的老婆都是皇帝,到后面自己的女儿儿媳都有当皇帝的想法了,不得不说是古代皇帝中奇葩的存在。

皇帝的位置谁都想做,但是在宋朝,却有三位原本不想当皇帝的皇帝被各种原因架上了皇帝的宝座,这究竟是因为什么?让我们见识下这三位“生性淡薄”的皇帝 赵曙是宋朝第五帝,是弟弟濮王的儿子,也是宋朝第一位不想当皇帝的皇帝。

宋仁宗久未得子,好不容易生下两个又相继夭折,赵曙因此两次被立为皇储,又两次被废储,不得不说皇权真的很现实。

在仁宗病逝前,无子继位的他只好留下遗命让赵曙登基。

两度废立的赵曙生怕自己成为皇位更替斗争的牺牲品,屡次拒绝登基,在大臣的再三逼迫下还是以装病来逃避。

但国不可一日无君,找不到继承人的大臣们只好用担架将赵曙抬出,将其推坐龙椅之上,跪拜山呼万岁,才完成登基大典。

即使成为皇帝,赵署依然想要摆脱,在仁宗皇帝的入葬时,还提出要守丧三年让大臣代理军政来逃避,不过遭到所有大臣的反对,只好接受这个“残酷”的结果。

不过可能因为心理压力过大,登基不到三天的赵署真的病倒了,后来也仅仅在位五年就驾崩,死时才36岁,看来当皇帝对他来说实在不是什么好出路。

赵桓。

赵桓是宋朝第九帝,长子。

当时北方金军经常南下侵扰,河北沦丧后,宋徽宗害怕自己成为成为“亡国之君”,果断退位,并将皇位传给了。

赵桓深知自己只是的角色,自然不肯从命。

不过徽宗自然有办法,在金军直逼开封时,看到前方传来的情报,直接气昏过去,并写下皇太子继位诏书,皇帝昏迷不醒,战局需要人来稳定。

无奈之下赵桓被大臣们推上了皇位,没多久徽宗又醒了,赵桓只好捏着鼻子当起了皇帝。

不过赵桓的为人处事与徽宗一样优柔寡断,对于政治上不利局面缺乏决断力,因此在赵桓继位两年后,金军攻陷汴京,父子二人皆被俘虏,死在异域。

赵扩是宋朝第十三帝,的次子。

赵扩继位时他的父亲宋光宗仍然健在,但是在赵扩爷爷病逝时,继位的光宗以病为由拒绝亲自主持丧礼,被大臣们借机弹劾想要改立赵扩为皇帝。

不过赵扩唯恐步其父不孝后尘,为天下唾骂,极力推辞。

但是碍不过权势过重的赵汝愚逼迫,加上太皇太后命人将黄袍强披在其身上,众大臣山呼万岁才接受登基事实。

初登基的赵扩还能够招贤纳士,勤政爱民,但是到了后期年老昏庸,无法辩驳奸忠,使得朝堂藏污纳垢,政局混乱。

宋朝出现这么多皇子不愿当皇帝的现象,也侧面说明宋朝皇帝的软弱性吧,在宋朝两代数十位皇帝中,绝大多数都是优柔寡断之辈,对内听信谗言,对外胆小怕事,遇到外敌入侵都是割地求和以保一方安平,所以才会造成宋朝国土越来越小,直到最后灭亡吧。

随机文章请问「东周」为何又分「春秋」和「战国」?杨坚为什么要篡周建立隋朝?2017西安ufo事件真相,金字塔形状的不明飞行物竟是风筝揭秘外星人存在终于被证实,金星/玛雅文明成为外星人存在的证据为什么台风用女性名字,专家称愤怒的女人和台风一样杀伤力巨大迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

古时候的快递小哥配送效率如何?都是如何出行的

笔下的“烽火连三月,”,诗中的“马上相逢无纸笔,凭君传语报平安”,都是书信时代才有的动人情谊。

中国的邮驿制度由来已久,有着长达3000多年的历史,早在时就有了邮驿,邮驿每隔34里设有一个驿站,驿站是中国古代供官府传递文书和军事情报的人员食宿和换马的地方。

驿站形成的时间虽然很早,但驿站作为词汇出现却是在13世纪蒙古人统治中国后,“驿站”在以前只称作“驿”,“站”字是外来词,乃是蒙古语“站赤”的音译。

后来“站”字融入汉语中,逐渐演变成“驿站”一词。

驿站作为官道,是专门给皇家和官员使用的。

宋代以前,驿站只供官员寄送公文,后来才允许送一些官员的私信,不过只限一封。

古代平民无权使用驿站,只能通过其它方式寄信。

说起古代的寄信方式,许多人往往想到“飞鸽传书”一词,然而飞鸽传书在古代并不流行,而且成功率很低。

人们选择鸽子来送信,是利用鸟类认识回家的路这一天性,然而普通鸽子无法用来送信,需要专门训练的信鸽才行,而且专门养信鸽来送信,成本太高,鸽子也只能单程往家里飞,限制性很大。

古代平民寄信,富裕人家往往有家奴骑马代送,普通百常托熟人顺路带信,古代常见的就有托进京赶考的书生带信,然而托熟人带信一般需要顺路,而且时效性比较长。

另外,也有托官员帮忙带信的,然而托官员带信,偶尔一次两次还行,也并不是长久之计。

古代除了官员到各地出差,有职务之便可以带信外,商人往往也可以帮忙带信,然而商人无利不起早,帮忙带信通常是需要收费的,费用一般也要几十文钱,相当于现在的百来块钱,虽然费用不低,但商人的往返频率都比较高。

由于古代送信的速度较慢,时间较长,往往要一两个月,为了防止信件的损坏,就需要专门的工具来保护信件了,于是古人发明了邮筒来存放信件,邮筒的材质一般是竹子,当然也有皮革、玉制或铜制的邮筒,然而竹制的邮筒取材方便,成本较低,适合普通百姓使用。

寄信的时间虽然漫长,却也显得信件的珍贵。

古人之间的书信往来,更是留下了无数风流佳话。

的《快雪时晴帖》便是写给友人的一封书信,虽然只有短短二十八个字,却成为了流传千古的书法佳作。

凛冽寒冬,大雪初晴,心情极畅的王羲之忽然想起好友张侯,于是信笔一挥,写下几句问候语,虽然只有寥寥数字,却遥寄了冬日里的一份温情。

随机文章唐朝的官制?隋文帝杨坚都有哪些政治举措明朝[永乐大钟]的由来?探索蚺和蟒的区别是怎么样的,蚺的体积比巨蟒还要庞大(长达12米)世界上真有美人鱼存在吗,美人鱼/南海鲛人是同一种族不同分支迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!