为何说诺曼之后再无英国?这句话正确吗?

诺曼人所征服的是一个经过了盎格鲁萨克逊人帝王阿尔弗雷德大帝所唤醒的,已经形成了强烈的盎格鲁民族意识以及认知统一并成型的英格兰。

之所以下这种结论,是因为有几个标志,正统的英语----诺曼征服前的英语,是经过盎格鲁系的威塞克斯

【千问解读】

“诺曼后无英国”,这句话可以说是一点毛病都没有的。

诺曼人所征服的是一个经过了盎格鲁萨克逊人帝王阿尔弗雷德大帝所唤醒的,已经形成了强烈的盎格鲁民族意识以及认知统一并成型的英格兰。

之所以下这种结论,是因为有几个标志,正统的英语----诺曼征服前的英语,是经过盎格鲁系的威塞克斯王国的大力推行,已成为欧洲最高度发展的民族语言。

统一的银币:诺曼征服前的英国,经济已上了一个台阶,货币经济发达,货币体系成熟并动行良好。

要知道,发达先进如古代的中国,即使到唐朝末年,布匹和金属器皿仍是高于货币的主要交易和支付手段!

成熟的政治体系:贵族民主制度-贤人会议

但这随着诺曼征服,几乎都不复存在。

除了经济发展程度没有退步之外。

成熟的正统英语,此时却随着亡国失去了官方地位。

英语中开始夹杂5万多个法语词汇,而且主要集中于政治、军事、法律、宗教这些高大上领域。

这就是所谓现代英语的前身。

直到今天,英国的王徽上也写的是古法文,这某种意义上,说明在法理上,英国王室是来源于法国的。

不光是语言,什么重要领域都是以征服民族的身份实行统治和制定规则。

英国传统的贵族民主制度-贤人会议被废除,代之以诺曼人的专制、严酷统治。

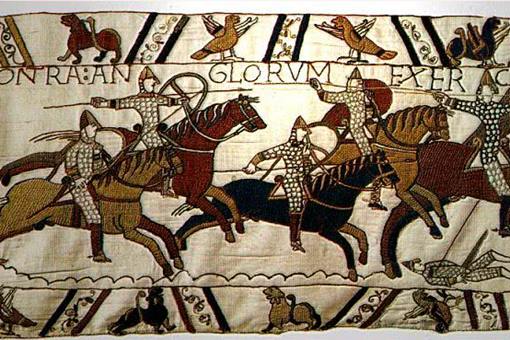

另外,诺曼征服是以1万多外来征服者,统治150多万英国民众,是绝对的少数统治多数。

英国的自由民更不是所谓为诺曼征服者效忠、纳税,人家为你打仗。

拜托,人家为自己的既得利益打仗,为巩固对你世世代代的民族欺凌压迫打仗,怎么就成了为你打仗?英国人,不论富贫,都要被征服政权勒索,世代交纳“丹麦金”,这可是一切常税之外的侮辱性、征服性质极浓的苛税。

最大的亡国标志,是这个国家的精英人士---贵族、骑士阶层基本被诺曼人消灭了,除了大量杀戮,剩下的彻底被剥夺土地和财产,用来分给外来征服者。

据史料记载,光是在英格兰北部的屠杀,就有10万英格兰人民丧生。

而当时英国北方总人口大约也才五十几万。

英国从贵族到自由民,土地特别是最优质的土地全部被诺曼征服者无偿剥夺。

大量英国贵族沦为无产阶级,只好流亡国外,人数之多甚至组成了拜占庭帝王的卫队主力。

平民无力逃亡,只能世世代代给征服者当农奴,做低等的炮灰。

为了最大限度的实行民族压迫,诺曼人对英国进行有史以来最严厉、最细致的土地、财产、户口登记,英国人谁也不许隐瞒财产,否则。

。

。

。

呵呵,你懂的。

正是极度残酷和血腥,所以这一登记又称为“末日判决书”。

英国做为法国的附庸,甚至被迫派大量炮灰参加十字军远征。

英国民众陷入的是漫长的似乎永远没有尽头没有希望暗无天日的生活,苦难而愚昧。

上升通道差不多都在诺曼征服者和他们的奴仆(或者说英奸家族)手里把控着。

英国近现代较其它欧洲各国显著的巨大贫富悬殊,就是诺曼时代民族征服下的耻辱后遗症。

如果说这都不叫亡国,那对不起,天底下从没有亡国的事发生。

妖怪不吃人就缺能量,悟空从不吃人为何却始终有旺盛精力?

在西游记记忆之中,若是论起法术,孙悟空的法术肯定是能够名列在前的,虽然是妖怪之中的一员,但是却没有吃过人,孙悟空从不吃人,正是因为他修炼的法术不允许吃人,只要靠着修炼法术就能够获得能量。

吃人也是修炼方式在妖怪的世界之中吃人是必然的,也是天性,要想活下去,要想修炼得到就必须要去吃人。

就有很多的妖怪,他们都是靠着吃人为生,不论是土长的又或者是天上的神仙下凡,都是要补充能量的,吃人就是妖怪的一种修炼方式,哪怕是猪八戒和沙僧,曾经在天上为官,可下班之后也必须要去靠着吃人才能够解决温饱问题以及补充能量。

沦为妖怪后的宿命当年观音菩萨从东土大唐到流沙河的时候还没看得清楚到底是一个什么样的人,沙僧就出来要和观音对打,最后沙僧也说自己是天上的卷帘大将,可现在沦落到凡间之后,就只能靠着吃人为生,专吃过往的取经人,还吃了9个。

猪八戒曾经也是天上的天蓬元帅,级别也不低,可在下凡之后依旧是靠着吃人为生,因此不论是天上下凡的神仙又或者是地面上的妖怪,在平常就只能够吃人,这样才能够补充能量。

修炼代替吃人1316世界之最可孙悟空他却从不吃人也很少有着饥饿的感觉,在花果山的时候就吃一些野果子,出门在外也只是靠着化缘补充能量,一般是不会感觉到特别饿的,之所以不吃人正是孙悟空不能吃人,他要靠着修炼汇聚能量。

在三星洞的时候,菩提祖师就曾告诉孙悟空不能作恶不能吃人,不然则会影响修行。

孙悟空有能聚集能量的法术,也没必要靠着吃人。

孙悟空成佛之后变成斗战胜佛,因品阶不够,无法参加蟠桃会。

在西游记之中,孙悟空对于蟠桃会的执念是比较深的,不论是当年为妖怪又或者是变成齐天大圣,以及到最后成为斗战胜佛,一心都想着能够参加蟠桃盛宴,可等成佛之后就发现原来自己一直都没有资格。

没有参加的资格孙悟空当年正是因为扰乱了蟠桃盛宴,因此才被玉帝逮捕,最终大闹天宫,孙悟空性格本身就比较偏激,也比较骄傲不逊,就喜欢拔尖,喜欢被别人承认,如果是得不到就喜欢,毁掉当年在当齐天大圣的时候就已经知道有了蟠桃盛宴。

本来还没想着有什么,可随后就被玉帝派去看守蟠桃园,在听过七仙女说过的话语之后才明白自己身为堂堂的齐天大圣可竟然无法参加蟠桃盛宴,连邀请函都没得到,这也令孙悟空内心十分恼怒,也正是因为这个原因,最1316世界之最后才大闹了天宫。

大闹蟠桃盛宴变成了赤脚大仙的样子,参加蟠桃盛宴,不仅把蟠桃盛宴弄得一盘糟,还偷吃了太上老君的金丹,孙悟空虽然已经是受到了玉帝的提携,并且在天庭为官,可他却没有参加蟠桃会的资格,太上老君也曾经为孙悟空求情,并放弃了参加蟠桃会的资格。

高管职位的宴会想要参加蟠桃会,首先就是一定要有职责职位才行,要在天庭围观才能够参加蟠桃盛宴,本身蟠桃会的性质就是论功行赏,对天庭有贡献的就能参加,孙悟空虽为齐天大圣,但却对天庭没什么太多的贡献,因此不能参与。

再变成斗战胜佛之后,也没有参与的能力,斗战胜佛在灵山的排名是在48名,可是要想参加蟠桃盛会,必须都是领导阶层的人,因此eFUBnj也不够资格去参加蟠桃盛宴。

永徽之后:唐高宗时代的权力更迭与治世余韵

从永徽六年(655年)册立为后到显庆四年(659年)集团覆灭,这段历史见证了皇权与相权的激烈博弈,也标志着唐代政治生态的深刻转变。

一、永徽余晖:背后的制度惯性 永徽之治(649-655年)的繁荣源于对贞观制度的延续。

即位之初,沿袭 三日一朝 改为 一日一朝 的勤政传统,修订《永徽律》并编纂《唐律疏议》,将法律条文与司法解释。

这种制度惯性使在人口、经济、军事领域持续突破:全国户数从贞观年间不足三百万户增至380万户,疆域东至朝鲜半岛、西抵里海、南达越南横山、北逾贝加尔湖,形成 九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒 的盛况。

但盛世表象下暗藏危机。

高宗虽延续政策,却在永徽四年(653年)设立常平署调控物价,暗示中央财政对地方经济的干预增强。

这种集权倾向与的政治特权形成矛盾,为后续权力斗争埋下伏笔。

二、显庆风云:皇权对相权的全面反制 永徽六年(655年)的 废王立武 事件成为权力格局转折点。

高宗在武则天支持下,突破长孙无忌、褚遂良等元老重臣的阻挠,改立武则天为后。

此举不仅是后宫争宠的结局,更是皇权对相权的宣战——当褚遂良以 的极式谏阻时,李治已决心打破 贞观遗风 下文官集团对皇权的掣肘。

显庆四年(659年)的 长孙无忌案 将这场博弈推向高潮。

许敬宗诬告长孙无忌谋反,高宗未予审讯即将其流放黔州,旋即赐死。

这场清洗不仅铲除关陇集团核心,更通过修订《姓氏录》打破自以来的,使 五姓七望 等世家大族失去政治特权。

武则天之兄武元庆、武元爽借此机会跻身政坛,标志势力正式登上历史舞台。

三、龙朔改制:中枢权力的结构性重组 权力清洗后,高宗启动 龙朔改制 (661-663年),对中枢机构进行根本性调整:废除二十四司,改设六官(司礼、司戎、司农、司徒、司空、司寇),试图构建皇权直接掌控的行政体系;同时提升地位,使文人学士获得参与机要的机会。

这种改革虽因操作复杂而半途而废,却暴露出高宗打破制、建立绝对皇权的野心。

军事领域同样经历变革。

灭、平百济的战争中,高宗突破 将从中御 传统,赋予前线将领更大自主权。

这种转变既带来军事胜利,也导致地方军阀势力抬头,为埋下隐患。

四、麟德迷局:二圣临朝的权力平衡术 麟德元年(664年),高宗因风疾目眩,开始授权武则天 垂帘听政 。

这种 二圣临朝 模式实为权力制衡的产物:高宗通过扶持武则天对抗关陇旧臣,又借李勣等将领制衡后族势力。

当武则天试图染指军权时,高宗立即提拔等将领,并在乾封元年(666年)泰山中刻意突出自己 天命所归 的形象。

这种平衡术在文化领域亦有体现。

高宗支持译经事业,却拒绝为其撰序,转而由自己撰写《大唐三藏圣教序》;他重修《》时,特意增加《天文志》等科技篇章,彰显 文治武功 并重的帝王形象。

五、历史回响:治世转型的深层逻辑 从永徽到显庆的权力更迭,本质是唐代政治文明从 贵族共和 向 君主专制 的转型。

高宗通过瓦解关陇集团打破门阀政治,却因过度集权导致宦官势力崛起;武则天借机掌权虽开创 ,却使皇位继承陷入混乱。

这种 其兴也勃焉,其亡也忽焉 的轨迹,在安史之乱后的中再度显现。

在制度层面,永徽年间修订的《唐律疏议》成为中华法系典范,其 德礼为政教之本,刑罚为政教之用 的理念影响后世千年;显庆年间设立的医学专科、数学科考,则推动制度向专业化转型。

这些制度遗产证明,即便在权力斗争最激烈的时期,中华文明仍保持着强大的自我更新能力。

当后世回望这段历史时,看到的不仅是高宗个人的权谋算计,更是一个文明在制度创新与权力集中间的艰难抉择。

永徽之治的余晖照亮了显庆年间的改革,而显庆年间的震荡又为的到来提供了镜鉴。

这种治乱循环的历史逻辑,恰似《周易》所言 穷则变,变则通,通则久 ,在权力更迭与制度演进中,书写着中华文明永续发展的密码。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。