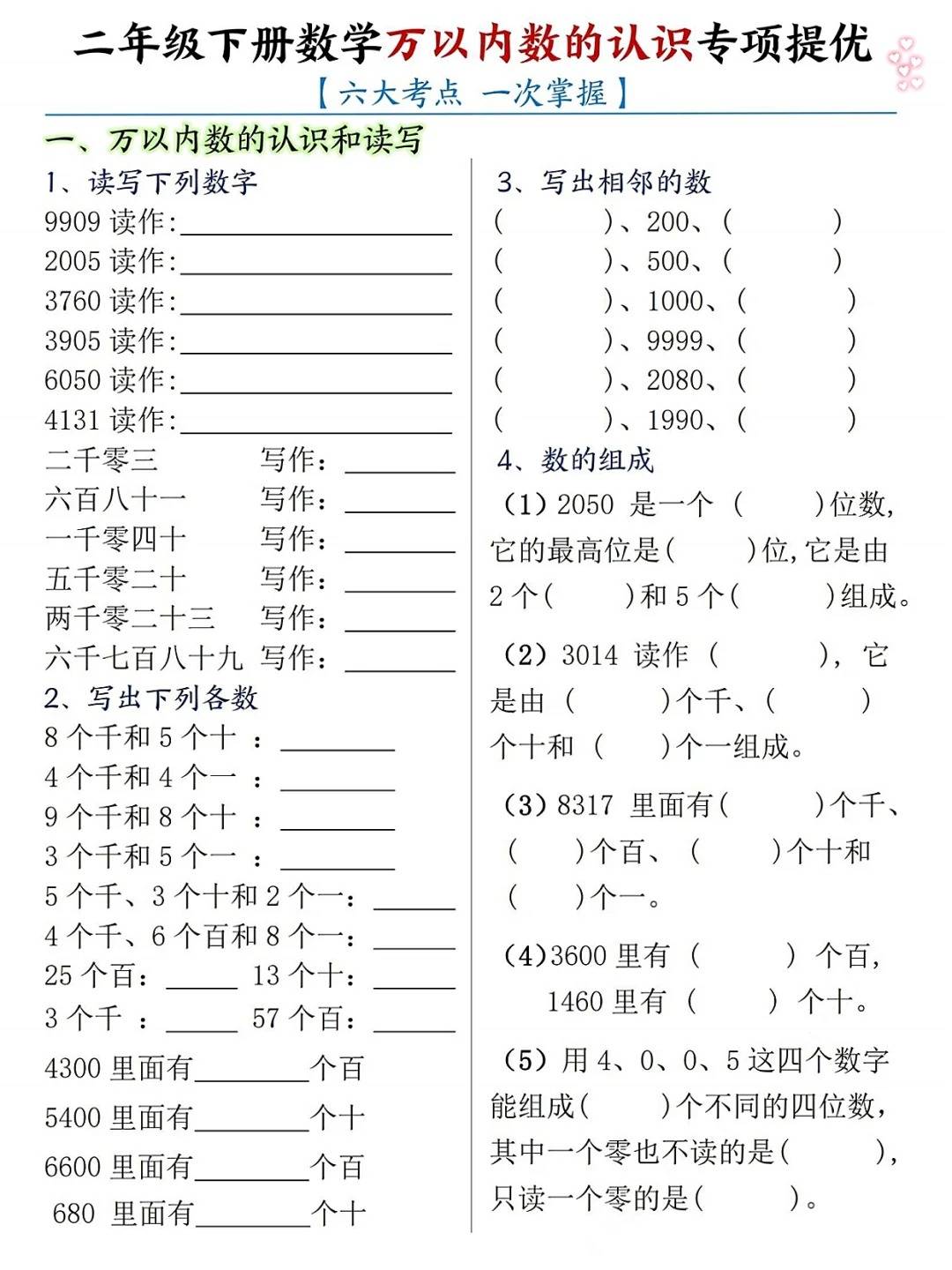

二年级下册数学万以内数的认识专项提优

涵盖万以内数的认识和读写,如读写数字、写相邻数、分析数的组成;万以内数的大小比较及近似数,包括数的大小比较、求近似数等;还有填数…

【千问解读】

这份资料是二年级下册数学 “万以内数的认识” 专项提优练习,围绕六大考点展开。

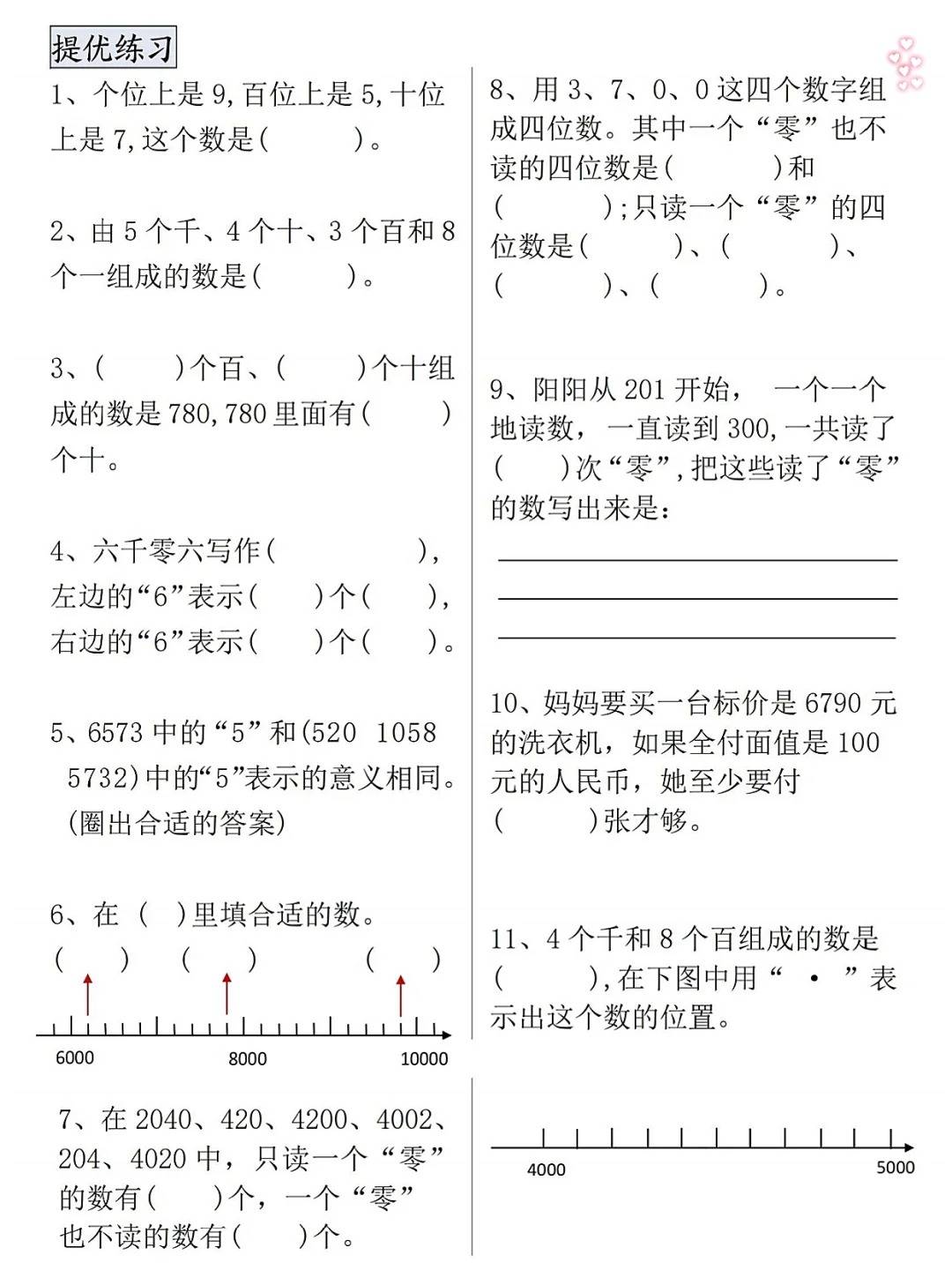

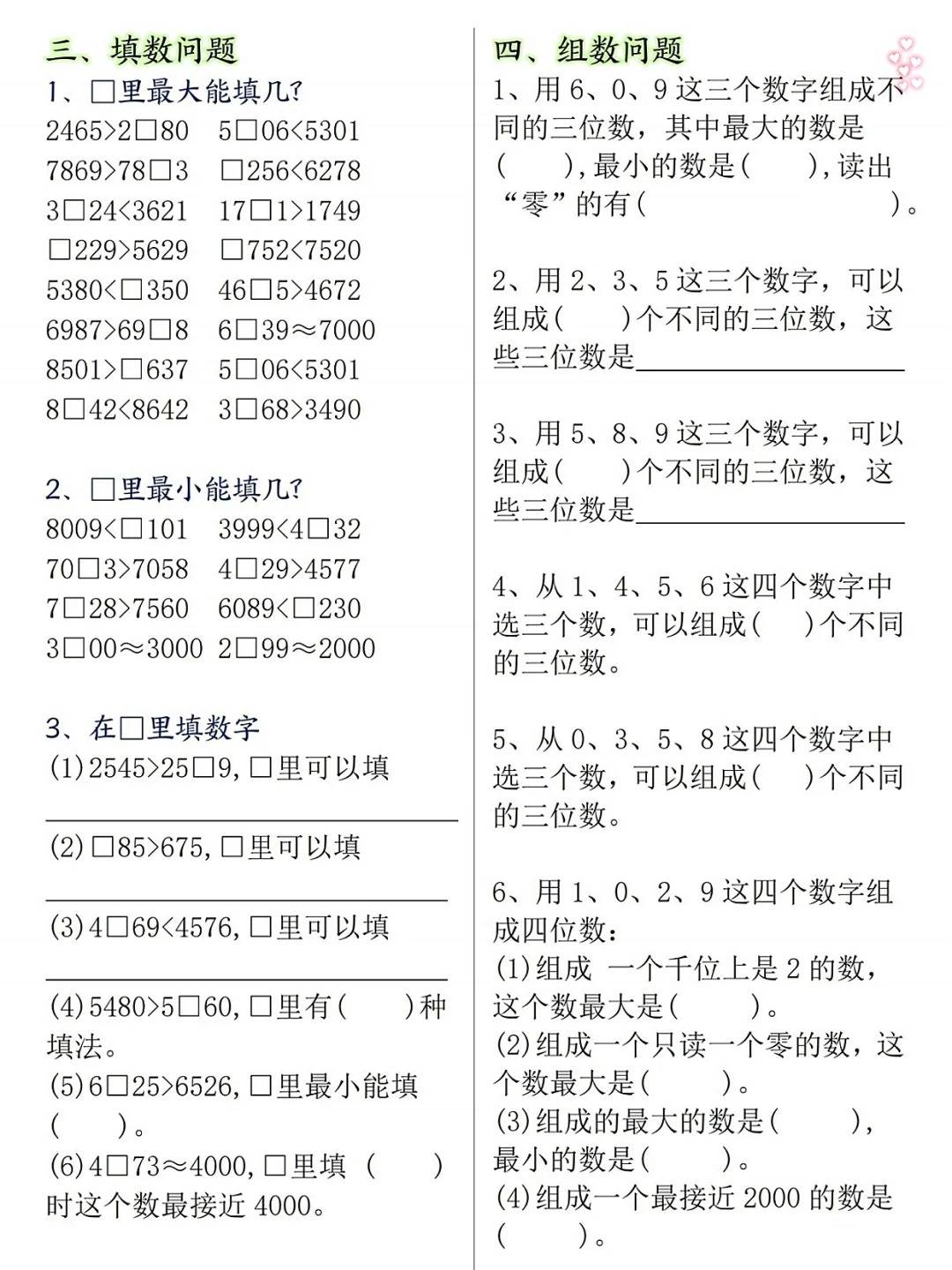

涵盖万以内数的认识和读写,如读写数字、写相邻数、分析数的组成;万以内数的大小比较及近似数,包括数的大小比较、求近似数等;还有填数问题和组数问题,如确定方框内最大或最小能填的数、用给定数字组成不同的数等。

关键词:二年级下册数学、万以内数的认识、专项提优、数学练习 。

以下为部分截图,具体看完整PDF文件

系统梳理了万以内数相关的重要考点,有助于学生全面掌握该部分知识。

丰富多样的题型能锻炼学生的数学思维和解题能力,比如在数的组成和组数问题中,培养学生的逻辑思维;在大小比较和近似数问题中,提升学生的数感和估算能力。

通过针对性的练习,学生可以及时发现自己的薄弱环节,进行有目的的强化训练,从而更扎实地掌握万以内数的知识,为后续数学学习奠定良好基础。

纵观三国大小战役无数,“火攻”为什么总是不离左右?

学运动能力开发后悔死了?2025千万别学运动能力开发专业?

本文将为大家解答运动能力开发专业真的不好吗?是不是很烂?学运动能力开发有前途吗?好就业吗?好找工作吗等问题。

一、学运动能力开发后悔死了?学运动能力开发后悔死了,这种说法仅为少数考生的想法,并不能代表绝大多数学运动能力开发专业的学生的想法。

下文将为2025年高考生解释,为什么网上会出现“不建议学运动能力开发专业”、“运动能力开发专业是不是很烂”等声音。

运动能力开发专业基础信息学历层次授予学位学制年限本科专业教育学或理学学士四年学运动能力开发后悔死了的原因之一:有的考生本来没有报考运动能力开发专业,但是却被调剂到了运动能力开发专业。

在大学里读了几年运动能力开发专业后,也仍然对运动能力开发提不起兴趣,所以自然会产生学运动能力开发后悔死了的说法。

但这只是由于考生的志愿填报失误造成的,并非是因为运动能力开发专业不好、很烂!学运动能力开发后悔死了的原因之二:部分考生在报考运动能力开发专业的时候,并没有真正了解运动能力开发专业的核心课程,就直接填报了运动能力开发专业。

但是真正在大学里学习运动能力开发专业时,却发现那些课程对于自己来说有一定难度。

所以才会说学运动能力开发专业后悔死了!二、千万别学运动能力开发专业?综合上文可见,学运动能力开发后悔死了的主要原因在于个人考生,而非是运动能力开发这个专业不好,所以“千万别学运动能力开发专业”这种说法自然也是不成立的。

建议对运动能力开发感兴趣的考生,在充分了解运动能力开发专业学什么、到底好不好就业后,再判断运动能力开发这个专业是否真的适合自己,而不是随便听信了他人“千万别学运动能力开发专业”的片面之词。

1、运动能力开发专业毕业干什么:主要就业去向:职业联赛俱乐部、高水平运动队、社会体育机构。

2、运动能力开发专业培养什么人:培养深入了解运动科学知识,能测量和监控不同人群参与运动过程中的表现情况,并为参与体育运动人群提供运动能力提升建议;能向各类人群传播运动科学知识,制定运动处方并指导训练实践;擅长通过数理统计分析运动员比赛和训练中的运动表现并提供改善方案;能胜任大众健身和体育健康机构运动训练指导、体育科研机构学术研究和实践探索、各类职业和社会体育运动团体数据分析及运动表现提升工作的高水平复合型人才。

由此可见,运动能力开发专业是一个比较好的专业,并非是烂专业。

认真学习完运动表现分析概论、运动训练监控、运动训练学概论、生长发育与运动、体能训练理论与方法、运动技能学习与控制、肌动学等运动能力开发专业核心课程的考生,在运动能力开发对口行业都会比较好就业、有前途!