高中生如何突破高考600分大关:家长须知的学习强度

2.假期不松懈:不论寒暑假,他从来不把时间浪费在无意义的娱乐…

【千问解读】

各位家长,你们好!今天,我想和大家聊一聊,作为普通人,孩子需要付出怎样的努力才能在高考中考到600分以上。

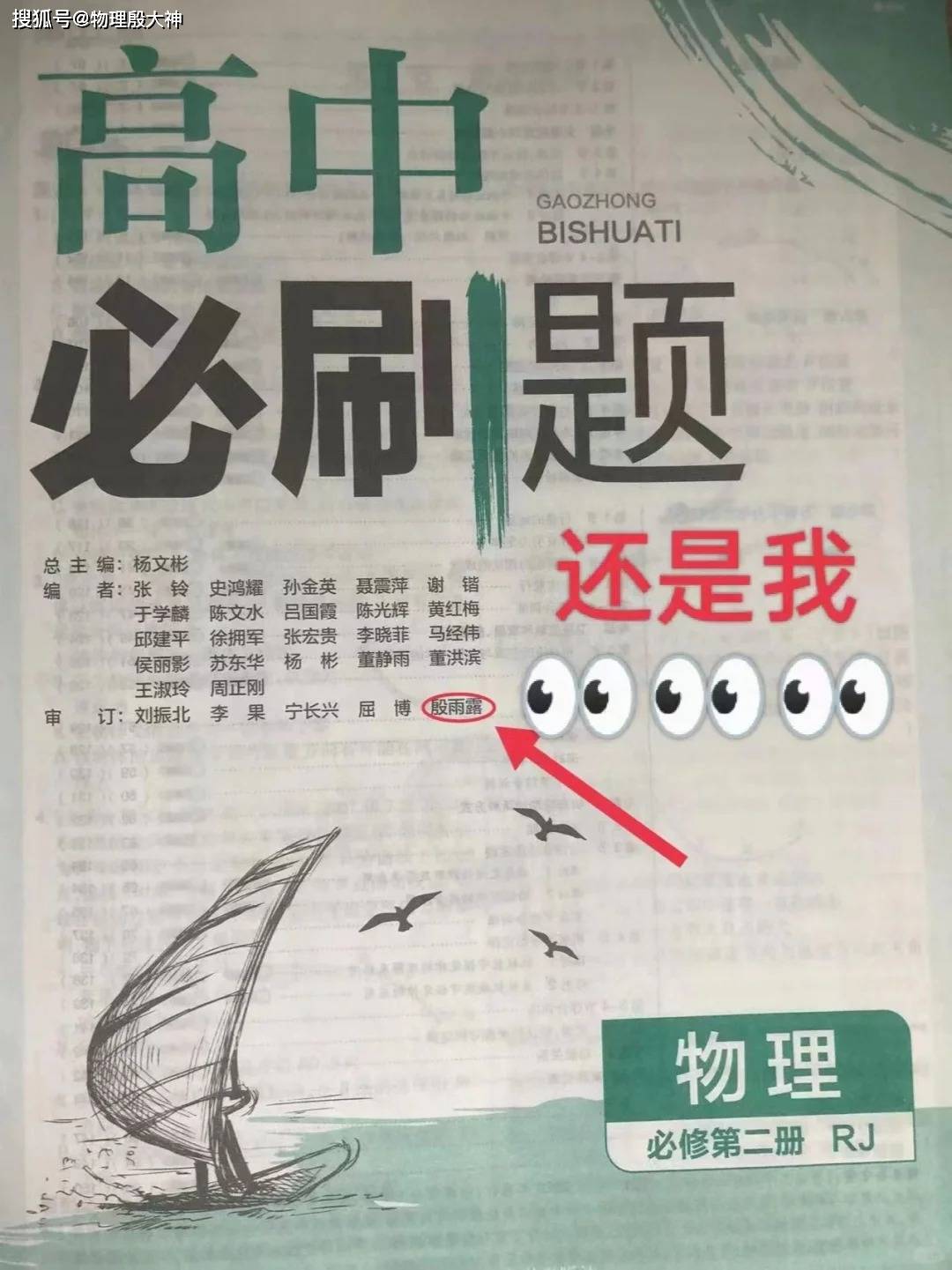

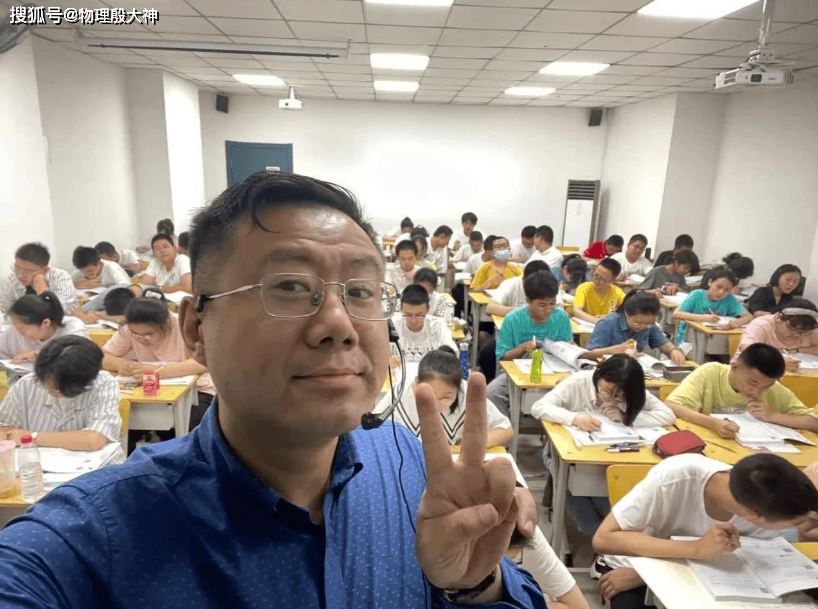

很多人以为,高分靠的是天赋和智商,但作为一名教了20多年物理的高中老师,我可以负责任地告诉你们,拼的远不只是智商,而是真正的努力和高效的学习方法。

什么是真正的拼命?

我们常听到“努力”这个词,但很多时候,孩子们的努力只是一种表面功夫。

所谓“拼命”,不是每天学16个小时就叫拼命。

那种刷存在感的“假努力”是没有意义的。

真正的拼命,是高效利用时间、集中精力学习每一个知识点,并且持之以恒。

我曾教过一个学生,智商高不高我不知道,但他的努力是毋庸置疑的。

他的学习方法有几点特别值得借鉴:

1.充分利用早晨的时间:每天早上,他都会用半小时背单词和古诗词,并且把五年内高考的优秀作文都背熟了。

这种习惯不仅巩固了语文和英语基础,也提高了他的记忆力和专注力。

2.假期不松懈:不论寒暑假,他从来不把时间浪费在无意义的娱乐上,而是用假期巩固薄弱科目,做系统复习。

他深知,高考不会因为假期而放松对你的要求。

3.全面掌握知识点:他对每个知识点都反复学习,不放过任何一个细节。

物理课上的笔记不仅记得详细,还多次复习,确保自己完全掌握。

4.错题整理与复习:他会把各科的错题整理成册,定期拿出来重新做。

每次错题回顾,都会帮助他找到薄弱环节,并不断强化。

5.高效刷题:高三期间,他曾一天内完成9套文综试卷,认真批改并总结错题,反复巩固。

这样的强度和效率,确保他对知识的灵活运用和掌握。

我要强调的是,这种学习强度并不是适用于所有人,但它告诉我们一个重要的道理:多少分的成绩,就需要付出多少分的努力。

很多家长问我,孩子成绩不理想怎么办?我的答案很简单:孩子需要重新审视自己的学习效率和方法。

如果每天都觉得很累,却没有实际进步,那可能就是在浪费时间。

所谓拼命,不是让孩子熬夜到深夜,而是在保证充足睡眠的前提下,把所有碎片时间都有效利用起来。

比如课间、饭后、晚自习前的时间,都可以用来快速回顾知识点或解决一些小问题。

更重要的是,要学会对内耗和焦虑说“不”,保持良好的心态,专注于学习本身。

高考不是拼天赋,而是拼谁能更高效、更持久地坚持学习。

希望你们能够帮助孩子找到适合自己的学习方法,共同努力迈向成功。

“韩流”为什么短时间就在世界兴起呢?

文化产业的威力其实在90年代就已经初见端倪。

韩流过去的“主战场”基本都是分布在东亚以及东南亚,在这些地区拥有极其数量多的粉丝群体。

但近年来,随着元素多样化、作品更具创新以及宣传力度加大等因素,韩流这股风也刮到了欧美地区。

进入千禧年以后,“韩流”更是一发不可收拾,随着《天国的阶梯》《蓝色生死恋》等韩剧的热播和Super Junior等第二代偶像组合的走红,韩国文化产业的影响已经开始走出国门,辐射亚洲了。

韩流是怎么兴起的?在这其中,韩国政府又扮演着怎样的角色呢? “韩流”能够在短时间内走向世界,离不开经济基础。

20世纪60年代至90年代,韩国大力发展外向型经济,其中包括工业化、科技化、城市化、现代化、民主化和国际化的一系列过程,被称为“汉江奇迹”。

二战后的韩国,但是接踵而来的是朝鲜战争又让他们的经济发展遭受重创。

战争结束后韩国的失业人数高达40%,支撑经济发展的基础几乎被毁灭。

面对这样的情况,韩国领导人提出经济开发五年计划和新乡村运动。

抓住产业分工转移的机遇,实行发展劳动密集型产业的战略。

随着经济逐渐复苏以及基础设施不断完备,韩国将目光转向了覆盖钢铁、造船、有色金属、汽车制造、电业等资本密集型重化工产业,实现了全面的产业升级。

从此,韩国走上了经济腾飞之路,GDP常年保持高速度增长,各产业发展态势一路向好。

1996年10月11日,韩国成为继日本之后第二个加入OECD(经济合作与发展组织)“富国俱乐部”的亚洲国家。

一、政府支持,提供了良好环境 就在韩国人民还沉浸在经济发展的硕果中,一场的灾难悄然来袭。

1997年7月,亚洲金融风暴席卷韩国。

外债高筑、企业倒闭、货币贬值、外汇储备锐减、失业率上升等危机浮现。

下一步该走向何方?韩国时任总统金大中给出了自己的答案。

除了实施“第二次科技立国”战略,金大中政府史无前例提出了“文化立国”战略。

基于此战略,韩国先后颁布《文化产业振兴基本法》等多项文化产业相关法规,以及成立“文化产业振兴院”等多个文化产业相关机构。

“文化立国”战略重点不仅仅是发展熟知的影视、音乐产业,还包括游戏、电竞、旅游等领域。

新时代韩国立志打造属于自己的文化标志。

“韩流”一词,最早出现在中国媒体,用来形容韩国影视及音乐等在世界范围内引起巨大反响的浪潮。

随着“韩流”的影响越来越深,韩国国家软实力和竞争力也迅速提升。

据报道,2018年韩国文化内容产业出口额为95.5078亿美元,文化内容产业销售额则为119.1103万亿韩元(约合人民币6941亿元)。

要知道韩国只是个国土面积只有10万平方公里,人口只有5000多万的国家。

而有这样惊人的成绩都要归功于韩国前总统金大中。

1998年金大中当选为韩国总统后,提出了“文化立国”的口号,将科技创新和文化产业确立为21世纪韩国经济发展的“立国之本”。

在这种指导思想下,韩国政府将文化部门的预算大幅提升了40%,加大对文化行业基础设施的投入,着力培养文化产业各领域高级人才。

另外还进一步放宽自由创作环境,加强知识产权保护。

1998年,韩国政府取消电影剪阅制度,代之以国际通行的分级审查制度。

种种措施彻底激活了韩国文化产业的发展。

从2000年开始,以《我的野蛮女友》为代表的一大批韩国影视作品涌向中国、亚洲甚至全世界。

金大中总统当初依靠文化产业盘活经济的想在一步步实现。

2008年至2011年,韩国文化产业出口规模以每年22.5%的速度迅猛增长。

2012年出口规模达到43.2亿,同比增长34.9%,成为韩国创造外汇第二多的产业。

二、产业的成功之道 谈到韩国影视剧,人们总会最直观的印象便是俊男靓女。

但是,真的仅仅只是俊男靓女就能够吸引观众的眼球吗?答案当然是否定的。

韩剧采取的是制片人和导演职责合一的“PD”模式。

制片人无需考虑资金筹备和市场销售,电视剧都是制作公司根据电视台订单要求量身定制。

除此之外,韩剧遵循的是“边写、边拍、边播”的制作原则,可以随时根据观众反响撰写剧情走向。

早期的韩剧题材基本都是涉及家庭、爱情、宫廷等方面,力图挖掘人性的真善美,塑造夫妻恩爱、孝敬父母、崇尚亲情、诚信做人的荧幕形象。

近年来,韩国娱乐业从业人员用影视艺术手段将我们知之甚少的社会阴暗面展现出来,在针砭时弊方面,韩国电影更是具有代表性。

在韩国不少电影作品中,上到总统,下到平民,人的劣根性都体现得淋漓尽致。

韩国影视剧敢演敢言的这一特性,是其保持长盛不衰的重要因素。

音乐作为“韩流”的另一项代表作,也有其鲜明的特点。

早期的韩国流行音乐主打抒情歌曲类型,到20世纪80年代的迈克尔杰克逊热潮曾在韩国音乐界引起强烈反响。

逐渐地,韩国流行音乐开始汲取西方元素,充分结合嘻哈、电音、舞曲以及蓝调等音乐类型的精髓,韩国打造出属于自己的音乐品牌—K-POP。

SM娱乐作为K-POP音乐历史上不能不提的一个实力造星公司,可以说对于帮助韩流文化走向世界的过程中,起到了非常重要的推动作用。

与YG娱乐,JYP娱乐并称为韩国的三大娱乐公司,作为K-POP Idol文化的初创者,SM永远是吃螃蟹的第一个人。

第一个爱豆男团H.O.T.的诞生; 第一个可以完美进军日本的女Solo BoA; 第一个可以在日本巨蛋,日本日产开巡演,全年演唱会动员上百万人参与,至今没人能破其纪录的东方神起; 第一个拥有外籍成员的大型实验性组合Super Junior; 第一个同时展开中韩同步活动的EXO-K,EXO-M小分队; 第一个打造无上限,新文化音乐传播,多国企划的NCT; 这些等等的音乐文化与偶像文化完美结合的爱豆团体或者是Solo艺人,无一例外都是由SM最先开始推出的。

首个创新完整的练习生体系的公司; 首个开始设计贩卖艺人周边的公司; 首个开创家族演唱会,并逐渐发展为了世界巡演的公司; 首个自创SMP曲风的公司; 首个可以在南美开巡演的公司; 首个有能力进军中国音乐市场,并取得惊人成绩的公司; 第一代偶像组合H.O.T的成功让三大公司看到偶像组合强大的商业价值和粉丝号召力。

从90年代末期开始,三大公司纷纷开始了偶像组合的批量训练和生产,时至今日打造了一批又一批在亚洲乃至全世界都具有强大影响力的偶像明星。

韩国流行音乐一个受到关注的热点便是练习生制度。

在韩国,越来越多的年轻人怀揣着一颗“明星梦”。

他们频繁地参加各大娱乐公司的选秀,期望在激烈的竞争中脱颖而出。

但现实是,韩国练习生选秀的出道比例只有千分之一,并且出道后的生存竞争能力还是一个大大的问号,每年韩国各家娱乐公司会根据规划定期进行选秀,或者自己出去寻找具有走红潜力的素人,由公司统一培养,进行全方位打造,培训合格后再安排出道。

培养时间少则几个月,多则几年,而培养过程也异常辛苦,基本是唱歌、跳舞、仪态、演技等全方位的培训锻炼。

虽然经过高强度的训练练习生们基本都具备了出道实力,但由于练习生多而公司真正推出的组合少,所以出道竞争异常激烈。

据统计,各大演艺公司签订合法协议的练习生数量只有1000多名,但练习生数量却有100多万。

而无论之前训练多么努力,后期如果选拔不上无法出道也只能被无情淘汰。

经历过这种堪称地狱模式的竞争性选拔,能出道的艺人基本都是优中选优,各方面的素质都无可挑剔。

三、流水线打造,面向全球 鉴于东方面孔的长相,“韩流”明星基本都是在亚洲爆红。

但是他们的野心并不仅仅于此,而是企图在全球建立起属于自己的“韩流”帝国。

从音乐制作方面,有大量欧美音乐制作人参与其中。

而且组合成员外形时尚靓丽,多国籍发展,更不乏中国和外国国籍成员。

外加高度专业、系统化的运作体系,成为如今在世界范围内都具有极大影响力的歌手群体,并形成了独有的粉丝文化。

于是,韩国各大娱乐公司实行扎根市场的本土化战略,培养来自不同国籍的“韩流”明星。

近年来“韩流”音乐在欧美声名鹊起,还有一个重要原因是“韩流”音乐歌词赋予了与欧美同类型音乐歌词不一样的正能量。

目前的“韩流”主流音乐风格大多起源欧美,在欧美同类型音乐例如嘻哈音乐大多带有暴力、酒以及毒品的标签。

而“韩流”音乐传递出来的是爱、亲情或是励志等的信息,因而受到了大众尤其是青少年的热捧。

拥有一定的粉丝群体后,“韩流”明星趁热打铁,进军全球举办巡回演唱会,继续扩大影响力。

K-POP组合的优势 1、扎实的基本功。

经过严苛的培训和高淘汰率的选拔,K-POP组合成员可以说都是唱、跳、演全能的复合型艺人,与中国明星“唱而优则演”或者“演而优则唱”不同,出道伊始,经过长期训练的韩国艺人就基本具备在影、视、歌多栖发展的能力。

2、歌曲气质和舞台台风时尚酷炫。

K-POP歌曲最大的吸引力就在于强烈的节奏感和整齐划一的舞蹈编排。

所以在练习生时期,公司就注重锻炼成员的舞蹈能力,跳舞本身与唱歌能力同等重要,都是表演的一个重要组成部分,边跳边唱不气喘、不走音是对K-POP歌手的基本要求。

他们的歌曲也早已经脱离了低级趣味的唱跳概念,在凸显舞台中心艺术的同时,强调舞台表演和高级音乐艺术完美相融的过程,可以说是SM娱乐旗下的音乐作品与爱豆文化可以走向世界的最核心的竞争力所在。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

长平之战持续了多长时间?这期间到底发生了什么?

下面小编为大家详细介绍一下相关内容。

作为中国历史上最为惨烈的战役之一,可谓一战成名,可惜这个“名”却是骂名。

那么,长平之战中,赵括到底错在了哪里呢?在我看来,长平之战赵国之所以惨败,其实是朝堂决策失误、情报严重滞后、朝野盲目自信等原因综合导致的,赵括的错误其实只有一个,那便是“盲目轻敌”,面对这样一个可怕的对手,其实当赵括下令全面进攻的那一刻起,局势已经不可扭转了。

从战争爆发到换帅赵括,秦赵两国到底发生了什么? 五十三年(前262年),秦国攻占野王,导致韩国上党郡成为飞地,无奈之下意图割让上党乞和,而上党郡守冯亭却不愿降秦,而是意图将上党献给赵国,促使赵国与韩国联合对抗秦国。

接见冯亭使者之后,先后与平阳君赵豹、和赵禹商议,最终同意接收上党。

关于赵国为何要接收上党,我在其他文章已经分析过,在此便不再追溯。

总结起来就是一点,上党郡绝不可以交给秦国,否则太行山防线便等于形同虚设,赵都邯郸将时刻面临秦国的威胁。

当然,赵孝成王也知道接收上党肯定会激怒秦国,因此派赵胜接收上党的同时,派廉颇率军驻守长平防备,而为了抵御秦国进攻,廉颇在长平地区接连构筑了三道防线,即汾河防线、空仓岭防线和丹河防线,其中丹河防线又分为西部营垒和东部营垒两部分。

对于赵国此举果然不满,于是在周赧王五十四年(前261年)初派兵攻占韩国(今河南偃师市南)和纶氏(今河南省登封市西南)。

次年初,又派左庶长王龁率兵攻占上党,上党百姓纷纷逃入赵国。

同年四月,王龁奉命向长平赵军发动进攻,赵孝成王则令廉颇迎战,长平之战爆发。

需要明确的是,从战略目的(秦国只为夺取上党,赵国只为防御秦国进攻)、粮草供应和军队调度(50万以上军队需要全国动员)等方面分析,此时的长平之战其实还只是一场局部战役,秦赵双方出动的兵力并不像后来那么多(大约在10至15万左右),双方并未将全部家当压在这一场战役上。

秦军接连攻破赵军防线 从周赧王五十五年(前260)年四月至七月,秦军与赵军先后在玉溪河谷、空仓岭以西和丹河交战,结果赵国汾河防线、空仓岭防线和丹河西壁垒全部被秦军攻破,廉颇见野战取胜无望,遂率领军队沿百里石长城一线构筑工事,利用地形优势坚守不出。

赵国在灵王之后,国力虽然有大幅度提升,但由于地形、制度等原因影响,赵国在军事储备,尤其是粮食储备方面根本无法与秦国媲美,因此在长期对峙之后(有三年和数月多种说法),赵国首先撑不住了,在多次督促廉颇出战无果后,赵孝成王却并未采纳的建议向其他各国求援,而是采纳楼昌的建议选择派人与秦国求和。

面对赵国的求和,秦国一方面对外摆出双方正在议和的态势,另一方面却在加紧备战企图一战歼灭赵国主力。

结果,赵国的求和之举非但没能达成,反而直接导致赵国就此陷入了“五国不救”的境地。

而秦国得知列国不会合纵攻秦之后,则更加坚定了彻底歼灭赵国主力的决心。

求和失败之后,赵国朝堂开始形成泾渭分明的两派,一派支持廉颇坚守,另一派则建议更换主帅决战,在国力日渐窘迫的情况下,赵孝成王最终倒向了主战派,在廉颇坚持宜守不宜攻的情况下,换帅已经成为必然。

不得不说,秦国的情报工作的确出色,在得知赵国朝堂动向之后,秦国丞相立即派人前往邯郸实施反间计,通过散布谣言等方式,促使赵国以赵括取代廉颇。

彼时的赵国,尚未成名,则刚刚弃燕奔赵,而赵括不仅出身名将世家、自己也以熟读兵书而闻名。

于是,在秦国的有意促使之下,赵孝成王最终决定以赵括取代廉颇。

赵括上台之后迅速发动总攻,到底是什么原因造成的? 我们知道,赵括在取代廉颇之后不久,便迅速率领赵军对秦军发动了全面进攻,并最终导致了战败。

那么,赵括为何会不假思索的发动总攻呢?我认为主要是由于以下几点原因造成的。

1、朝堂的决策影响。

赵括之所以能够取代廉颇,本就代表了主战派在朝堂上的胜利,如果他到达前线后仍然选择坚守,那么赵国又何必换帅呢?因此,赵括抵达前线的根本任务,就是为了率领赵军与秦国展开决战。

此外,与身在前线廉颇不同的是,赵括对于赵国的窘迫和后方的变化更为清楚,压力相对反而更大,这应该给其决策造成了极大影响。

2、赵国的盲目自信。

赵国自胡服骑射崛起之后,已经成为了山东六国中唯一能与秦国对抗的国家,双方的冲突已经在所难免,这一点秦国明白,赵国同样也明白。

事实上,自从赵国崛起,从武灵王使秦、、渑池相会,一直到周赧王四十六年(前269年)的,秦赵双方的明争暗斗从未停止。

而正是由于在阏与之战的胜利,导致赵国出现了一种盲目的自信,认为赵国在战场上已经足以战胜秦国,而作为赵奢之子的赵括,这或许是其产生轻敌思想的一个重要原因。

3、情报的严重滞后。

从整个长平之战来看,赵国与秦国在情报方面的差距,简直,秦国对于赵国的动向可以说是,而赵国对于秦国的动向却简直就是。

在情报方面,赵国可以说犯下了三个严重错误:一是没有发现秦国决战的决心,二是没有发现秦国换帅,三是没有发现秦国增兵。

要知道,赵括取代廉颇时可是带来了二十万援军的,情报的滞后不仅使赵括认为秦国主帅仍是王龁,且认为秦国前线只有二十余万军队,而正是基于这种错误的信息,导致其严重错估了形势。

4、赵括的轻敌思想。

赵孝成王在更换主帅前,曾与赵括进行过对话,问赵括是否能打退秦军,赵括则说,“要是秦国派白起来,我还得考虑对付一下。

如今来的是王龁,他不过是廉颇的对手。

要是换上我,打败他不在话下”。

由此可见,赵括对自己的能力有着一种盲目的自信,而正是由于这种自信,使其产生了轻敌的思想,没有加以试探便发动了总攻。

但这点同时也说明,如果赵括知道秦国已经换帅,那么他或会小心的多。

个人认为,正是由于以上四点原因,导致赵括抵达前线,对军队完成调整之后,在不加试探的情况下,便迅速对秦军发动了总攻。

面对白起这样恐怖的对手,赵括发动总攻的那刻起便已经败了 就在赵括整顿军备,准备发动全面进攻的时候,抵达前线的白起,却依旧令王纥在前线指挥,而自己则率领秦国援军在赵国原丹河西壁垒的基础上,重新构筑了坚固的防御工事。

赵括发动总攻之后,王纥指挥前线部队只是稍加抵抗,便随即向丹河西壁垒“败退”,赵括不知秦军有诈,立即对秦军展开追击,一直追到秦军壁垒前。

面对白起精心打造的壁垒,赵军久攻不下,直到此时,赵括才意识到了情报有误,或许他依旧没有发现秦军换帅,但肯定发现了秦军兵力的变化。

得知中计的赵括立即想要率领军队撤退,但白起岂会如此轻易的让他离开,只要赵军撤退,秦军便立即发动反击,不求杀伤赵军,只是死死咬住赵军,不使其顺利撤退。

要知道,秦军壁垒之前还有一条丹河,赵军进攻秦军壁垒时,便必须渡河作战,而此时想要撤退则必须重新渡过丹河。

结果,这条河不仅成为了赵军进攻秦军壁垒的障碍,而且也成为了赵军撤退的最大障碍。

无法摆脱秦军纠缠的赵括,只好一边与秦军交战,一边率军沿丹河向上游移动,企图通过长平关撤回百里石长城。

白起立即便发现了赵括的意图,于是令一支2.5万人的军队突袭赵军长平关,不仅夺取了赵军返回的生命线,而且导致百里石长城防线就此告破。

同时,白起又令一支5千人的轻兵,直插赵军主力与辎重部队的结合部,将赵军,在切断赵军后勤补给的同时,也封死了赵军的退路。

至此,赵军主力彻底被分割包围在了“秦壁垒-百里石长城防线-韩王山”这个狭小的三角地带。

赵括被围之后,便立即组织突围,然而由于白起不断派出轻装精兵对赵军展开攻击,赵军在无法全力组织突围的情况下,根本无法突破秦军依托有利地形设置的防线。

眼看突围无望,赵括被迫就此营造营垒,转入防御、以待救援。

白起虽然将赵军围困,但想要消灭如此庞大的赵军,显然也不是一件容易之事,尤其是在双方兵力差距不大的情况下,他已经没有多余兵力再去阻止赵国的援军。

秦昭襄王得知情况后,亲自来到河内郡征发援军,由十五岁以上青壮年组成的援军迅速驰援长平战场,攻占赵国援军的必经之路——故关,彻底切断了赵国的援军和粮道,赵军主力彻底被困死在了长平战场。

周赧王五十五年(前260年)农历九月,在断粮四十六天之后,饥饿交加的赵军甚至已经到了互相残杀为食的地步。

知道援军无望的赵括,不得不在军队彻底崩溃之前,组织起最后的突围,他将剩余的赵军分成四队,分别向不同方向发动了突围。

然而,赵军在轮番冲击四、五次后死伤惨重,却仍然无法成功突围。

于是,赵括亲率精锐部队强行突围,结果被占据有利地形的秦军乱箭射死,赵国军队因主将战死而立即陷入混乱,剩余军队只得向秦军投降。

此后,白起将赵国降军全部杀死(根据长平古战场发掘,赵军乃是被先杀后埋,并非活埋,且坑杀数量绝没有四十万之众)。

只留下年纪尚小的240名士兵放回赵国,长平之战至此结束。

如上所述,面对作战经验极为丰富,极度善于把握战机的白起,当赵括发动进攻的那一刻起,赵军便一直被白起牵着鼻子在走,最终一步步被逼入了白起的埋伏圈。

纵观整个长平之战,要说赵括犯下的错误,其实也不过是轻敌冒进这一条罢了,而朝堂决策失误、情报严重滞后、朝野盲目自信等等,才是赵国战败的最根本原因。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。