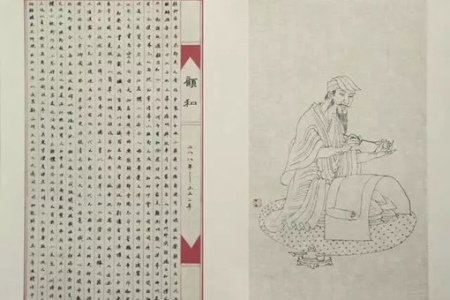

顾和搏虱如故道出人心难测

其实顾和的一生并没有太多波澜可讲,只是在《世说新语-雅量》中有记录一个关于顾和的故事,名叫顾和“搏虱如故”。

“搏虱如故”这个故事主要道出了一个人世常态,人心是最难看透的,可能也只有那些胸怀宽广、博学多闻的人才能把一个常态给看破。

下面就为大家简单介绍下顾和,看看他的一生究竟是如何度

【千问解读】

顾和是晋朝官员,出生于吴郡吴县,祖父是东吴荆州刺史顾容。

其实顾和的一生并没有太多波澜可讲,只是在《世说新语-雅量》中有记录一个关于顾和的故事,名叫顾和“搏虱如故”。

“搏虱如故”这个故事主要道出了一个人世常态,人心是最难看透的,可能也只有那些胸怀宽广、博学多闻的人才能把一个常态给看破。

下面就为大家简单介绍下顾和,看看他的一生究竟是如何度过的。

在古代官场,虱子是一块极有分量的“敲门砖”。

比如,东晋初年的吴郡人顾和(公元288年~351年),便用小小的虱子敲出了一条广阔仕途。

据《世说新语雅量》载:

顾和始为扬州从事,月旦当朝,未入,顷停车州门外。

周侯诣丞相,历和车边,和觅虱,夷然不动。

周既过反还指顾心曰:“此中何所有?”顾搏虱如故,徐应曰:“此中最是难测地。

”周侯既入,语丞相曰:“卿州吏中有一令仆才。

”

说,顾和在扬州府当官时,一日,坐车去见上司,忽停路边。

恰恰这当儿,比他官大牛掰的武城侯周顗从旁经过。

孰料,顾和不仅没下车拜见,居然连招呼都没打一声。

武城侯不由心犯纳闷,掉头一瞧,嘿,这老哥倒安闲,正在那儿懒洋洋地捉虱子呢。

武城侯指其胸口问道:“这里面装些啥?”顾和照旧捉虱不误,慢吞吞道:“这里面,是最难捉摸的地方。

”

嗯,自古人心,最是难测。

武城侯进府,对王导说:“你手下有一号牛人,将来定是做尚书令或仆射的材料。

”

王导,东晋中兴名臣,历仕晋元帝、明帝和成帝三朝。

也便是在武城侯的提点,在王导的扶持下,顾和平步青云,历任司徒掾、散骑侍郎、吏部尚书等职,拜左光禄大夫;去世后追赠侍中、司空。

每一个职务,都响当当有实权。

而能拥有这一切,不得不说,虱子功不可没。

东晋皇帝司马睿时期的宰辅王导(也是王羲之的伯父,东晋时著名的书法家),有一次去下面指导工作,让随行的下属评判俸禄二千石的官员们在工作中的得失,于是大家各抒己见,唯独一名名叫顾和的随行下属不说话,王导觉得奇怪,就问顾和一言不发的原因。

顾和说:“我觉得您作为当朝宰辅,不应当听信一面之词,让官员养成打小报告的风气,对下面那些真正做实事的基层官员,应该从大局出发,不拘小节,要有网漏吞舟的度量,不要听风就是雨。

”

按理说,被顾和当面顶撞,王导应该恼羞成怒才对,可是他却非常开心,还一个劲地夸顾和“说得好!”这个事情虽然不大,却反映了一个生活中,特别是在职场上经常遇到的现象,那就是领导与下属的思维错位,究其原因,还是各自的岗位不同,眼界责任还有要面临和解决的问题各不相同,所以才会产生这样的冲突。

站在顾和的立场,他的观点确实没有毛病,他只是看问题的高度和角度与王导是不一样的,或者说,他没有更多地去揣摩这位王总裁的真实意图,王导的视觉是站在高岗上俯瞰大地,而顾和则是站在半山腰仰望着山峰。

在顾和看来,大领导应该在工作上,给下属更多的发挥空间,并且允许在一定范围内出现错误,毕竟有些事情大家都是第一次去办,如果不进行尝试,谁又能找到合适方法呢?

如果上层领导的眼睛里只盯着下属日常工作的错误率,那么下属做事必定会束手束脚、谨小慎微。

现代的职场上不是也有这么一句流行语:“只要做事,就会犯错”。

可见容许有一定范围的“纠错成本”,不仅不会影响下级的工作质量,说不定还会成为发挥主观能动性和创造力的动力。

顾和的这种心态,是不是似曾相识?是不是在我们周围,经常会有人抱怨领导给制定的规矩太多,让下面的人没法干活,甚至为了不扣奖金,只能“不求有功但求无过”?看来这种高层领导与下属员工间,因为错位思维产生的矛盾,真是古来有之,古今相同呀。

一条船要走得稳走得快,除了划桨的,掌舵的更是至关重要,类似王导这样的角色,只要稳稳掌好舵,把持好前行的方向即可,如果让掌舵的还得琢磨着划桨,别说让船行得稳行得快,只怕不翻个底朝天就阿弥陀佛了。

虽说下属出现纰漏会付出一定的代价,但也要看导致问题出现的原因是什么,如果是在探究解决问题的方法上,出现的无心之过,那的确应该有一定限度的包容和理解,并给予时间,限期纠错。

“水至清则无鱼”,学会与问题并存,且能一边解决问题,一边带动团队向着既定的目标,不断前行壮大,才是一个真正合格的领导人。

这个看似冒失的顾和,其实心里非常明白这个道理,从这点来说,确实值得表扬,令人欣慰。

古时候想要在饭菜下毒杀帝王很难吗 溥仪一句话道出了精髓和真相

溥仪的一句话道出事实的真相,其实皇帝吃的每一道菜都是有很多厨师一起完成的,他们都是互相监督的,不管是谁出了问题都要付出代价的。

一道菜完成以后会有专门的人装盘,在装盘的过程中还有太监在一旁监督的,还会有相应的记录!之后这些菜品还会呈现给皇上,但是这时候还会有银针检验,最后再让太监试吃一下才会给皇上吃。

溥仪说:看看我这些年吃的是啥!其实这句话其实是他这么多年就没有吃过热腾腾的饭菜,因为一系列的规矩,等到给皇上吃的时候已经凉了,在这样严格的检查下是不会有下毒的可能的! 当做好的佳肴放在桌子上,皇帝还是不能够动筷子的,因为这些佳肴还要经过最后一关考验,就是皇帝的贴身太监拿出专门的验毒的工具把每道菜都试一遍,除此之外,还有一个专门的太监负责把每一道菜都尝一遍,确定没事之后,皇帝才可以安心用餐,每当这些程序都做过一遍后,饭菜也凉得差不多了,由此可见在皇帝用餐这个环节上的缜密和细腻。

即使是这样也不是你想吃几口就能够吃几口的,清朝的时候为了防止被别有用心的人知道皇上最喜欢吃的饭菜是什么饭菜,有规定说皇帝即使在喜欢吃一样菜也不能够吃超过三筷子,一旦吃够了三筷子,这盘菜就可以撤下去了。

所以溥仪不光是吐槽这么多年就没吃过一口热乎的,而且这么多年也不能够尽情吃自己想吃的。

除这些规定外,清代的祖传制度也有一个规定,叫“饭不超过三汤匙”,所以皇帝吃个饭都吃不爽,最好吃的食物只能吃三次,以后太监就会把这道菜给换下去。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

光绪帝王棺木中的头发 竟道出了他真正的死因

网络配图 作为一代帝王,其实光绪皇帝也曾经想过很多方法企图改变这样的政治局面,可是当时慈禧太后在朝政方面的影响力已经远远超过了光绪皇帝,所以最终光绪皇帝落得了被幽禁的下场。

光绪皇帝在幽禁期间不仅出入不自由,内心也受到了严重的打击,因此时间久了就酿成了重病,光绪皇帝在离世的时候只有三十八岁,而光绪皇帝离世的原因始终都是未解之谜。

想要了解事情的真相就要先从安葬光绪皇帝的陵墓崇陵说起,虽然光绪皇帝在生前活得不算风光,但是他毕竟是,因此他在死后有很多陪葬物品,在经过几十年之后,崇陵已经被很多盗墓者洗劫过,而最后光绪皇帝的陵寝中只剩下他的尸骨。

网络配图 光绪皇帝的死非常突然,虽然他在死前确实患有重病,可是却不至于突然离世,所以关于光绪皇帝的死因,后来专家们为了了解光绪皇帝的真正死因,就希望通过化验光绪皇帝的遗骸来调查事情真相。

在打开光绪皇帝棺木的时候,发现他的尸体已经全部腐烂,但是头发却保留完整,专家们通过对头发的化验得出这样的结果,在光绪皇帝的头发中检测到大量的钾元素。

起初专家们都认为也许是因为陵墓中环境因素所导致的,但是在化验地宫中其他尸体的时候却没有这样的现象,所以最终认定光绪皇帝的死和中毒有关,他在生前是食用了大量的砒霜而致死的。

网络配图 那么究竟是谁谋划了这起杀人事件呢?如果从当时的时代背景来推断的话,谋害光绪皇帝的人很可能就是袁世凯或者是李莲英,袁世凯曾经向慈禧太后告密,最终导致光绪皇帝被囚禁,所以如果慈禧太后离世,袁世凯一定就会成为光绪皇帝的眼中钉,因此袁世凯很有可能在慈禧死前就谋划毒死光绪皇帝。

而李莲英一直都是慈禧太后身边的红人,他也有可能被授意谋害光绪皇帝。

虽然谋害光绪皇帝的凶手至今仍是一个谜,可是光绪皇帝死于砒霜中毒确是不争的事实,这是在是太残忍了,不管怎么说,他也是一国之君啊,你们说这究竟是为什么? 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。