浪子燕青为什么可以功成身退

燕青自幼父母双亡,后来是卢家将他养大,燕青自然成了卢俊义的心腹。

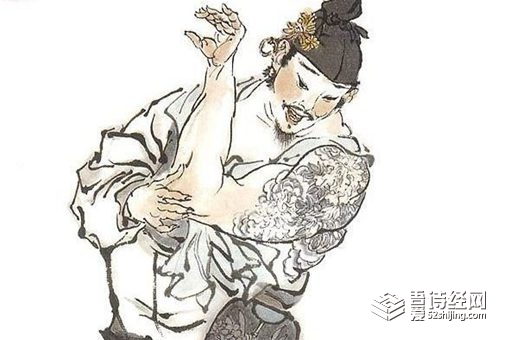

根据小说中的设定,燕青外表俊朗,身体上刺有花绣,是一个极具个性的人物。

论武艺,燕青也不再话下,并且吹弹唱舞样样精通。

其

【千问解读】

作为《水浒传》中最出名的人物之一,“浪子”燕青的结局和众梁山好汉相比,已经算非常好了。

燕青自幼父母双亡,后来是卢家将他养大,燕青自然成了卢俊义的心腹。

根据小说中的设定,燕青外表俊朗,身体上刺有花绣,是一个极具个性的人物。

论武艺,燕青也不再话下,并且吹弹唱舞样样精通。

其实从燕青的性格来看,他最后能功成身退也不算意外,俗话说性格决定命运,有时还是有几分道理的。

说起燕青的身世,命也真够苦的,两岁时,一场意外变故,父母双亡,幼年的燕青,成了孤儿,幸亏好心的员外卢俊义收养了他。

卢俊义是大名府有名的财主,家大业大不差钱,燕青的成长过程很是优越,卢员外对待他像亲生儿子一样,严格管教,悉心培养。

再加上燕青天资聪慧,学习又刻苦,跟着卢俊义习文练武,十八般武艺样样精通,摔跤骑射,十分了得。

并且爱好广泛,作词谱曲,吹拉弹唱,琴棋书画,样样出色。

燕青长相出众,一表人才,英俊潇洒,风流倜傥,且聪明伶俐,才智过人,肌肤纹身,人送绰号浪子燕青。

燕青对卢员外的养育之恩终生难忘,将来一定知恩图报。

卢员外被官府抓走,管家李固与卢夫人私通,勾搭成奸,阴谋抢夺卢家财产,燕青告诉了卢员外真相,即是被员外误会暴打,驱赶出门,也无怨无悔,忠诚无二心。

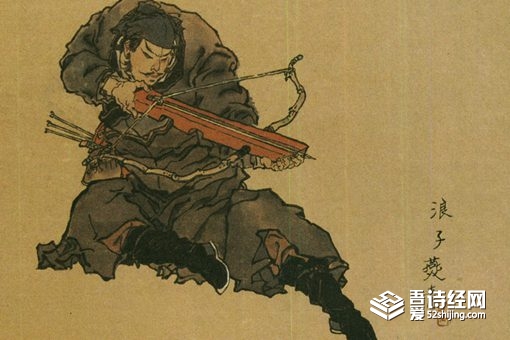

卢俊义被官府刺配沙门岛,燕青一路跟随,暗中保护,当解差被李固买通要加害卢俊义时,燕青两箭射杀了行凶的董超、薛霸,搭救了主人性命。

太原府人士任原,号称擎天柱,在东岳泰山庙会上设擂台,比赛相扑,两年比赛不曾遇到对手,今年是第三年,擂台两侧柱子上写着“拳打南山猛虎,脚踢北海蛟龙”,耀武扬威,不可一世,扬名天下。

燕青将要赴泰安比武,他虽是梁山三十六星之末,却机巧心灵,见多识广,这相扑,有力使力,无力斗智,随机应变,见机行事。

卢俊义悉知燕青的根底,支持他前去打擂。

那擂主任原,高大肥胖,全身是力气,再看燕青,白面书生,按现实流行语,是个小鲜肉,台下的观众窃窃私语,两人差别太大,这赢家,非任原莫属。

打擂开始,任原在台左边立个门户,燕青却不动,只观他的下三路,任原那把燕青放在眼里,欲一脚把他踢下台,逼将过来,虚将左脚卖个破绽,燕青大叫“不要来”,任原却待奔他,被燕青穿将过去,任原性起,急转身来拿燕青,燕青急忙躲闪,从他右肋下钻过去,任原肥胖转身不便,几招便乱了脚步,燕青见机行事,抢将过去,用右手扭住,伸左手插入裤裆,肩胛顶住胸脯,把他托起来,借力旋转了四五圈,叫一声“下去!”任原头朝下,扔到台下,摔了个半死。

燕青上了梁山,就知道自己走上了一条不归路,此去凶险无比。

在东京,他结识了风尘女子李师师,两个人一见钟情,情投意合,相见恨晚,李师师与燕青姐弟相称,在李师师的引荐下,燕青见到了宋徽宗,燕青多才多艺,先是吹箫,箫声如诉如泣,低沉悲壮;而后唱歌,歌声婉转悦耳,听得宋徽宗如痴如醉;再拨弄琴弦,其声如潺潺流水,美妙不可言,宋徽宗陶醉在乐声之中,甚是喜爱燕青。

正当宋徽宗听得入迷时,燕青突然悲伤抽泣,跪倒在地,泪如雨下,宋徽宗问他怎么了,燕青哭诉道:“当初自己年幼不懂事,被人绑上梁山,踏上了一条不归路,事已至此,祈求万岁饶过自己。

”

燕青情真意切,与皇帝打亲情牌,再加上李师师在一旁添油加醋,软磨硬泡,撒娇卖萌,最终从宋徽宗那里得到了一纸免罪文书,可以赦免一死,燕青得到了护身符。

你不得不佩服燕青的智慧,可谓城府极深,能利用一切可以利用的机会和关系,预先为自己寻找一条生路,做到未雨绸缪,防患于未然。

分析燕青,他最大的优点是为人不贪婪,怀着一颗平常心,视高官厚禄如粪土,淡泊名利,追求爱情,追求自由,豁达开朗,站得起,放得下,能屈能伸。

他一双犀利的眼睛,洞察一切,看破了红尘。

泰山打擂使他名扬天下,随梁山众弟兄南北征战立下汗马功劳,在功名利禄面前,燕青淡定不浮躁,不沽名钓誉,沾沾自喜,而是静心观世界,把事情看得更加透彻,一个不为名利所困惑的人,他一定重情重义,性格洒脱,就一定有个美好的未来,多彩人生。

梁山人马征方腊胜利回京师,活着回来的兄弟对朝廷抱有幻想,自以为是有功之臣,等待皇帝赐封高官厚禄、府邸美女,陶醉在胜利的喜悦之中。

燕青睿智聪明,他心中有数,即便皇帝认可重用招安之人,他们也难逃奸臣们的魔爪,他劝说昔日的主人卢俊义,与他一起离开,归隐田园,可卢俊义满脑子都是赐官封赏,衣锦还乡,根本听不进燕青的劝告,无奈之下,燕青眼含热泪,只好自己离开,最后,卢俊义死于非命,下场可悲,燕青却隐居山林,逍遥自在,了却余生。

人生就是这样,不一样的三观,不一样的人生,为人莫贪婪,贪婪害性命。

为什么电视剧里明朝读书人都爱习武?历史上真的是这样吗

明朝,并不是只有政治气氛肃杀的、,在与平民阶层中所展现的,又是不同的风景。

明朝直到灭亡,都一直有着蒙古人、满洲人、日本人和流寇这四大外患隐忧,可说整个明朝一直都在与这些外患打仗,也导致整个社会军事气氛相当浓重。

明朝也极为重视边区(云贵地区)开发,而开发就会与当地的居民起冲突,有冲突就有战争。

明朝因京杭大运河的兴建,让城市发展越发兴盛、商业发达,从明代小说《》中的描绘,可以看出在大运河的发展下,明代士人很重视城市生活,广交居住在城市的友人、乐于花钱挥霍。

这样繁荣的江南城市,也是明政府积极处理倭寇问题的原因。

和蒙古人不同,倭寇直接搭船南下,明朝最为繁华柔弱的地区。

倭寇们擅于近身战、游击战,长长的倭刀(中国古代对日本刀或仿制日本刀的称呼)一出鞘,便是死伤无数,让居住在江南地区的士人从日常生活中,切身体会到官府需加强边防与个人需要习武防身的危机感。

因为倭乱的关系,也刺激各个地方人士聘请习武之人,召集乡里平民一起学武自保。

地方上的动乱,也加深了明朝尚武风气,从官员到下层百姓,无一不习武,无一不以有一身武艺自豪。

从隋唐时期建立的制度,经过漫长的时间发展,特别是形成八股文“代圣立言”的传统,已经变成禁锢考生思想的牢笼。

而且庞大的科举压力,让这些读书人希望能跳脱科举的框架,想寻求不一样、充满刺激的人生,这就是明代士人的任侠心态。

这些不甘于现实,又因考场落魄不得志的读书人因此纷纷走上习武的道路,成为除了科举考试外另一个出口、更是他们的生命追求。

由于内忧外患战事不断,明代士人一方面希望透过军事表现、战场功绩走上顺遂仕途,另一方面也期望透过习武获得的能力为国家安危尽一份心。

翻开,许多带兵打仗的将领都是科举文人出身,从战术兵法规划到决策指挥都是文人。

不仅如此,他们也相当推崇文武双修、知行合一的实践家与学问家。

像是明代儒学思想家王阳明,不仅有后世人所研究的“阳明学”,在军事上也有许多建树,平定江西乱事、擒获起兵叛乱的宁王,成为明代士人的武功典范与偶像。

王阳明的墓志铭透露了他一生中各个阶段时期的喜好志向:“初溺于任侠之习;再溺于骑射之习;三溺于辞章之习;四溺于神仙之习;五溺于佛氏之习。

"王阳明15岁时,跟随父亲至北京,并偷偷出长城观察蒙古人:“宪宗成化二十有二年丙午,先生十五岁,寓京师。

先生出游居庸三关,即慨然有经略:询诸夷种落,悉闻备御策;逐胡儿骑射,胡人不敢犯。

" 王阳明在28岁中进士顺利踏上仕途,但后来因宦官专权揽政,王阳明被贬为贵州龙场驿丞,但之后平定江西、擒拿宁王等一连串功绩,让王阳明之后的官途相当顺遂,放眼整个明朝是个突出的例子,但绝不是特例。

除王阳明之外,明朝还有个想当大将军不想当皇帝的皇帝─。

,虽然史书上对他的评价毁誉参半,但换个角度看不也是追求武学、向往武侠的表现吗? 到明代后期,士人尚武风气已经到了“不知兵为耻",甚至还会鄙视那些凭借一身武功,攀权附贵之人,将武功的标准提升到一个道德观感,对那些会几个拳脚功夫,就索要或是坐拥大官之位的人相当不屑。

这些在茅元仪(明代大儒茅坤之孙)《暇老斋杂记》记载:当东奴(满洲)初起,朝廷求才之法虽不如十科取士之广,而士大夫亦以不知兵为耻……或力能挽强,技能舞剑,无不挟所长,以游于贵人之门……骤猎美官而去……有拳勇之匹夫,而坐索大将。

"社会风气使然,造成用高标准看待习武求官之事。

由此可见,许多武侠小说作者选择明朝并非没有原因或道理,这样一个社会各个阶层都充满习武为侠的风气,从士人留下的书信记录都告诉后世,明朝就是这样一个商品城市经济繁荣却又让人不安,才造就侠气纵横的社会。

随机文章「今朝有酒今朝醉」下一句更经典 你知道吗?小行星撞击地球2018年若发生,威力堪比1000颗原子弹人类无法抗拒心理学上的十大效应,读懂将受益终生(准到可怕)女妖洞在什么地方,壶关县太行山大峡谷内(世界第一无底洞)解析人工智能是什么意思,人工智能的利弊(未来可能毁灭人类)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

明朝为什么很难出好帝王是怎么回事?跟清朝相比有什么分别

” 很明显,唐甄的这段话指的就是明朝的诸帝,有为者如朱元璋、朱棣父子俩,好像也没有跻身进入“秦皇汉武,唐宗宋祖”那个档次里面去。

后人想起朱元璋,除了他是贫民出身以外,就是他疯狂的杀戮和多疑的性格。

朱棣人们可以联想到的也是下西洋和《》以及北征蒙古。

从帝国内部来说,明朝的皇帝没有留给后人什么父慈子孝、兄弟情深的故事。

与之相反,倒是有叔叔朱棣与侄子刀兵相见,最后取而代之的“”;有朱棣之子朱高煦和朱高燧的夺嫡反叛;还有与英宗之间的相互猜疑,最后酿成。

同时,明朝的皇帝也没有留下过君臣相得、其乐融融的动人情节,类似刘备之于、唐太宗之于、之于张廷玉。

而更多的是像“胡蓝之狱”、杀建文旧臣,更惨者如、熊廷弼、等人的冤死;在大明最关键的时刻,出了一个,在死后也被抄家清算。

可以这么说,明朝的皇帝留给后人的,基本上是暴虐杀戮、骄奢淫逸、宦官干政和连绵不绝的内忧外患。

那么明朝的皇帝为何大部分都如此不堪呢?或许我们以清朝的皇帝为例可以更好的看出问题的实质。

清朝除了关外时期的太祖、太宗外,一共10位皇帝,除了、和两位不掌权的皇帝稍弱一点外,我们发现剩下的也几乎没有什么昏庸、荒嬉或是无心治国的皇帝,也没有出现过宦官干政或是几十年不上朝导致皇权旁落的情况。

至于晚清腐败的不治之症和鸦片战争导致的列强入侵,使得这些皇帝在现存的体制下无法应付,乃是封建时代的必然,也是专制帝王没有能力面对的。

追溯其根源,还是在于的实行的并非度,而是在众多皇子中选贤任能。

这个体制在时代便有“尔等中有才德能受谏者,可继我之位,若不纳谏,不遵道,可更择有德者立之。

”结果以第八子继位,皇太极死后,经过争斗,福临以第九子继位,福临死后,遗诏以第三子继位。

继位后,试图打破这种局面,他企图以嫡长预立太子,结果以失败告终,雍正得位后,便发明了“”制度,这种制度能充分避免为争夺皇位导致的兄弟相残、父子喋血的历史悲剧,更为重要的是,也保障了继位之君的才学品德。

嫡长子继承制度到了明朝已经非常的不合时宜,假设朱元璋以及后世之君懂得这个道理,虽然不能避免类似“靖难之役”和“英宗北狩”,但是却可以避免武宗荒嬉,也可避免嘉靖朝的“大礼仪”,避免神宗朝的“”和相关的三大案。

明王朝也因此可以省去许多黑暗和混乱。

甚至可以这么说,如果朱元璋在太子病逝后,直接立雄才大略的燕王朱棣继位,也就不可能发生那么多的内耗。

说到底,明朝的大多数皇帝还是无能,因为有嫡长子继承制这个有力保证,即便是弱智也可以稳稳地做上皇位,只不过在当时的体制下,尽管皇帝本人无能极大地削弱了皇权力量,但是由于制度的巨大惯性,皇权在任何时候还是有超乎想象的权威,这也是明朝能统治将近三百年的奥妙所在。

随机文章直升机滑雪有多危险?车王舒马赫几乎撞成植物人手表定律是指一个人不能双重标准,否则会让自己陷入混乱人被吸进龙卷风会怎样 ,99%的人当场死亡/就算不死也会被摔死被黑洞吸进去的东西去哪了,黑洞的出口通向哪里/从白洞吐出揭秘末日景象般的风暴云,从大海袭来的澳洲风暴云就像恶魔降临迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!