数学新教材改革:孩子怎么学有后劲?

【千问解读】

清华本硕、清华冲刺班陈硕老师说,看了这么多教材,新版数学教材真的是很开心的版本。

因为数学教育越来越回归真感受、真思考、真表达。

那问题来了,怎么学数学,孩子更有后劲?

数学新教材其实并不是一个全新的东西,只不过因为今年开始启用,所以感觉好像今年比较特殊。

但你把整个时间线拉长,会发现这是国家教育改革的一系列动作。

2022年发布新课标,2025年全国新高考可能就比较统一了,2026年新教材基本上就实现了中小学全面替换。

去年, 只有小学一年级开始启用新教材。

但 哪怕现在没有用新教材的高年级同学,我们从这里也能看到改革的方向。

并不是说我们这一届没有用新教材,好像就与自己无关。

它们都依赖于新课标,基本的范本在那里。

新教材封面(左),旧教材封面(右)

01

新版教材核心:真感受、真思考

我们就用现在已有的 小学一年级新教材来讨论。

相对简单,大家也容易得出结论。

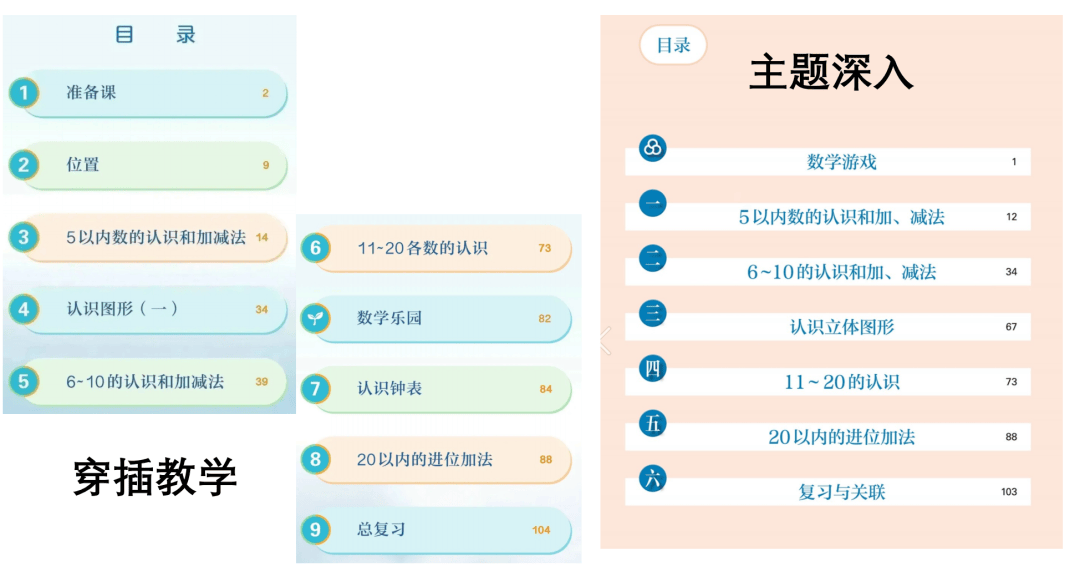

我们先看一下目录,你觉得哪个是老版本,哪个是新版本的?

答案是,左边是老教材,右边是新教材。

有什么区别?

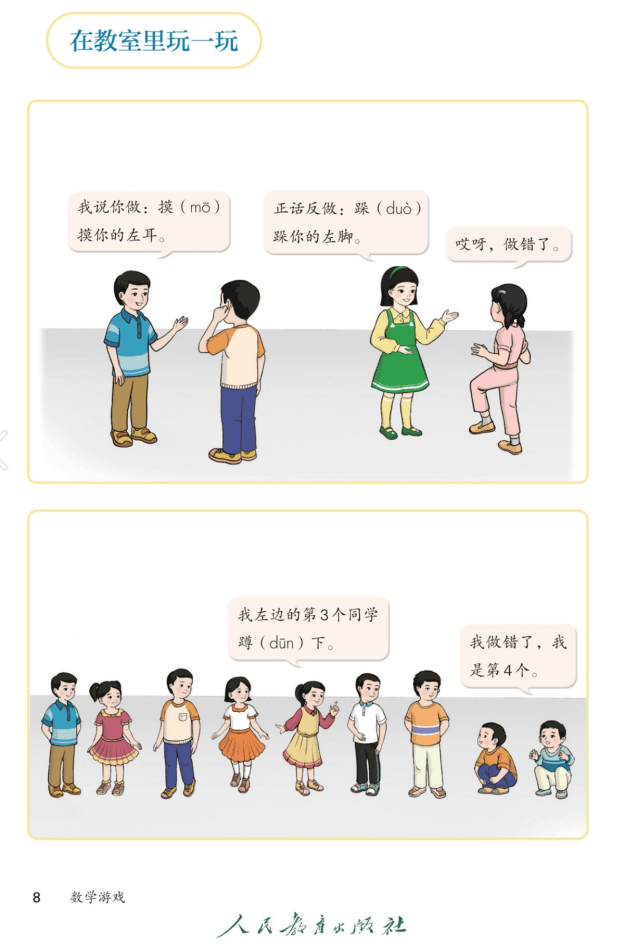

表面上来看,一个比较大的区别,也是很多人解读的,是加了一个数学游戏。

这个解读比较表层。

更核心的改变是, 老教材是穿插教学,新教材是主题深入, 同一个主题下逐渐深入。

为什么会有这样的变化?两者的侧重点有什么不同?

老教材编排会更加侧重于,知识点的掌握。

就是第一次学完,中间隔一段时间,再学。

有点像大家以前听过的艾宾浩斯记忆曲线。

现在新版本调整,会更加侧重于逻辑与探究。

就是我刚学完这个内容,马上新旧知识类比一下,再去拓展,而不只是掌握加减运算这样的基本功。

简言之,以前更强调掌握知识,以后更强调具备思考能力。

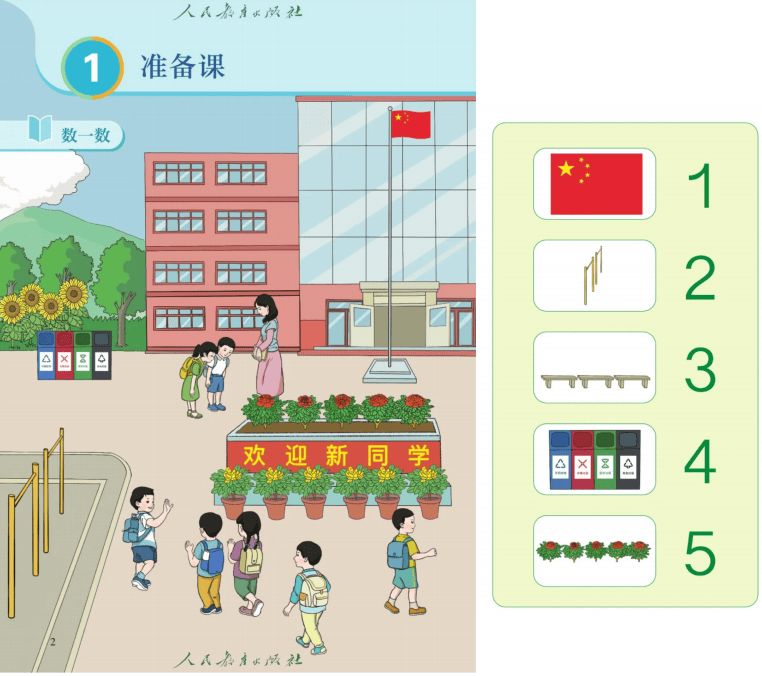

我们翻开第二页了,再来对比一下。

(旧版,左)假场景、服务于知识点

(新版,右)真场景、自然逻辑

「,放大看」

旧教材,其实是一个假场景。

因为它所有的讨论,都是在让你干一件事,数数有几个。

所以教学目标非常清晰,就是教知识点。

新教材,我们可以把它叫做真场景,它会有一个自然逻辑。

为什么这么说?最简单的,你可以放大图片看,这里面说的是,跳房子时,“双脚跳到圈”,“单脚跳进三角形”。

这就好像是,你就在那个场景当中观察,看到了什么就是什么。

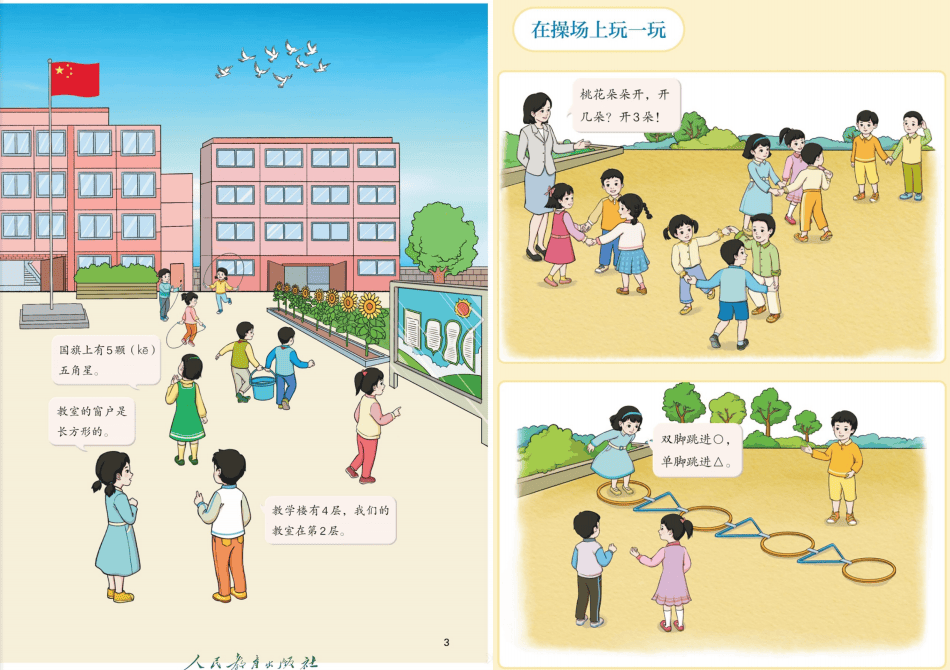

继续往后翻新教材,这个特点是很明确的。

旧版后⾯始终聚焦,教“数字”;新版是在真场景中,观察、表达,自然引出其他知识。

(旧版,左)聚焦于“数字”

(新版,右)真场景、自然逻辑

「,放大看」

你会感觉现在这个教材,有一点点不太像数学课。

怎么没有在教数学知识,开始训练孩子空间方位了?

但你仔细去挖,它又是数学内容。

新版本非常注重的就是,你要获得真实的体验,真实的感受,然后慢慢从中去抽象出一些数学知识。

新版教材

比如说新版教材这里,“为什么没有人坐到椅子?”你去回答“为什么”的过程当中,深挖就会推出“抽屉原理”,它背后有逻辑、有原理,可以对应到数学知识。

稍微总结一下,新教材就是从以前的「 学知识」变成了你要去「 经历知识」。

它有什么好处呢?它的好处其实是和新课标直接挂钩的。

我们新课标,非常重要的,就是新增加的数学的三大核心素养:用数学的眼光去观察世界,用数学的思维去思考世界,用数学的语言去表达世界。

核心就是, 学习数学,要围绕数学和现实世界,和我们生活的关系。

经过了感受、思考而获得的一些知识,它其实会更加的稳固。

孩子的观察力、逻辑思维能力、应用能力,会得到提升。

因为他不断在进行观察,推理,表达。

当然有个前提是,授课老师坚信编教材的老师,而且非常清晰知道他们为什么这么设计,知道怎么换个姿势引导孩子。

02

新旧教材对比:拼图式VS生长探究式

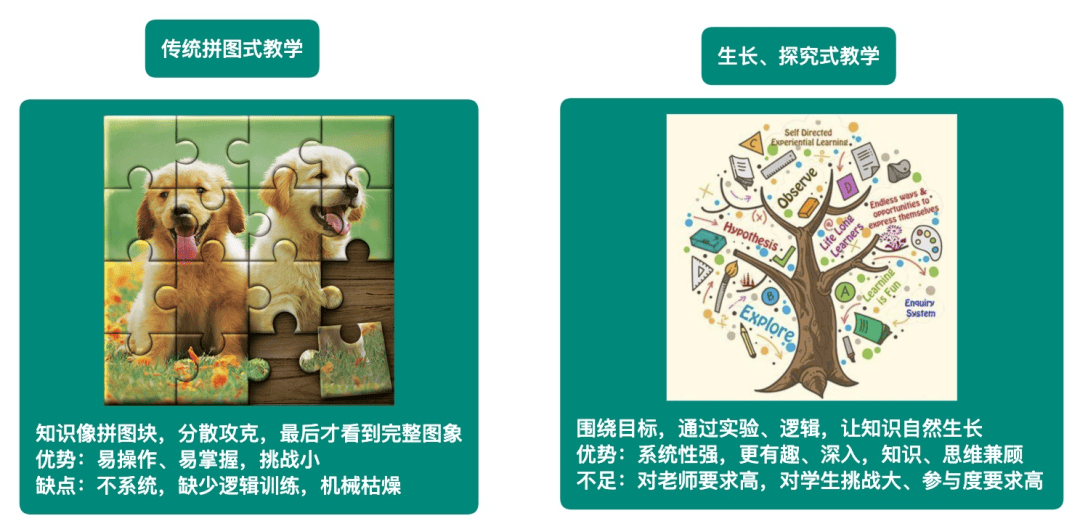

传统的教学模式,我把它叫做“ 拼图式”。

就是你学一个知识点,去巩固,反复练习,再学一个知识点,再去巩固,再反复练习。

教这个知识点,就训练这个知识点。

孩子可能学了很多零散的知识点,最后有可能拼成一幅图。

但也有可能,有学生根本不知道能拼成一幅图,就是知识在孩子脑袋中可能是零散的。

这个好处是特别容易操作,容易掌握。

那与之相对,我们可以把新教材的模式,叫做“ 生长探究式学习”。

就是你可能围绕着一个目标,或者一个场景,通过实验逻辑,让知识自然而然地去生长,自然而然地去延伸。

这个优势就是系统性强,思维也会更有趣、更有挑战性,对知识和思维都能够兼顾。

不足之处就是,对老师和学生的要求比较高。

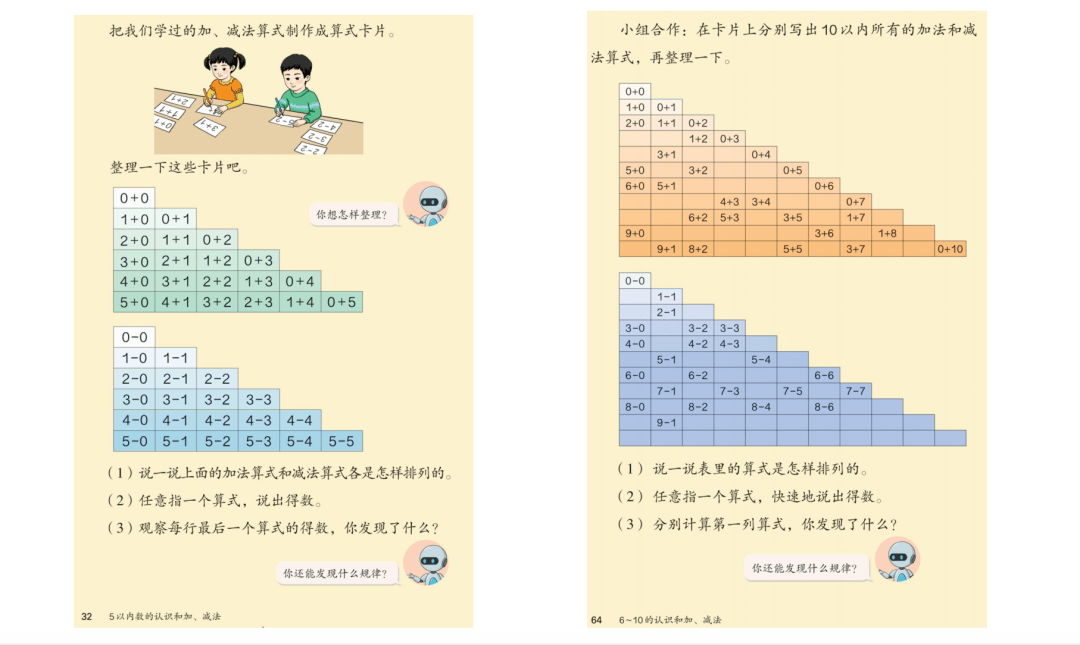

你看这是小学一年级教材,已经在尝试做一些规律性的观察和发现了。

新版教材

上图这些空对我们成年人可能觉得很简单,但是这是让小学一年级的学生填,填完后还要说下,这个算式是怎么排列的,你有什么观察。

这个发现和观察就是数学规律提炼的过程。

再来看解题过程。

常规的解题就是,题干,解答,两个步骤。

而现在,新教材会把题目的理解,问题的分析,问题的反思,这三个环节都给加上,强调 走走停停,这是一个更加正确的学习方式。

也就是说, 让学生尝试去提问,而不再是只是让学生来解。

它强调的是,获得答案是开始,而不是结束。

我过去在课上反复强调,你不要只关心答案,我一点都不关心你的答案,我关心的是: 你是怎么得出来的,以及 为什么你要这么做, 你遇到了什么困难,尝试了用什么样的方法,然后还可以进一步用what else, what if的思路,就是还有什么情况,还有什么答案,如果条件改变一下要怎么样。

这样数学的探究就是活的。

其实,这就是“ 结构数学法”。

如果你去百度搜“孙维刚”老师,会发现他有一个称号,“结构教学法之父”。

结构教学法,最核心的就是,强调新旧知识的一个比较与联系。

在新旧知识的比较与联系中去学习新知识,很自然而然地,知识会更加结构化,更加系统化,它长出来的是一棵树,它由一个主枝干慢慢去生长出来,而不是说很多零散的点。

在这个过程当中,也造就了一个更强大脑,所以孙维刚老师当年才会有那么惊人的教学成绩,让普通班的学生一半以上考上清华北大。

这是孙维刚老师当年一个学生做的课堂笔记,它就是结构教学法的体现。

大家不用特别懂,只要简单地感受一下就好了。

孙维刚老师及同学笔记

普通老师教初一学生有理数加减法,就告诉学生们什么叫做有理数,它的加减法操作规则怎么样,然后开始练题。

那孙维刚老师不会这么教。

他就是,来,我们今天探索一下,小学的时候你学什么呀?整数、小数、分数,对不对?然后这些数之间有什么区别,有什么共性?你又学了什么运算呀?……自然而然地去进行一些归纳,得到有理数。

按照我们的一个自然逻辑引出有理数后,如果在数轴上去进行表达,它又是另一种表达形式,自然而然又能引发出矢量,之后就可以进一步引发出,如果不是在一条轴上,而是在其他的方向上,矢量的加减法是什么样的。

而这个内容从初一可以直接拓展到高中内容。

这是结构教学法的特点,也是新教材强调的教学方法,它的特点就是顺应自然而然的逻辑,自然地去探索,去打破年龄的界限。

当然,我们现在的教材是有一点点往这个方向走,但教材毕竟涉及到标准化,让全国各地的老师都能去执行,所以它不可能把它拓展太多。

再举些例子,以前教材最后的模块,叫“总复习”。

现在新教材叫“复习与关联”。

它里面已经非常强调知识之间的关联了,一定要强调关联。

而且现在的这个模块,会有一个环节叫做“整理知识图”,更准确地表达应该是逻辑图,就是我们学的知识用一个什么样的逻辑去把它进行总结,进行关联,进行表达。

新版教材

整理知识图,这是在干嘛?

这就像是我教学生执行了好多年的“ 笔记追记”。

笔记追记就是让学生课上用来思考,课后再去梳理知识的逻辑,用自己的语言重新表达。

它核心的原理其实是 费曼学习法。

费曼学习法的概念,其实大家已经很熟悉了, 核心叫“以教代学”,就是你要通过教别人一个知识来学习。

把这个内容给梳理出来,这个过程更加关注的是逻辑的表达和总结梳理,而不是说一个简单的记录。

如果只是一个简单记录,其实还是在背知识点。

人类是非常擅长自我欺骗的。

嗯,你以为懂了?未必。

弄懂的方法不是听,而是讲,像小老师一样给别人讲。

不然很容易陷入一个困境,课堂上听老师讲得好像好简单,但过几天啥都忘了。

这是我的学生做的笔记追记,不是记录知识,而是理解逻辑。

同学的笔记追记

最后,我总结一下。

我认为,新教材特别重要的是, 从关注知识点到关注逻辑,关注数学与生活的联系。

这个逻辑与探究,本身就是关乎新课标,或者说新高考的改革方向。

以前可能是假场景,以后会越来越多的真实场景,你要在真实场景中,通过你的观察、你的表达去找到一些特征,找到一些数学规律,然后用数学公式也好、图像也好、表格也好,用不同的方式来进行表达,其实就是 建模的过程。

以前是不断地强调做题,以后是不要只是一味陷到做题中,而是要学会去总结梳理,多去表达。

数学的发展史,就是由我们具象的现实实物,慢慢抽象出数字,慢慢抽象出各种规律的过程。

我们在学习数学的过程当中,你是直接接受那个抽象的结论,还是通过数学探究——也就是由大量事实,大量观察,大量逻辑,大量实验,去经历抽象出共性概念和方法的过程——用什么方式去学数学,会影响到你对知识的理解,也会影响到你思维逻辑的训练。

说实话,教材我看过很多版本了,新教材版本是真的让我由衷地感到很开心的一个版本。

孙维刚小学数学思维系统课

春季报名开始

建立数学与生活的联系

感受丰富有趣的数学

纠正错误的学习方法

从底层建立逻辑推理和系统思考能力

16节视频直播+作业批复+班级群答疑

2月25日起 每周二19:00-20:00

云南有什么职中学校,云南的职校有哪些

云南作为一个多样化和充满活力的省份,拥有许多优秀的职业中学,为学生提供了广泛的选择。

昆明市的职业中学昆明作为云南省的首府,自然也拥有多所职业中学。

其中,有一所位于市中心的学校,专注于培养电子技术方面的人才。

该校提供了现代化的实验室设施,以及与行业合作的机会,为学生提供了理论与实践并重的教育。

大理地区的职业教育机会大理地区不仅以其风景名胜著称,还有一所职业中学致力于培养酒店管理和旅游服务领域的专业人才。

学校位于湖畔,环境优美,学生可以在学习之余,享受自然的恩赐。

玉溪市的职业技术学校玉溪市有一所历史悠久的职业技术学校,提供多种技术类专业,如机械制造、电子工程等。

学校注重实用技能的培养,毕业生往往受到当地企业的欢迎。

红河州的职业学院红河州的一所职业学院以其医疗保健类专业而闻名。

学院设有现代化的模拟医疗实验室,学生可以在安全的环境中接触实际操作,为未来的医疗职业生涯做好准备。

临沧市的职业中学选择临沧市有一所职业中学专注于农业科技领域。

学校设施先进,提供农业实验和现代农业技术的培训,培养学#为未来农业现代化的中坚力量。

总结选择合适的职业中学对于孩子的未来至关重要。

云南省内有许多职业中学提供各种各样的教育机会,涵盖了从电子技术到医疗保健等多个领域。

家长可以根据孩子的兴趣和职业发展目标,选择最适合的学校,为他们的职业生涯奠定坚实的基础。

相关热词搜索:职业中学 一所 临沧市

青岛幼儿师范高等专科学校有什么专业

而青岛幼儿师范高等专科学校(简称青岛幼师)作为一所专注于培养教育行业人才的院校,提供了多种专业选择。

本文将详细介绍学校的专业设置,帮助同学们了解不同专业的就业前景以及个人发展空间。

学前教育专业:做孩子成长的引路人青岛幼儿师范高等专科学校的学前教育专业,是该校的传统优势专业之一。

这个专业主要培养能够胜任幼儿教育工作的人才。

学前教育专业的课程内容包括儿童心理学、幼儿教育理论、教育活动设计等,学生毕业后可以从事幼儿园教师、早教机构教师等工作。

随着社会对早期教育的重视程度不断提升,学前教育的就业前景非常广阔,尤其是随着二孩政策的全面放开,幼儿教育行业对专业人才的需求急剧增加。

音乐教育专业:让艺术点亮孩子的未来对于热爱音乐的同学来说,青岛幼儿师范高等专科学校的音乐教育专业是一个不错的选择。

该专业旨在培养具有音乐素养的幼儿教育工作者。

除了音乐基本理论和技能的学习,学生还会学习如何将音乐教学融入到幼儿园的日常教育中。

毕业生可以成为幼儿园音乐教师,或者在其他教育机构担任相关的音乐教学工作。

音乐教育不仅能提升孩子的艺术素养,也对他们的情感发展和社交能力有很大的帮助。

美术教育专业:培养孩子的创意和审美能力如果你对美术充满兴趣并且有志于从事教育工作,青岛幼儿师范高等专科学校的美术教育专业是一个非常适合的选择。

美术教育专业的课程不仅包括传统的绘画技巧、色彩运用,还强调如何通过美术教育开发孩子的想象力和创造力。

随着社会对艺术教育的重视,未来美术教育专业的就业机会也在不断增加。

毕业后,学生可以在幼儿园、托儿所、艺术培训机构等地方担任美术教师,或者成为艺术类教育内容的设计师。

儿童心理与行为发展专业:了解孩子的内心世界随着现代教育理念的变化,儿童心理学和行为学逐渐成为教育行业中的重要组成部分。

青岛幼儿师范高等专科学校的儿童心理与行为发展专业,旨在培养能够理解和引导儿童心理发展的专业人才。

学生将在这里学习儿童心理学、行为观察与分析、心理疏导等内容,为未来在教育机构中提供心理辅导服务打下基础。

该专业的毕业生不仅可以成为幼儿园的心理辅导老师,还可以进入心理咨询机构等相关领域工作。

英语教育专业:为孩子的未来奠定语言基础随着国际化进程的不断推进,英语已经成为现代教育中不可或缺的一部分。

青岛幼儿师范高等专科学校的英语教育专业,主要培养能够教授幼儿英语的专业人才。

该专业的课程内容包括基础英语语言学习、英语儿童教学法、英语文化与跨文化教育等。

随着家长对英语教育的日益重视,英语教师的需求不断增加,尤其是在一些英语特色幼儿园和国际学校,英语教育专业的毕业生将有更多的机会。

职业前景与发展:广阔的就业空间青岛幼儿师范高等专科学校的各个专业,除了为学生提供扎实的教育理论知识外,还注重培养学生的实践能力。

学校与多家幼儿园和教育机构保持合作关系,学生可以在实习期间积累宝贵的经验。

毕业生不仅可以进入各类幼儿园、托儿所、早教机构工作,还可以选择成为教育领域的创业者,开设自己的教育工作室或培训班。

总体来看,这些专业的就业前景非常广阔,特别是在教育行业发展迅速的背景下。

青岛幼儿师范高等专科学校提供的多个教育专业,为广大学生提供了多样化的选择。

不管是学前教育、音乐教育、美术教育,还是儿童心理与行为发展,每个专业都有其独特的优势和广阔的就业前景。

选择一个适合自己的专业,不仅是对兴趣的追随,更是对未来发展的精准规划。

无论是从事幼儿教育还是从事相关的艺术或心理教育工作,这些专业都能为学生提供强有力的职业支持。

希望所有有志于进入教育行业的同学,都能够找到最适合自己的道路。