2025上海编导统考全攻略

【千问解读】

2025年上海高考编导类专业统考考试说明已出炉,对即将参加考试的考生而言,这份说明至关重要。老师这就带你一文读懂考试要点,助你备考无忧。

1

考试性质与目的

上海市编导类专业统考是普通高校考试招生的重要一环,旨在评定考生的专业水平及综合素质,为高校选拔合适的专业人才。2

考试科目与分值

统考包括艺术常识、故事创作、影视剧评论写作三门,每门100分,总分300分。以下是各科目详细内容与要求:3

艺术常识

涵盖美术、音乐、戏剧文学、影视四大领域,要求考生掌握作品的时代背景、作者、内容、主题等信息。以下是部分必考作品列表:类别作品名称相关信息美术秦兵马俑秦,泥塑、彩绘,佚名音乐十面埋伏琵琶曲,王君锡传谱戏剧文学玩偶之家挪威,亨利克·易卜生影视一江春水向东流中国,蔡楚生、郑君里4

故事创作

要求考生根据提供的资料编写故事,内容需包含事件、人物、场面、主题等元素,强调立意明确、情节合理、角色鲜明、结构合理、语言流畅。5

影视剧评论写作

考生需在考场内观看影视剧短片两遍,然后撰写评论文章。文章需揭示主题、把握情节结构、分析人物形象和画面声音,鼓励视角新颖、观点独特。

6

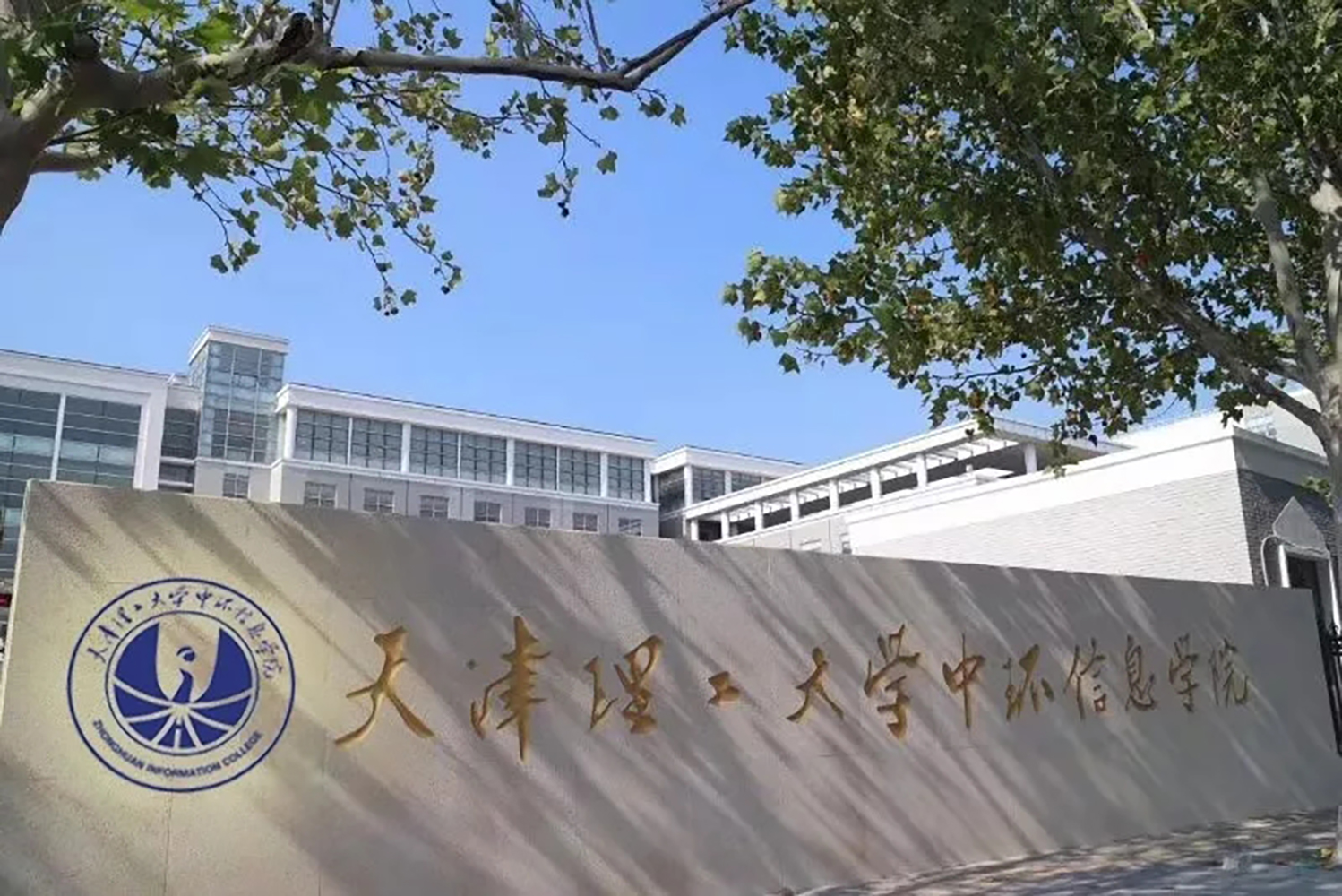

开设编导专业的大学

考生备考时,还需关注目标院校。以下是部分开设编导专业的院校列表:类别院校名称艺术类中国传媒大学艺术类北京电影学院综合类重庆大学综合类湖南大学老师提醒,掌握考试要点,明确备考方向,是取得优异成绩的关键。

希望每位考生都能以最佳状态迎接考试,实现自己的梦想。

上海女子被同学朋友填为借款“紧急联系人”,催款短信和电话不断!法院:构成侵权

日前,浦东法院开庭审理本案并促成双方当庭达成调解。

催债短信从天而降,始作俑者竟然是他 2024年1月份,陶女士收到内容为“你在平台的租赁订单已超期3天,请收到本短信后2小时内处理您的订单月供……”的短信。

起初,陶女士以为只是收到了“垃圾短信”,并未放在心上。

谁知,之后的一段时间里,她仍旧不断收到“潘某,你已严重逾期,请立即还款!”“支付平台长时间逾期涉嫌恶意逃废债”等类似内容的信息,甚至不时有陌生来电打过来催债。

部分催债短信截图。

短信和电话中提及的潘某,是陶女士一个久未联系的“朋友”。

早在2018年,通过一位初中同学,陶女士与潘某结识并互相留了手机号码。

似乎是发给潘某的短信,怎么一直往自己这里发呢?于是,她赶紧联系潘某询问,得知确实是潘某在网络平台分期借款购买手机,并在借款合同和租赁合同的“紧急联系人”一栏填写了陶女士的号码。

因潘某没有及时还款,借款平台就向陶女士进行了催款。

陶女士要求潘某赶紧与平台联系,停止向自己催款,却得到了“不用管,你给他屏蔽就行了,跟你不会产生任何关系和影响的,放心。

”的答复。

平台的催款电话和催款短信仍在继续,陶女士怎能“放心”得下,无奈的她将潘某起诉至浦东法院。

承办法官全力调解,双方最终握手言和 陶女士诉称,由于频繁收到平台的短信和电话骚扰,自己正常的工作和生活已受到严重影响。

潘某冒用其姓名的行为,侵害了陶女士的姓名权,未经她同意泄露其电话号码的行为,则侵害了自己的隐私权和个人信息,陶女士遂请求法院判令潘某删除和停止使用自己的个人信息,同时赔礼道歉、赔偿损失。

潘某则辩称,其取得陶女士的姓名和电话等个人信息系对方自愿提供,并非通过非法途径获取,将陶女士登记为紧急联系人并不会必然地导致信息泄露,故不存在侵害陶女士个人信息的事实。

此外,催收电话和短信来自平台而非潘某,且平台发送催收短信的频率也在合理范围内,故不存在陶女士所述的侵害其隐私权的行为,不应由自己承担责任。

为帮助陶女士尽快摆脱困扰,推动案结事了,经法官做大量工作,双方最终当庭达成调解协议,潘某向陶女士当面赔礼道歉并赔偿损失。

陶女士后向法院申请撤诉并获准许。

法官说法: 姓名和电话号码等信息虽未达到私密信息的程度,但相结合已可以识别到特定自然人,属于个人信息。

借款人未经同意预留他人信息为“紧急联系人”信息,属于处理他人个人信息的行为,是对被填写人知情同意的一种侵犯,违背了被填写人处理个人信息的初衷,且不具备其他合法性、正当性基础,构成对他人个人信息的侵权而非隐私权侵权。

本案中,陶女士起初将自己的姓名和电话号码告知于潘某时,是出于私人社交目的,并非属于将个人信息公开的情形。

潘某未经陶女士同意将其填写为“紧急联系人”,显然违背了陶女士对其个人信息的自决意愿,也应当预见后续平台可能存在的催债行为,构成对陶女士的个人信息侵权,应承担相应的法律责任。

需要指出的是,预留信息和平台催收是两个不同的行为,未经同意预留他人信息可能构成个人信息权益的侵权,而平台超过合理限度的催收则可能构成对个人生活安宁的破坏即隐私权侵权,二者的行为主体、侵害的客体均不相同,不应混为一谈。

来源:潇湘晨报返回搜狐,查看更多

校友会2024和2025大学排名,结果大相迥异,前十名你能想得到吗?

声明:本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理