庞加莱猜想和宇宙观

比如我们可以把一个瘪了的球、一个正方体、一个十二面体都认为具有同样的拓扑,因为这些结构在三维空间中都

【千问解读】

“拓扑”跟“群”一样也是一种对结构的描述,但是它不再专注于结构的外观、尺度,而只关心结构的性质,即不再进行定量研究转而进行定性研究,这是数学发展史上又一次伟大的突破。

比如我们可以把一个瘪了的球、一个正方体、一个十二面体都认为具有同样的拓扑,因为这些结构在三维空间中都是封闭的,它们都可以通过连续变换变成一个球。

你可以想象这些物体都是橡皮做的,只要充满气,就能把它们涨成完美的球形,在拓扑学中我们说这些结构与球是同胚的。

具有同胚拓扑结构的空间几何体在遵循“不撕裂不扯破”的原则下能够任意相互变换。

所谓“不撕裂不扯破”就是不破坏构成结构体的各点之间的关系,比如A点和B点是相邻的,在变换之后A点与B点仍然是相邻的。

有一种结构,无论你用同样的方式怎么努力,也不能变成球形,那就是轮胎。

这是因为轮胎与球具有不同的拓扑结构,球是单联通的,而轮胎是双联通的。

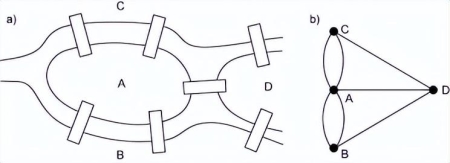

欧拉是最早研究拓扑问题的数学家之一,他最早解决了哥尼斯堡七桥问题(下图)。

哥尼斯堡七桥问题

十八世纪在普莱格尔河上建有七座桥,将河中间的两个岛和河岸联结起来,人们经常在桥上散步,有人就提出,能不能每座桥都只走一遍,最后又回到原来的位置,很多人尝试了各种走法,借以打发无聊的时光,但是始终没有人能够做到。

最后欧拉创造性地将两座小岛和河的两岸分别看作四个点,而把七座桥看作这四个点之间的连线。

那么这个问题就简化成:能不能用一笔就把这个图形画出来。

最后得出的结论是不可能每座桥都走一遍,最后回到原来的位置,并且欧拉给出了所有能够一笔画出来的图形所应具有的条件,这就是拓扑学的起源。

在数学历史上有很多公式都是欧拉发现的,它们都叫做欧拉公式,分散在各个数学分支之中。

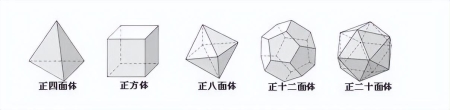

在几何学和代数拓扑学方面,欧拉公式的形式为:对于一个拥有F个面、V个顶角和E条棱(边)的单联通多面体,必存在 F+V-E=2,这个发现真正揭开了拓扑学研究的序幕。

但是欧拉最初发现这个公式的时候,并不知道这是一种拓扑性质,等式右边的数值2实际上是拓扑不变量,就是不管这个单联通多面体如何进行拓扑变换,右边的数字一定是2,这个数值规定了单联通多面体的拓扑性质,后来被称为欧拉示性数。

欧拉公式更一般的形式为V+F-E=X(P),V是多面体P的顶点个数,F是多面体P的面数,E是多面体P的棱的条数,X(P)是多面体P的欧拉示性数。

如果多面体P是同胚于一个球面的,那么X(P)=2,如果P同胚于一个接有h个环柄的球面(下图),那么X(P)=2-2h。

根据多面体的欧拉定理,可以证明出这样一个有趣的事实:只存在五种正多面体(下图)。

它们是正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体。

正多面体

这五种正多面体由古希腊哲学家柏拉图发现并写入自己的名著《蒂迈欧篇》中,柏拉图认为:“宇宙间各种元素均以正多面体为代表,火的热令人感到尖锐和刺痛,好像小小的正四面体;空气是用正八面体代表的,可以粗略感受到,它极细小的结合体十分顺滑;当水放到人的手上,它会自然流出,水的自然形态接近球形,好像正二十面体;一个正方体表示地球(天圆地方),代表土。

因此正四、六、八、二十面体分别代表火、土、气、水四种基本元素”。

剩下一个正十二面体,柏拉图以不太清晰的语调写到:“神使用正十二面体以整理整个天堂的星座”。

他认为,正十二面体的各面是正五边形,这包含着黄金分割,展现着宇宙之美,代表了和谐的宇宙整体。

虽然柏拉图关于正多面体的理解具有他的时代局限性,但是他能够对自然界中这些完美的存在做出富有诗意的猜想却是难能可贵的,谁又能说我们现在对于宇宙的理解在未来人类的眼中不是浪漫的想象呢?

欧拉公式揭示了拓扑性质与对称性之间的联系,在单联通多面体结构,只能产生5种完美对称,我们真实的宇宙一样具有某些拓扑性质,这些拓扑性质也同样对对称性有约束,因此才形成了我们所见的宇宙。

拓扑学上著名的发现还有莫比乌斯带与克莱因瓶。

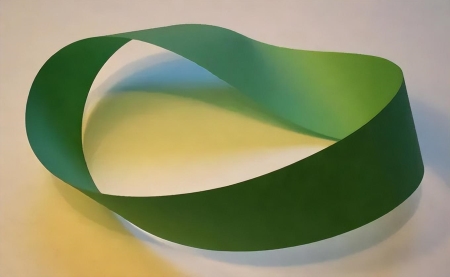

莫比乌斯带(下图)是由德国数学家莫比乌斯和约翰·李斯丁在1858年独立发现的。

这个结构可以用一个纸带旋转半圈再把两端粘上之后轻而易举地制作出来,它只有一个面,和一个边界。

莫比乌斯带

有两种不同的莫比乌斯带镜像,他们相互对称。

如果把纸带顺时针旋转再粘贴,就会形成一个右手性的莫比乌斯带,反之亦类似。

在莫比乌斯带的世界中平面的正反两个面被联通成一个面,我们想象一种二维人类生活在莫比乌斯带的世界中,他只要围绕世界走上一圈,左手就自动变动了右手,而在普通的平面中无论他如何努力这都是无法做到的,莫比乌斯带实际上是二维平面在三维空间中的扭曲形成的,如果不跨越到三维空间,就无法实现这种扭曲,平面的正反两面也就不可能连接到一起。

莫比乌斯带具有很多奇妙的性质。

如果从中间剪开一个莫比乌斯带,不会得到两个窄的带子,而是会形成一个把纸带的端头扭转了两次再结合的环,再把这个环从中间剪开,则变成两个环。

如果你把带子的宽度分为三分,并沿着分割线剪开,就会得到两个环,一个是窄一些的莫比乌斯带,另一个是一个旋转了两次再结合的环。

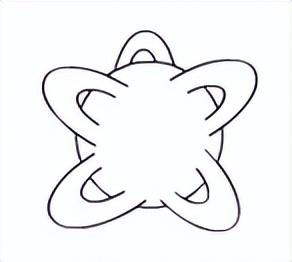

另外一个有趣的特性是将纸带旋转多次再粘贴末端而产生的,比如把旋转三个半圈的带子再剪开后会形成一个三叶结(trefoil knot)(下图)。

三叶结

克莱因瓶(下图)是由德国数学家菲利克斯·克莱因发现的。

它的结构也非常简单,想象一个瓶子底部有一个洞,延长瓶子的颈部,并且扭曲地进入瓶子内部,然后和底部的洞相连接。

这个新的瓶子没有“边”,它只有一个表面,且没有内部、外部之分,一只苍蝇可以从瓶子的内部直接飞到外部而不用穿过表面。

克莱因瓶

它和莫比乌斯带非常相像,实际上是莫比乌斯带的三维扩展,但是与之不同的是,克莱因瓶是一个闭合的曲面,也就是说它没有边界。

我们可以想象将两个相反的莫比乌斯带的边缝合在一起,就构成了一个克莱因瓶。

莫比乌斯带必须跨越到3维或更高维的空间才得以形成,克莱因瓶则跨越到于四维或更高维空间中才能制造出来,它在我们的三维空间中是不可能存在的,它实际上是在四维空间中将三维空间的正反两面扭曲连接到一起。

拓扑学上最传奇的故事莫过于庞加莱猜想了。

1904年,庞加莱在一篇论文中提出了一个看似很简单的拓扑学的猜想:在一个三维空间中,假如每一条封闭的曲线都能收缩到一点,那么这个空间一定是一个三维的圆球,即任何单联通的三维封闭流形都同胚于三维球面。

后来这个猜想被推广至三维以上空间,被称为“高维庞加莱猜想”,即“任何与n维球面同伦的n维封闭流形必定同胚于n维球面”。

前面我们已经讲过同胚是指通过不撕裂不扯破的连续变换可以变为同样形状的性质,同伦则是比同胚更宽松的变换,比如我们可以把一个三维的球压扁在一张纸上变成一个二维的圆盘,然后在二维的圆盘上长出几根刺,这个图形与原来三维的球都是同伦的。

庞加莱猜想其实意味着在我们的三维空间中的任何封闭物体,不管是一块砖头,一个人,还是一台拖拉机,只要它是封闭的,在四维空间中它就必然能连续变换成四维空间中的三维球面。

换句话说,正如三维球体的边界是一个二维封闭球面一样,四维球体的边界其实就是三维的封闭球面,这个球面去掉一个点展开来就是整个三维空间,任何在这个三维空间中封闭的物体都可以通过拉伸、弯曲、延展变成一个三维的封闭球面。

类似三叶结这样的结构在三维空间中当然不能变成一个球,但是在四维空间中,这样的变换就变得轻而易举。

一个多世纪以来,无数的科学家为了证明“庞加莱猜想”倾尽了毕生的心血也没有能够完成。

希腊著名的拓扑学家帕帕在临终前,把一叠厚厚的证明手稿托付给一位数学家朋友,然而那位数学家发现了其中的错误,他为了让帕帕不留遗憾地离去,最后选择了沉默,这只是庞加莱猜想证明史上无数悲歌中一首。

2000年5月24日,美国克雷数学研究所的科学顾问委员会把庞加莱猜想列为七个“千禧年大奖难题”之一。

这七道问题被研究所认为是对人类科学发展最为重要的定理,克雷数学研究所的董事会决定建立七百万美元的大奖基金,每个问题的解决都可获得百万美元的奖励,因为任何一个问题的解决,都将人类对于宇宙的认识提升到新的层次,而庞加莱猜想被公认为七个难题中最不可能被证明的一个。

尽管举步维艰,但前方似乎总在闪动着曙光,一群拓扑学的先驱前仆后继,铺就一条通往遥远彼岸的浮桥,斯梅尔完成了对庞加莱猜想的五维空间和五维以上的证明;福里德曼给出了四维空间的证明;瑟斯顿引入了几何结构的方法对三维流形进行切割;丘成桐和李伟光发展出了一套用非线性微分方程的方法研究几何结构的理论;汉密尔顿给出了里奇流奇点的理解;而默默无闻的俄罗斯犹太裔数学家格里戈里·佩雷尔曼则完成了最后的证明。

令人意外的是,尽管佩雷尔曼收入微薄却拒绝领取属于他的百万美金。

2003年,在他公布研究成果后,就销声匿迹了,据说至今仍保持单身的他,正与母亲隐居在圣彼得堡家中,享受悠悠岁月。

与此形成鲜明对比的是,中国中山大学的朱熹平和曹怀东却掀起了一场抢功闹剧,这场闹剧最终以自嘲收场。

在这次事件中,美籍华裔科学家丘成桐也怀有私心,人性的自私在巨大的荣誉面前被暴露无疑,而面对名利的两种截然不同的态度显示了科学圣殿的精英在道德修养上的差异,我们不能说谁好谁坏,但有一点可以确认,自然界的真理永远只能由最纯真的心灵触及。

庞加莱猜想跟圆结构密不可分。

我们知道,自然界中普遍存在着圆、球及跟圆密切相关的螺旋,圆是相当神奇的拓扑结构,它有一些看似普通但却深刻的性质。

在几何学中,圆是在N维空间中距离一点距离相同的所有点的集合,在二维平面上圆方程为x^2+y^2=r^2,即平面中与同一点距离相同的点组成的环,是平面封闭流形的一种特殊形式。

圆的性质之一是封闭性,它将维度空间隔离为截然不同的两部分,一部分为内部空间,一部分为外部空间。

圆内空间为有限,圆外空间为无限,圆内边缘与圆外边缘具有截然相反的性质,内圈为负曲率,外圈为正曲率。

圆的性质之二是连续性,用数学术语来说是可积可导的,它连续弯曲变化,没有折叠、没有断裂,最终首尾精巧相连,一切都圆融自然。

圆的性质之三是它可以收缩为点,圆收缩为点的性质其实对应圆所包围的面,在这个面中所有的点都可通过连续变换收缩于其中的一点,收缩过程可以是通过不断缩小半径变换为更小半径的圆面,原有圆面中的每个点都对应着新圆面中的点,且点与点之间保持原有的相邻关系,不折断也不破裂。

圆拓扑的性质之四是有限无界性,我们的地球就是这样一种结构,有限的体积,但表面没有界限,这体现了宇宙的绝妙创意,它让宇宙本身首尾相连、循环相依、浑然天成、自成一体。

这样的结构既能使宇宙整体展现完整与自恰,也能让其内部的生命体感到无限开放、无拘无束。

我们知道,作为自然界大统一理论备选方案的M理论是由不同种类的弦论组成的,而弦论又都是建立在开弦、闭弦及膜的基础之上的。

可以说,在M理论中,开弦、闭弦及膜的拓扑变换及维度扩展最终演化形成了整个宇宙的复杂结构。

而线对应“开弦”,圆环对应“闭弦”,圆面对应“膜”,它们都是宇宙中的最基本的结构,不同之处在于开弦有两个自由的端点,闭弦没有自由的端点,而膜则可以变换成开弦与闭弦。

从某种意义上来说,圆面是比圆环、线段更为基本的东西,因为所有维度的空间在高于它的维度空间看,都只是一层扁平的薄膜,比如从四维空间中来看,地球实际上是一张三维膜,而黑洞的奇点正是三维膜收缩而成的点。

借用一位中国学者的观点:“借助庞加莱猜想熵流,用空心圆球不撕破和不跳跃粘贴,能把内表面翻转成外表面,可证时间之箭的起源,还能把热力学与量子论、相对论、超弦论和圈量子引力论等相联系”,这让我们似乎看到了揭开时间之谜的一把拓扑学之钥,如果时间的本质是“概率的不可逆”,那么这种概率的不可逆就可能对应于“把空心圆球不撕破和不跳跃粘贴,能把内表面翻转成外表面”的拓扑变换性质,宇宙的爆发以及膨胀也许正是在执行这种变换。

庞加莱猜想带给我们新的宇宙观:每个N维球面都包裹着N+1维的一块世界,也可以说每个N维的世界,都是由N+1维的世界支撑着。

跟我们通常认为的相反,低维世界恰恰是依附于高维世界而存在的,因为低维世界只是高维世界中物体的分界。

正如人类是以地球的二维球面为支撑,生长在宇宙的三维球面上。

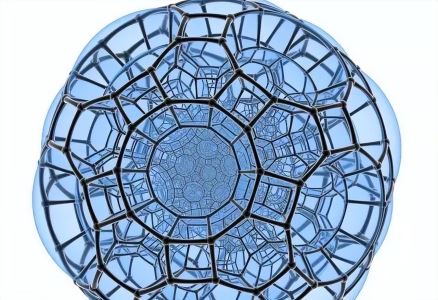

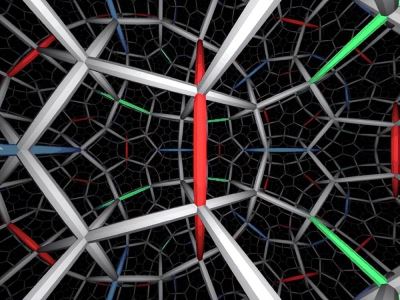

当然不排除还有其他的生命形式以宇宙的三维空间为支撑,生长在更广阔的四维球面上(下图为四维球在三维空间中投影结构)。

以此类推,理论上来说具有无限的维度,但实际上不可能,由于“概率的不可逆"性,宇宙能得以存在,必须在维度上也是高度自律的,这在数学上得到证明。

按照弦论,宇宙由一根根细小的弦组成,它们的共振模式就是粒子质量与电荷的微观起源,弦的共振模式在我们看来就是基本粒子的质量和电荷。

弦物理学家在研究弦振动的规律时,发现那些令人困惑的计算结果强烈依赖于弦的独立振动方向的数目。

一旦超越某个维度,就会产生负概率,负概率的产生原因是理论需要的振动方向与实际表现的方向的不相称。

计算表明,如果弦能在9个独立空间方向上振动,那么所有的负概率都将消失。

这正符合我们在《数的简史-从0到上帝公式》提到的“更高的自由度也正损耗着运算赖以存在的基础,自由度似乎应该具有某种极限”,而9维就是这个极限,再加上弦振动赖以持续存在的时间维,总共就有了10个维度。

物理学家曾经一度认为我们的世界是10维的,但是随之而来的五种各不相同的弦论让物理界为之困惑,这5种不同的弦论给出了5种截然不同的宇宙,是否可能这5种不同的理论能在更高的维度上实现大统一,即是否存在第11个维度,于是科学界在宇宙到底是10维还是11维的问题上爆发了激烈的争论。

直到第二次超弦革命,才最终惊讶的发现5种不同的弦论是等价的,它们都可以从11维的M理论中导出。

M理论也因此登上了历史的舞台。

数学的11维空间是非常抽象的,弦物理学家认为,除了我们生活的4维空间外,其他7维可能正以很小的尺度蜷缩着,这些维度已上升至信息层面,涉及微观粒子的基本属性。

时间作为第4个维度的意义已经由爱因斯坦的相对论描述,另外7个维度分别代表的意义迟早也将被揭开。

但这些也仅仅是目前我们的理解,我们的理解跟我们感知事物的方式有很大关系。

我们通过感知光子形成影像,通过感知震动形成听觉,通过感知化学反应形成味觉,通过感知压迫、触摸形成触觉。

其中最主要的是视觉,人脑根据光线进入视网膜的入射角度,通过计算建立起不同光线的汇聚点,从而形成影像,再通过对两只眼睛成像的对比来分辨距离的远近,最终一点点构筑起三维世界的景象。

我们的大脑已经形成了相当顽固的思维模式,我们的感知太依赖于我们对物质世界的固有了解,这使我们丧失了对更高维度世界的正确理解。

生命能感知的层次是相当丰富的,我们是被这个物质世界的表象深深的束缚了,可以说我们所见之处就是牢笼的边界。

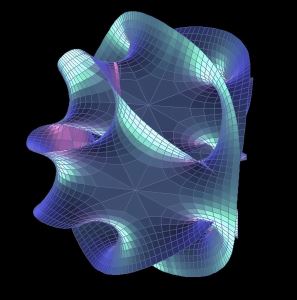

卡拉比-丘流形

(上图仅为其在三维空间的投影)

但我们对此“幽闭”一点也不用担心,维度的限制并不妨碍我们感知尺度的无限,尽管我们生活在如尘埃般大小的地球微粒的表面上,也并不妨碍我们感受空间的辽阔。

我们通常意义上的大小、内外、有限、无限的概念是不能用来解释宇宙的,也许著名的卡拉比-丘流形能帮助你理解到这一点,弦论认为我们所在的10维世界中其他6维蜷缩在这样的复杂结构中。

地球会被黑洞吞噬吗,地球会变成面条被黑洞吸进去(猜想)

宇宙中的黑洞并不是一层不变的,有一种流氓黑洞会在宇宙各处游走,所以没人知道地球会被黑洞吞噬吗,而如果地球被黑洞吞噬的话,在吞噬过程中,地球会变成面条一样,被黑洞慢慢的吸进去。

黑洞可能会将地球吞噬很多人设想过黑洞吞噬地球的场景,这肯定要比世界末日更加恐怖,因为世界末日总会留给人一线生机,但是黑洞就不会。

首先我们要知道的是离地球最近的黑洞,是距离地球2800光年的麒麟座V616,这是我们已知的最近的,有着固定轨道的黑洞,也是最有可能吞噬地球的黑洞之一。

其次在银河系中心还存在着一个巨大的黑洞,名叫人马座A*,是太阳的400万倍,这个黑洞也有可能逐渐将整个银河系都吞噬掉,地球也不可能例外。

这是两个对地球威胁最大的黑洞。

再者,宇宙中还存在着一种能够移动的流氓黑洞,这是最不稳定的黑洞,它们会在宇宙中游荡,说不定哪一天就出现在地球附近,将地球给吞掉。

所以对于“地球会被黑洞吞噬吗”这个问题,只能说目前只有非常小的几率会被吞掉,但被黑洞吞噬很有可能就是地球走向终结的一种方式,因为黑洞在不断吞噬的过程中,会不断壮大,地球所在的位置,总有一天会被黑洞光顾,但说这些都是杞人忧天的了,因为那已经不知道是多少年后的事情了。

地球被黑洞吞噬时会发生什么↓↓↓黑洞吞噬地球的猜想有一个非常著名的黑洞假设——物体在靠近黑洞时,由于引力作用,会被“面条化”。

简单来说,如果你离黑洞过近,就会被黑洞的引力拉成像面条一样长长的一条。

这种效果的产生是重力梯度作用于你身体而产生的变化。

想象一下,你正在一脚踏进一个黑洞,因为你的脚跟头部相比,离黑洞更近,所以它会受到来自黑洞的更强的引力,同时,你的手臂因为摆臂的关系,与你的脚还不在一个方向上,所以手臂还会受到一个来自不同方向引力的牵引。

不同的位置、不同的方向,这就使得身体的不同部位从边缘向中心聚集,最终的结果不仅是身体整体的延伸,更让身体的中间变薄变长,因此,你的身体,地球也是一样,就会像被拉成了一根长长的面条,被黑洞的大嘴吞噬进去。

黑洞的事件视界:能让你拥有上帝视角假设一下,如果我们的地球旁边突然冒出来一个黑洞,会出现怎样的情景?首先,导致面条化的引力效应开始发挥作用,地球接近黑洞的部分会比另一边受到更强的引力,于是地球开始解体,如果这个黑洞的质量非常巨大,那么我们甚至有可能感觉不到自己正在被吞噬,因为在一段时间之内,由于时间变慢的影响,地球的视界会低于黑洞的视界,我们看到的东西将会一如寻常。

视界之所以叫“视界”,正是因为这是一个事件的边界,边界内发生的事件对于边界外的观察者来说,永远不会发生。

所以,从灾难降临到灾难发生,你会感觉自己向黑洞跌落的过程没有任何异常,就像从高处走向地面一样。

你可以清晰的知道自己穿过正在穿越黑洞视界,进入黑洞内部。

在穿过视界一瞬间,如果你回头看的话,会看到外面的宇宙迅速的发展,恒星耗尽燃料爆炸,银河系和仙女座星系碰撞,所有恒星熄灭,宇宙变得一片死寂。

当然从技术上说,你看不到。

因为从外部射进来的光会因为蓝移变成高频的伽马射线,不但无法辨认有效信息,还会直接把你烤熟。

最后,你会变成二维世界的一张全息图像,安安静静地被储存在黑洞里面。

秦陵地宫五大猜想:秦始皇嬴政遗体可能保存尚好!

有许许多多的事实深藏在神秘的秦陵地宫里,等待人们去探寻。

地宫知多少?“弩弓”还能自动发射吗?秦始皇遗体还完好吗……诸多谜团何日才能破解?近日,我国秦汉史专家郭志坤在西安秦始皇兵马俑博物馆隆重举行研究成果新闻发布会,对秦陵地宫内这些牵动亿万人神经的千古疑案进行了大胆的猜想。

猜想1 秦陵封土有多高 “秦陵由地面高耸的封土堆和地下的地宫两部分组成。

根据史书记载的‘陵高五十丈’或‘五十余丈’推算,秦陵封土堆高115米,周长2076米。

”著有《中国宣传史》(先秦卷)、《秦始皇大传》等作品的秦汉史专家郭志坤说,两千多年后的今天,经过实测,现存封土堆已大大缩小,周长只有1390米,底部面积12.075万平方米。

在中外界,关于封土的现存高度说法不一。

郭志坤说,对于封土的锐减,人们一般将其“归咎于”几千年的风雨侵蚀和人为切削。

而陕西省考古研究院研究员、秦陵考古队队长段清波最近则提出一个新观点:“五十余丈”只是封土工程的设计高度,该工程最后成了没有完成的“半拉子工程”,实际高度只有51.4米。

他认为,封土工程是在秦始皇死后开始的,后来约有一半人被抽调到建设工地。

、的部下周文后来打到了距陵园只有几华里的戏水(今西安临潼新丰镇附近)。

惊慌失措的来不及抽调军队迎战,赶紧让将封土工程的参建者武装起来匆匆迎战,封土工程导致停工。

猜想2 地宫设有几道门 有的说,地宫两道门,一道为石门,一道为铜门;有的说,秦始皇崇尚六数,应为六道门……那么,秦陵地宫当年建造了几道墓门呢? 郭志坤在研究相关史料后认为:秦陵地宫门道数量问题,其实《》中早有答案。

《史记》清楚地记载:“大事毕,已藏,闭中羡,下外羡门,尽闭工匠藏,无复出者。

”棺椁及随葬品全部安置放在中门以内。

工匠正在中门以内忙活,突然间“闭中羡门,下外羡门。

”工匠“无复出者”,也成了陪葬品。

这里涉及既有中羡门,又有外羡门,其中内羡门不言自明。

地宫三道门似乎无可辩驳。

值得注意的是中羡门用了个“闭”字,外羡门则用了个“下”字,说明中羡门是可以开合的活动门,外羡门则是由上向下放置的。

中羡门可能是横向镶嵌在两壁的夹槽中,是一道无法开的大石门。

内羡门可能与中羡门相似。

三道羡门很可能在一条直线上。

猜想3 地宫珍宝知多少 “奇器珍怪徙藏满之”一语出自司马迁笔下。

早于司马迁的大学者也曾发出过这样的深切感叹:“自古至今,葬未有如始皇者也。

”那么,这座神奇的地宫珍藏了哪些迷人的珍宝呢? 郭志坤说,《史记》明文记载的有“金雁”、“珠玉”、“翡翠”等。

其它还有什么稀世之宝谁也不清楚。

不过上世纪80年代末考古工作者在地宫西侧发掘出土了一组大型彩绘铜车马。

地宫外侧居然珍藏了如此之精美的随葬品,那么,地宫内随葬品之丰富、藏品之精致是可想而知的。

“秦始皇喜欢音乐,在地宫里一定藏有百戏之乐。

”郭志坤说,在秦陵东南方向的内外城之间,发现了一个东西40米,南北15米,面积为600平方米的陪葬坑,陪葬物绝大多数是百戏俑。

另外,近年来出土的编钟等乐器举世震惊,可以推测秦陵地宫中就有此类乐器。

郭志坤认为,除了大量金银财宝之外,地宫中还藏有大量的竹简等典籍。

猜想4 “弩弓”还能自动发射吗 经过科学检测,秦俑的青铜兵器的表面上有一层含铬化合物的氧化层,起着良好的防锈作用。

据说,20世纪30年代,西方国家才出现这项防锈技术的专利。

秦俑坑中青铜兵器的发现及技术的先进,进一步佐证了秦陵地宫里设置的“弩弓”历经千年依然会发射伤人。

在传统中国厚葬之风兴盛的背景下,盗墓行为也甚嚣尘上。

秦始皇对此早有防范,地宫之中不仅充斥着能致人死亡的水银,而且还安装了“伏弩暗器”,万一盗墓者闯入,必将死于非命。

那么这些暗器会不会日久失效呢?郭志坤通过对同时代或以前冶炼技术的考查和评估,肯定了“秦陵地宫弩弓可能不会失效”的观点。

他说,《史记》记载:秦陵地宫“令匠作机弩矢,有所穿进者辄射之。

”指的是这里安装着一套自动发射的暗弩。

如果记载属实的话乃是中国古代最早的自动防盗器。

猜想5 秦始皇遗体可能保护完好 有人认为秦陵地宫虽然没有被盗,但秦始皇只剩下一把尸骨了。

其理由是,秦始皇死在出巡途中,且又正遇夏天,遗体不易保护,当时“尸体”未运多远,便发出了熏人的腥味,引出了鲍鱼“以乱其臭”的故事。

对此,郭志坤在其作品《秦陵地宫猜想》中大胆猜测:秦始皇遗体可能保护完好。

郭志坤认为,秦始皇遗体保护完好并非不可能,主要根据可概括三点:一、秦始皇时代的贵族墓冢都使用水银等“不败朽”之药了;二、秦王朝高官、、以及医术高超的御医夏无且在场;三、如今在秦陵地宫里测有大量的水银。

猜想是否准确 还须考古验证 在秦始皇兵马俑博物馆举行的“秦陵研究成果暨《秦陵地宫猜想》新书发布会”上,《秦陵地宫猜想》一书的作者郭志坤说,“在构思本书过程中,我不时通过书面、电子邮件及当面请教了数十位考古学家,先后拜访或拜读专家学者,他们的指点及其著述,使我受益很大。

”郭志坤说,与其说自己在猜想,不如说自己将众多秦汉史研究成果综合起来,是集体的想象,若是,当是众人的睿智。

当然,这些判断和推测是否准确,以及准确的程度,要靠条件成熟的将来打开地宫所呈现的实在面貌来作最后的验证。

随机文章万叶集简介普通人为什么反感马太效应,强者越强/弱者越弱(贫富距离拉大)德国超前黑科技之歌利亚履带炸弹,希特勒又点歪科技树了天王星为什么不能住人,气候环境恶劣不适合居住(零下−224℃)探索雪崩是怎么形成的,雪堆底部形成白霜达到临界点爆发迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!